社労士は難しすぎて無理ゲーなのか?高卒・Fラン・未経験でも合格を諦めるな

更新

「社労士試験は難しすぎる…」

そんな評判を聞いて、受験をためらったり、不安になったりしていませんか?

確かに、社会保険労務士(社労士)は合格率が一桁台で推移することも多い難関国家資格です。

しかし、その難しさの実態を知らずに「難しすぎる」と諦めてしまうのは早計かもしれません。

この記事では、社労士試験の合格率や偏差値からその難易度を分析するとともに、様々な経歴を持つ合格者の事例、そして難関突破をサポートする通信講座まで、幅広く解説します。

「難しすぎる」のイメージの裏にある真実と、合格に向けた具体的なヒントを探っていきましょう。

このページにはプロモーションが含まれています

社労士試験は難易度は高いが「難しすぎる」ことはない

社会保険労務士(社労士)試験は、合格率が例年5〜7%程度と低く、法律系の国家資格の中でも難関として広く認識されています。

労働法や社会保険に関する非常に広範かつ専門的な知識が問われるため、「社労士試験は難しすぎる」という声が聞かれることも少なくありません。

しかし、難易度が高いからといって、決して「誰にも突破できない試験」ではないのが事実です。

適切な教材を選び、計画的に学習を進め、地道な努力を継続すれば、学歴や職歴に関わらず、誰にでも合格の可能性は開かれています。

そのため、「難しすぎる」と最初から諦めるのではなく、挑戦する価値のある「難易度は高いが、努力次第で乗り越えられる試験」と捉えることが大切です。

この後、具体的な合格事例を見ていきますが、多様なバックグラウンドを持つ人々の中から、実際に合格を掴み取った事例は数多く存在します。

社労士試験は誰でも受かる可能性はあるのか事例から調査

難関とされる社労士試験ですが、「自分には合格できないのでは?」と不安に思う方もいるでしょう。

しかし、実際には様々な経歴を持つ方が合格を掴んでいます。

学歴や職種に関わらず、努力次第で道は開けるのです。

ここでは、多様なバックグラウンドから見事社労士試験を突破した方々の事例をいくつかご紹介し、誰にでも合格の可能性があることを具体的に見ていきましょう。

高卒・シンママから行政書士を経由して社労士に合格

高卒・シングルマザーのいたばあゆみさんは、社労士試験の受験資格を得るために、まず行政書士試験に挑戦し、2回目の受験で合格しました。

その後、資格を活かして社労士法人へ転職し、給与計算や労基・社保などの実務経験を積みながら学習を継続。

行政書士合格後の就職活動では、6社中3社から内定を得ることができたそうです。

社労士試験については、令和元年・2年は惜しくも不合格でしたが、3年目の令和3年に救済措置で合格し、1か月後には勤務社労士として登録されました。

大事なのは関心・意欲・態度と諦めない心です。

学歴や環境に関係なく努力次第で合格できることを示す好例といえます。

美容師&YouTuberから社労士試験に一発合格

美容師として働きながらYouTuber活動も続けていた髪西さんは、予備校への通学を軸に1日4〜5時間を学習に充て、約10か月で初挑戦・一発合格を果たしました。

学習法は「テキスト7割・問題演習3割」で狭く深く知識を掘り下げ、令和以降の“暗記では解けない”試験傾向に対応しました。

模試の受験後は、直後に徹底復習して弱点を即補強。未知の出題でも現場思考で判断できる力を養成したことが勝因と自身のYouTubeで語っています。

合格率5〜7%でも『全然そんなに非現実的な数字ではない』

合格の鍵は、好きという気持ちと学習習慣であると強調しています。

Fランク大学から社労士試験に合格

偏差値35のFラン大学出身で高校は農業科という下村さんは「普通科の勉強は中学で止まっている」と自嘲しながら、約1年・1,200時間の独学と模試の徹底復習で令和3年度社労士試験に一発合格しました。

社会人やりながら平日7.5時間、休日18時間、total2,000時間勉強した結果、なんとか受かった。

『人生を変える』ぐらいのメンタルで取り組めばこれぐらいは誰でも出来る。

人生を変えたい人は、ブレず信念持って突き進もう。

一方、別の方でもFラン卒・ブラック企業勤めという苦境のなかでも毎日3時間の学習を継続し、3回目で合格して社労士法人役員に就任しました。

この度、社労士法人の役員に就任する事になりました。

Fラン大学卒業、貧困クソブラック企業と喧嘩して社労士資格取って、色々ありましたが。何とか生きてます。

これらの事例は、学歴ではなく「正しい教材選び」と「継続学習」が合格を決定づけることを示しています。

社労士試験は「難しすぎる」のか合格率と難易度を調査

「社労士試験は難しすぎる」という声もありますが、その難易度は客観的に見てどの程度なのでしょうか。

資格試験の難易度を測る代表的な指標として「合格率」と「偏差値」があります。

ここでは、これらのデータをもとに、社労士試験の具体的な難易度について調査し、他の資格とも比較しながら解説します。

社労士試験の合格率は5〜7%

社労士試験の難易度を最も直接的に示しているのが合格率です。

社労士試験の合格率は例年5%~7%程度で推移しており、国家資格の中でも低い水準にあります。

過去の合格率の推移を見ても、一桁台で安定していることが多く、常に難易度の高い試験であることがわかります。

年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |

|---|---|---|---|

令和6年度 | 43,174 | 2,974 | 6.9 |

令和5年度 | 42,741 | 2,720 | 6.4 |

令和4年度 | 40,633 | 2,134 | 5.3 |

令和3年度 | 37,306 | 2,937 | 7.9 |

令和2年度 | 34,845 | 2,237 | 6.4 |

このように、合格率が10%を下回ることが常態化している点からも、社労士試験が難関資格であることは明らかです。

出典:社会保険労務士試験

社労士試験の偏差値は60〜64程度

資格の難易度を示す参考数値としては偏差値で表す方法もあります。

社労士試験の偏差値は一般的に60~64程度とされています。資格試験における偏差値60以上は、難関レベルに位置づけられることが多いです。

他の国家資格と比較すると、行政書士(偏差値60~62程度)とほぼ同等、中小企業診断士(偏差値62~64程度)とも肩を並べる難易度です。

弁護士(偏差値70以上)などの最難関資格には及ばないものの、十分に難関資格のカテゴリーに入ると言えます。

この偏差値からも、社労士試験の難易度の高さがうかがえます。

社労士試験の合格に必要な勉強時間は1,000時間程度

社労士合格に必要な勉強時間は、一般的に、合計で800時間から1,000時間程度が目安とされています。

これは行政書士や中小企業診断士といった他の難関資格と同等レベルの学習量です。

毎日2〜3時間コンスタントに勉強したとしても、約1年から1年半の期間を要する計算になります。

これだけ時間が必要なのは、労働・社会保険諸法令という広範な試験範囲、各科目の専門性の高さ、そして毎年の法改正への対応が求められるためです。

もちろん、これは目安であり、法律知識や実務経験の有無で変動します。初学者であれば、さらに多くの時間が必要になる可能性もあるでしょう。

実際の合格者が要した勉強時間について、アンケート調査の結果も見てみましょう。

学習時間 | 回答数 |

500時間未満 | 3 |

500~700時間 | 4 |

700~900時間 | 6 |

900~1,100時間 | 3 |

1,100時間以上 | 10 |

※社労士試験合格者へのアンケート調査

難しい社労士試験を突破するには通信講座の利用がおすすめ

社労士試験は合格率が低く、目安として1,000時間もの勉強が必要とされる難関資格です。

独学で広大な試験範囲を効率良く学び、法改正にも対応していくのは容易ではなく、途中で挫折してしまう可能性も少なくありません。

そこで合格への近道として考えたいのが、通信講座の活用です。

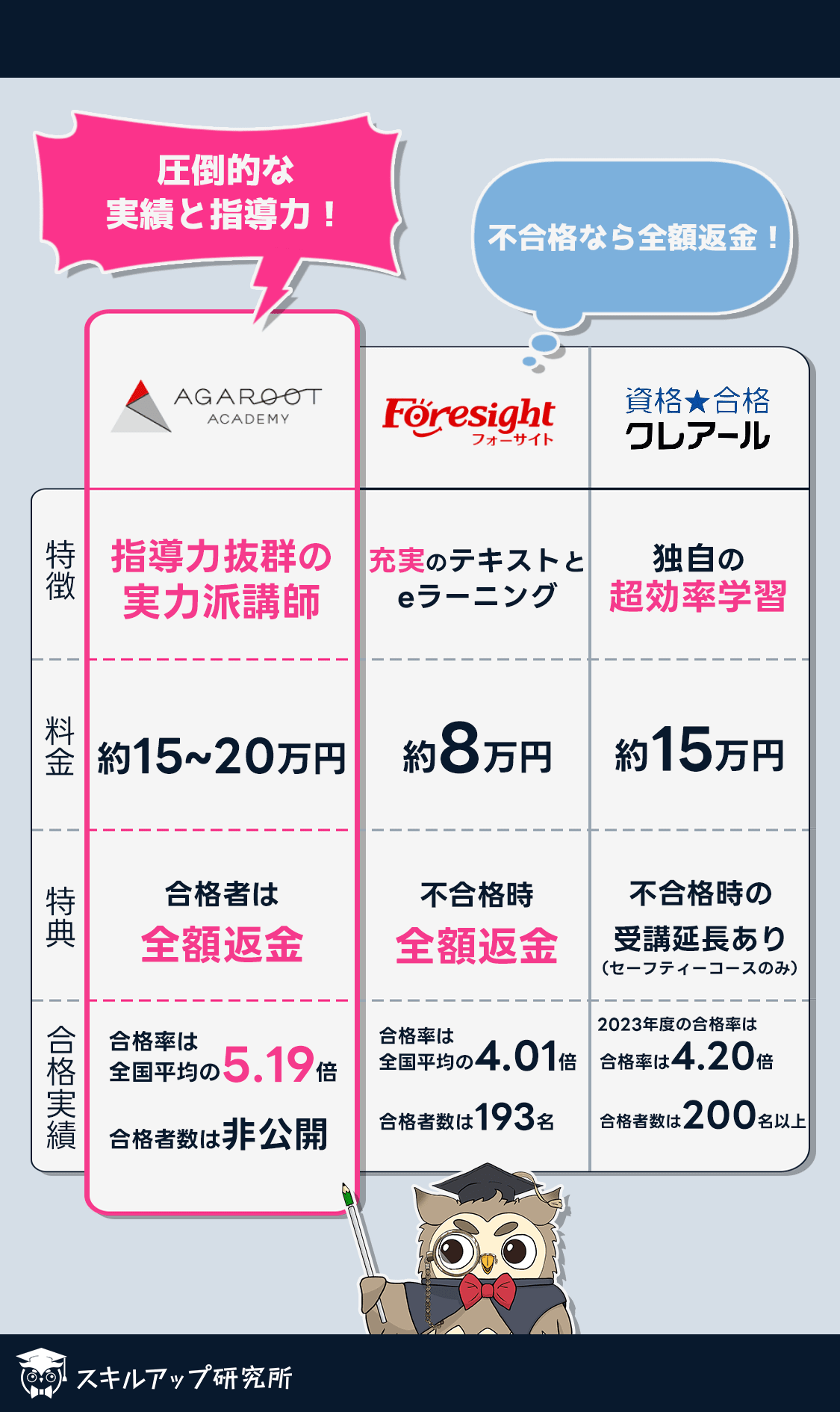

ここでは、専門家が試験傾向を分析して作成したカリキュラムや質の高い教材、充実したサポート体制がある3つのおすすめ講座を見ていきましょう。

アガルート

アガルートアカデミーは、難関資格に特化し、高い合格実績で知られる通信講座です。

2023年度の社労士試験では、全国平均の4.36倍にあたる27.86%という驚異的な合格率を叩き出しており、その指導力の高さがうかがえます。

インプットからアウトプットまで、合格から逆算された効率的なカリキュラムで無駄なく学習を進められるのが最大の魅力。

さらに、定期カウンセリングや回数無制限の質問対応など、手厚いサポート体制も嬉しいポイントです。

また、学習上の疑問や不安をすぐに解消できるため、モチベーションを維持しやすく、難解な論点の理解もスムーズに進むでしょう。

難しい社労士試験の広範な内容を効率的にマスターするための環境が整っています。

項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

価格 | 87,780円〜236,720円 | 他社と比べても高い |

テキスト | フルカラーテキスト | 熟練講師制作のクオリティの高さが強み |

講師 | 竹田篤史、池田光兵、宮澤誠、平野裕子 | 社労士・行政書士・司法書士に合格の講師が指導 |

合格実績 | 合格率は35.82%(2024年度) | 受講生の合格率は全国平均の5.19倍 合格者数は非公表 |

サポート体制 | 講師に直接質問可能 定期カウンセリング 選べる2つの合格特典 | 講師による親身なサポートが強み 合格すれば講座費用全額返金またはお祝い金3万円 |

キャンペーン・割引情報 | 分割手数料0円キャンペーン | 講座を分割支払いする際、分割手数料が12回払いまで無料 |

アガルートの社労士講座について詳しく知りたい方はこちら。

フォーサイト

フォーサイトは、特に初学者でも学習を続けやすい工夫が凝らされた通信講座です。

こちらも合格率が高く、2023年度は全国平均の4.05倍にあたる25.9%を記録しています。

フォーサイトの大きな特徴は、視覚的に理解しやすいフルカラーテキストで、図解やイラストが豊富で、複雑な法律や制度もイメージしやすいように設計されています。

さらに高機能なeラーニングシステム「ManaBun」の存在が、効率的な学習を強力に後押しします。

また、講義動画の視聴、テキストの閲覧、過去問演習、進捗管理などがスマホ一つで完結するため、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を最大限に活用できます。

忙しい社会人や学生でも、無理なく効率的に学習時間を積み重ねられる点が大きな強みです。

項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

価格 | 78,800円〜121,800円 | 相場よりも安い |

テキスト | フルカラーテキスト | 短期合格が狙えるスリムなカリキュラム イラストも豊富なフルカラーテキスト |

講師 | 二神大貴、松尾歩美、小野賢一、加藤光大、竹田裕一郎 | ハイビジョン撮影された講義 定期的な生配信授業が大人気 |

eラーニング | ManaBun(旧:道場破り) | 講義動画だけでなく教材の閲覧・使用も可能な高度なeラーニングシステム スケジュール管理もスマホで可能 |

合格実績 | 受講生の合格率は全国平均の4.01倍 (2024年度実績) | 業界最高クラスの合格実績を毎年記録 |

サポート体制 | 質問対応 全額返金保証 教育訓練給付制度の対象講座 | 基本的なサポートが揃っている 不合格の場合は全額返金 |

キャンペーン・割引情報 |

|

|

フォーサイトの社労士講座について詳しく知りたい方はこちら。

クレアール

クレアールは、長年の指導実績に基づいた独自の「非常識合格法」を提唱する通信講座です。

これは、満点を目指すのではなく、社労士試験の合格基準点(約6~7割)を確実に取るために、学習範囲を重要論点に絞り込むという効率重視の考え方です。

膨大な試験範囲の中から、過去の出題傾向を徹底的に分析し、「捨てるべき論点」と「確実に取るべき論点」を明確化。

学習時間と労力を合格に必要な範囲に集中させることで、最短距離での合格を目指します。

また、万が一不合格でも翌年の受講料が免除になる「セーフティコース」など、安心して学習に専念できるサポート体制も充実しており、難しい試験への挑戦を精神的・経済的な両面から支えてくれます。

項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

価格 | 45,000円〜189,420円 | 相場通り 1年目に合格で受講料半額(セーフティコース) |

テキスト | 赤黒の二色刷りテキスト | クオリティが高いが少々シンプル 「非常識合格法」を採用しており薄い |

講師 | 北村庄吾、斎藤正美、神野沙樹、仁井健友 | 北村講師を筆頭にカリスマ講師による講義が評判 |

オンライン教材 | Vラーニングシステム | オンライン教材の充実度は標準的 |

合格実績 | 合格率26.2%(2024年度) 合格者数200名以上(2024年度) | クレ勝道場生206名中54名が合格 |

サポート体制 | 親身な質問対応や学習相談 教育訓練給付制度の対象講座 定期的な勉強会も実施 | 手厚いサポートが口コミで評判 |

クレアールの社労士講座について詳しく知りたい方はこちら。

社労士試験は難関だが努力で合格が目指せる資格

社会保険労務士(社労士)試験は、合格率が例年5〜7%程度、合格に必要な勉強時間も1,000時間程度が目安とされる、客観的に見て難易度の高い国家資格です。

そのため、「難しすぎる」と感じてしまうのも無理はありません。

しかし、高卒の方や全く異なる業種から挑戦された方など、多様なバックグラウンドを持つ人々が実際に合格を勝ち取っている事例もご紹介しました。

これらの事実は、社労士試験が決して「誰にも突破できない壁」ではなく、正しい方向性で、必要な努力を継続すれば、誰にでも合格のチャンスがあることを示しています。

広大な試験範囲を効率的に学習し、頻繁な法改正にも対応しながら合格を目指すには、やはり学習戦略が重要になります。

独学での学習に限界を感じたり、より確実に合格を目指したい方は、アガルート、フォーサイト、クレアールといった、合格実績のある通信講座の活用をおすすめします。

専門家が提供する質の高い教材やカリキュラム、サポート体制は、難関突破への大きな助けとなるはずです。