弁護士になるまでの勉強時間は?予備試験や司法試験・修習で最短何年かかるのか

更新

弁護士の資格取得までには予備試験と司法試験の難関をクリアする必要があります。予備試験合格を目指して法学既修者なら2-3年、未修者で4-5年の勉強期間が一般的です。さらに司法試験にも1-2回の受験を要することが多いでしょう。

このように弁護士資格は極めて厳しい道のりではありますが、計画的かつ根気強く努力を重ねれば、学生はもちろん社会人でも弁護士になることは決して不可能ではありません。

ここでは弁護士になるまでに必要な勉強時間を具体的にご紹介します。

人気講座ランキング

もっと見る>

もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!

- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

もっと見る>

もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座

このページにはプロモーションが含まれています

弁護士になるための勉強時間は5,000時間以上

弁護士という職業は、高度な専門知識が求められるため、その資格を得るためには多大な努力と時間が必要です。

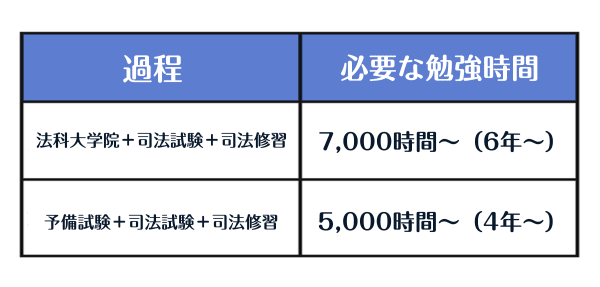

弁護士になるためには、まず司法試験に合格し、その後司法修習を修了します。さらに、司法試験を受験する資格を得るためには、司法試験予備試験に合格するか、法科大学院を修了する必要があります。

最短で弁護士になるルートを考えた場合、学習を開始してから1年目に司法試験予備試験に合格し、続く年に司法試験に合格、そして学習開始から3年目に司法修習を修了するコースがあります。この最短ルートの場合、弁護士になるまでの勉強時間は約5,000時間とされています。

しかしながら、上記はあくまでも最短での資格取得のケースです。実際には多くの弁護士が法律の勉強を開始してから資格を得るまでに4年から6年を要しているのが現状です。勉強の量だけでなく、質にもこだわり、効率的な学習方法を選択することが弁護士資格取得において極めて重要です。

法科大学院+司法試験で弁護士を目指す場合

文科省が定めた法科大学院の修了条件は以下の通りです。

- 標準修業年限は3年とする。

- 課程の修了要件は,3年以上の在学,93単位以上の修得。

- 法学既修者:法科大学院において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者

- 入学前の既修得単位認定及び単位互換等については,合計30単位まで認める。

法科大学院を経由して弁護士を目指す場合、標準修業年限は3年です。修了要件としては、3年以上の在学期間と93単位以上の修得が求められます。特に未修者コースでは、93単位の修得が必須で、1単位を取得するためには15〜30時間の授業時間が必要とされます。これにより、法科大学院での学習時間は最短1,395時間から最長2,790時間となります。

さらに、法科大学院の入学試験に合格するための勉強時間も加えると、司法試験に合格するまでには最低でも3,000時間以上の学習が必要です。その後、司法試験に合格した者は1年間の司法修習を受けることになりますが、この修習時間も約2,000時間が必要となります。

したがって、法科大学院ルートで弁護士資格を取得するには、合計5,000時間以上の勉強が必要であることが分かります。膨大な時間を要する資格であることから、効率的な学習計画と強い意志が不可欠です。

予備試験+司法試験で弁護士を目指す場合

予備試験を経て弁護士を目指す場合、大手予備校や通信講座の目安として最低でも2,000時間から5,000時間程度の勉強時間が必要と言われており、合格に至るまでには長い時間を要する試験です。

最初の1年目は短答試験の合格を目指し、基礎学力の確立に努めることが一般的です。短答試験をクリアしなければ論文試験や口述試験の対策ができないため、基礎から応用へと学力を底上げすることが求められます。

2年目以降は論文試験や口述試験の合格を目指し、より高度な法律知識と応用力を身につけるために勉強を続けます。予備試験合格には膨大な時間がかかる資格であることを認識し、根気強く学習を続けることが大切です。

弁護士になるまでは最短何年かかる?

それでは次に、弁護士を志してから実際に弁護士になれるまでに最短で何年かかるのかを見ていきましょう。

司法試験の合格は最短2年

弁護士になるためには、まず司法試験に合格する必要があります。この試験はその膨大な勉強量から、多くの受験生が数年をかけて挑戦します。

最短で合格を目指す場合、予備試験ルートを選択することが一般的です。予備試験に合格するには少なくとも1年の勉強期間を要し、その後の司法試験に向けてさらに1,000時間程度の勉強が必要とされます。

予備試験の内容は司法試験に直結しているため、予備試験合格後に続く1年間で効果的に学習を進めれば、最短2年で司法試験に合格することが可能です。

司法修習の修了まで最短1年

司法試験に合格した後は、1年間の司法修習を経る必要があります。この期間は、プロの法律家としての基礎を固めるための研修が行われます。修習の最後には「二回試験」という5日間に及ぶ試験がありますが、その合格率は90%以上と高く、司法修習期間は比較的ゆったりとした時間を過ごせると言われています。

この期間は、実践的な法律知識と技能を身につける貴重な時間となります。司法修習で学んだ知識と経験は、弁護士として独立開業した後の業務に大いに活きることでしょう。

したがって、司法修習期間を有意義に過ごし、実務の基本をしっかり体得することが、弁護士として大きく成長するために重要です。

晴れて弁護士としてデビュー

上記の通り予備試験コースを選択した場合、制度上は最短3〜4年で弁護士になることも可能です。これらのルートを通じて、弁護士としての新たなキャリアをスタートさせることができるわけです。

一方で予備試験ルートではなく法科大学院ルートを選んだ場合、最短でも4〜5年間の学習と準備を経て弁護士になる形になります。これには、大学での学習期間、法科大学院での3年間の学習、そして司法試験の準備期間が含まれます。

どちらのルートを選択するにせよ、弁護士としての道は長く困難ですが、その先に待つ充実した職業生活はその努力に報いるものとなるでしょう。膨大な時間を要する資格取得の道のりですが、明確な目的意識を持ち続けることが成功の鍵となります。

人気講座ランキング

もっと見る>

もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!

- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

もっと見る>

もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座

司法試験合格に向けた1日あたりの勉強時間は?

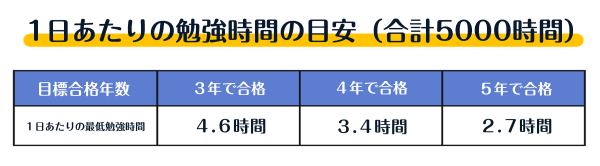

司法試験合格を目指す上で、必要とされる勉強時間は個々の学習スタイルや能力によって大きく異なりますが、一般的には合計で約5,000時間の学習が必要とされています。

この時間を最短でクリアしようと考えた場合、3年間で合格を目指すならば1日あたり平均で約4.6時間、4年間であれば約3.4時間、5年間では約2.7時間の勉強が必要となります。

ただしこの数字はあくまで一般的な目安であり、実際には予定が入って勉強できない日もあることを考えると、1日あたりの勉強時間はもう少し長くなってくるでしょう。

また当然ながら個人差もあるため、これらの時間を確実に勉強すれば必ず合格できるわけではありません。合格には膨大な努力と根気が必要不可欠です。

学生の場合

学生は、社会人に比べて長期休暇を利用して勉強時間を確保しやすい傾向にあります。

大学がある日は1日4時間、休日は8時間勉強するとすると、週休2日制を考慮した上で、4月から7月までの平常期は週36時間、夏休みの8月と9月は週56時間、10月から翌年1月までの平常期は再び週36時間、春休みの2月と3月は週56時間の勉強が可能です。

これを基に計算すると、1年間で約2,232時間の勉強時間が確保できます。このペースを維持すれば、2年から2年半で必要な勉強時間を確保することが可能になります。

学生は長期休暇を最大限活用することで、社会人に比べて効率的に勉強時間を確保できるメリットがあります。計画的に勉強していけば、弁護士を目指す上で有利な環境です。

社会人の場合

社会人は、特に家庭を持つ人や子供がいる場合、勉強時間を確保するのが難しいという課題があります。平日は毎日2時間、土日のうち一方を6時間、もう一方を勉強せずに休むとすると、週に16時間の勉強が可能です。

年間2週間の長期休暇を考慮しても、1年間で約800時間の勉強時間が確保できる計算になります。このペースで勉強を続けると、合格に必要な5,000時間を満たすにはおよそ6年から6.5年が必要となります。時間はかかりますが、計画的に勉強を進めれば、社会人でも司法試験の合格は十分可能です。

困難な状況ではありますが、強い意志と効率的な学習計画で乗り越えることができます。法曹を目指す夢を諦めることなく、着実に実力をつけていくことが大切です。

主婦の場合

主婦も社会人と同様に、まとまった勉強時間を確保することが課題です。しかし、家事や育児の合間を利用して勉強することができるため、独自の勉強スケジュールを作成することが可能です。

家族を支えるため、または将来的に収入を上げるために弁護士を目指すという強い動機、勉強を続けている主婦の方は多いです。具体的な勉強時間は個人の生活状況に大きく依存しますが、効率的な時間管理と計画的な学習方法を用いることで、目標達成は可能です。

勉強時間の配分のポイント

司法試験の準備過程では、自分の弱点を克服し、得点を最大化することが本質的に重要です。受験生それぞれに弱点が異なるため、自己分析を通じてこれを見つけ出し、効果的に時間を配分することが求められます。

苦手分野に多くの時間を割く一方で、得意な分野にはそれほど多くの時間を割かないなど、個々に最適な勉強時間の配分を見つけましょう。この認識のもと、自分の弱点に集中して時間を使うことが、効率的な学習への鍵となります。

合格年度の設定をする

司法予備試験は年に1回の実施であるため、特に社会人にとっては1年間での合格を目指すのが現実的ではない場合が多いです。そこで、自分がいつ試験に合格したいかを明確に設定し、その目標に向けて学習効率や進捗度を考慮しながら勉強を進める必要があります。

司法予備試験に合格するには、自身の生活スタイルに合わせた現実的な目標設定と、それに向けた効率的かつ継続的な学習が肝要です。根気強く知識を蓄積していくことが合格への近道だと言えます。

学習計画を綿密に組む

効果的な学習には計画性が欠かせません。多くの司法試験対策の予備校・通信講座では、受験生に合わせたスケジュールを提供してくれます。自己流で勉強を進めるよりも、これらのスケジュールに従って学習を進めることで、より効率的に知識を身につけることができます。

合格への道のりは長く困難ですが、綿密に組まれた学習計画に沿って勉強を続けることで、目標達成に大きく近づくことができるでしょう。

受講している司法試験対策講座が用意してくれる学習計画を最大限活用し、計画通りに着実に進めていくことが重要です。

10年分以上の過去問を解く

過去問を解くことは、司法試験対策において非常に重要です。短答試験も論文試験も一定の傾向があり、過去問演習を通じてこれらの傾向を掴むことができます。ただし、法律の改正に対応した最新の問題集を使用しましょう。

合格者を見ると過去10年から15年分の問題を解いた受験生が多く、この演習を通じて試験に合格しています。過去問演習を積極的に行うことで、試験の形式や問われる法律知識に慣れ、試験当日に自信を持って臨むことができるようになります。

計画的な学習には通信講座・予備校の利用がおすすめ

司法試験は複数年にわたり学習を継続する必要があるため、合格に最適な計画を自身で立てることには難しさも伴います。

計画立案に難しさを覚える方は、合格に向けた最適な合格カリキュラムが整えられた司法試験対策の予備校・通信講座を利用されることをおすすめします。

予備校・通信講座は多数存在しますが、その中でも効率よく合格することに特化した「最短合格カリキュラム」が整備されたアガルートは特におすすめです。

アガルートのカリキュラムは、それぞれの学習のタイミングで最適な学習教材が提供されるため、カリキュラムに沿って学習を進めることで実力を大きくアップさせることができます。

実際、2023年度では合格者全体の3分の1にあたる641名がアガルートを受講して司法試験の合格を果たしていることからも、このカリキュラムの威力の高さが伝わってきます。累計793名の合格者の声がホームページに掲載されているため、ぜひ幾つかご覧ください。

弁護士に向けて計画的に勉強を進めたい方は、ぜひアガルートの受講を検討してみてはいかがでしょうか。

弁護士を目指すのがおすすめな理由

近年、司法試験の受験者数は減少傾向にありますが、その一方で合格率は上昇しています。

司法試験が従来よりも合格しやすくなっていることを意味しており、弁護士を目指すには絶好のチャンスと言えるでしょう。

弁護士は最高ランクの資格

弁護士資格は国家が認める最上ランクの法律資格です。司法書士や行政書士、社労士、弁理士、税理士といった他の専門職の業務範囲もカバーすることが可能であり、高額な法律案件を扱うことができる強みを持っています。

旧司法試験に比べると試験の難易度は低下しているため、高い社会的評価を受けながらも合格しやすい環境にあります。弁護士は勉強時間と労力に見合う価値がある資格であり、合格後のキャリア形成にも有利な環境が整っています。

転職・就職の選択肢も豊富

弁護士資格を持つことで、転職や就職の選択肢が大幅に広がります。行政書士や司法書士などの業務範囲をカバーするだけでなく、裁判官や検察官としてのキャリア選択も可能です。

弁護士の法律分野での専門性は高く評価され、全国には高額な報酬を提示する弁護士の求人が数多く存在します。弁護士資格取得は単に法律実務家だけでなく、公務員や企業法務の分野を含む多岐にわたる職域での就業機会拡大に繋がります。キャリアアップの可能性が大幅に広がると言えます。

弁護士の具体的な進路や就職先については、以下のページで詳しく解説しています。

ワークライフバランスを自分の好みに調整しやすい

弁護士の仕事は、就職から独立まで選択肢が幅広く、住む地域も自分で選びやすいという利点があります。働き方や取り扱う産業・分野などを自分の好きに選べ、スケジュール調整もしやすいです。

そのため、自分の希望通りに仕事のスタイルで仕事ができ、逆にプライベートを多めに確保することも可能です。昨今重要視されるワークライフバランスを自分の望むように調整できると言えるでしょう。

給与面でも期待ができる

弁護士の平均年収(所得)は、2020年の賃金構造基本統計調査によると1,119万円と非常に高い水準にあります。年収ランキングでも常に上位に位置し、一般企業や公的機関においても、司法試験に合格した弁護士の昇格速度は格別です。

弁護士資格は、経済的な面でも弁護士を目指す価値は大きいと言えるでしょう。勉強時間と比較しても、報酬面では十分な見返りがある職業です。

出典:e-Stat公式サイト

独立することも可能

弁護士資格を得た後は、弁護士事務所を開業して独立する道も開けます。独立後は、自身の能力や人脈を活かして仕事を取り、定年退職の概念にとらわれることなく働くことが可能です。自分の理想とする法律家のキャリアを築くことができるのも、弁護士資格の大きな魅力の一つです。

弁護士資格を取得することは、自由度の高い職業人生を送るための十分な選択肢を用意できるという点でも魅力的です。自ら望む働き方を実現できる可能性が大いに広がります。

弁護士になるために必要な心持ち

短期合格するという気持ちを持つ

司法試験における試験科目は膨大であり、効率的な学習が不可欠です。

特に、短答試験と論文試験では、重要な論点を押さえつつ、配点や難易度を考慮した対策を中心に据える必要があります。司法試験の勉強は2年から5年という長期間に及ぶことがありますが、短期間で合格を目指す意識を持つことで、勉強の質を高め、完成度を上げることが可能です。

できるだけ勉強を長期化させない

司法試験では7科目の広範囲な知識が要求され、一回の学習で全てを覚えることは困難です。

初回の学習では基礎講座や基本書を通して、広範囲な知識のインプットを目指し、その後、短答試験の過去問を解くことで知識の確認と定着を図ります。こうした学習サイクルを効率的に進めることで、基礎知識の確実な定着と応用力の向上を目指すべきです。

短期間での合格を目指すには、この学習サイクルをスピーディーに回すことが重要であり、弁護士を目指す決意をしたその日から、計画的に学習を開始し、持続させることが求められます。

独学で弁護士になるのはほぼ無理

司法試験はその膨大な学習量と高い難易度から、独学での合格は極めて困難です。学習を続ける上でのモチベーションの維持やスケジュール管理、特に論文試験における添削指導など、予備校や通信講座で講師からのサポートを受けることが不可欠です。

効果的な学習環境とサポート体制のもとで、着実に学習を進めることが、弁護士試験合格への近道となります。

独学で弁護士を目指すことの難しさについては、以下ページでも考察しています。

弁護士を目指すうえでおすすめの通信講座は?

司法試験は難易度の高い試験であるため、多くの人が通信講座を受講します。

以下ではおすすめの司法試験対策通信講座を紹介します。

講座会社 | 講座価格 | 合格実績 |

|---|---|---|

アガルート | 約99万 | 228名(2023年) |

伊藤塾 | 約145万円 | 1.436名(2024年) |

資格スクエア | 約79万円 | 予備試験合格率全国平均の約7倍 (2023年) |

アガルート|教材のクオリティの高さに定評

アガルートの受講料は約99万円と比較的高めの値段設定ですが、合格者への全額返金制度などを活用すればかなりお得に受講できる可能性があります。

また、テキストや講義のクオリティの高さ、充実したサポート体制には定評があり、多くの人がアガルートの質の高さを評価しています。

合格実績に関しても、累計793名の合格者の声を掲載するほど高い実績を誇っており、全体的にかなりレベルの高い講座であるということができます。

伊藤塾|圧倒的な合格実績

伊藤塾は他を寄せ付けない圧倒的な合格実績が魅力の講座です。2024年度には全体で1,592名中、1,436名の合格者を排出しており、合格者占有率は驚異の90.2%です。

講座料金は約145万円とかなり高額ですが、金額に見合うサポートと安心を提供してくれます。

アガルートと比較するとコスパの面では劣っていますが、総じて質の高い講座であるということができます。

資格スクエア|コスパの良さ◎

資格スクエアの司法試験対策講座の受講料は約79万円と、アガルートや伊藤塾と比較するとかなりお得に受講できます。

業界最多の論文添削や、使い勝手抜群のアプリなど合格に必要な教材が揃っています。

合格実績に関してはアガルートと伊藤塾には劣りますが、安価な受講料と質の高い教材の両方を兼ねそろえたコスパに優れた講座であると言うことができます。

弁護士になるまでの勉強時間まとめ

弁護士資格を得るまでには最短でも3年、一般的には4〜5年を要し、予備試験や法科大学院修了、その後司法試験合格、さらには司法修習の修了が必要です。

2023年以降、法科大学院在学中の司法試験受験が可能になり、予備試験の口述試験日程も変更されるなど、受験生にとってより良い環境が整っています。

年齢や社会的立場に関わらず、弁護士を目指すことは可能ですので、「弁護士になりたい」という意志があれば、それが勉強を始める最適なタイミングと言えるでしょう。

人気講座ランキング

もっと見る>

もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!

- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

もっと見る>

もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座