FP資格は、比較的幅広い層の受験者が挑戦する資格の一つであり、取りかかりやすい点が特徴である。

しかし、資格取得に必要なコストや、取得後にどのような変化があるのかについては、実態が明確でない部分も多い。

そこで、FP資格の価値を改めて検証するため、スキルアップ研究所はFP資格取得に関する実態調査を実施した。

なお、この調査を参考におすすめのFP講座についても紹介している。

・FP取得者の7割がフルタイムで働いており、仕事をしながらでも目指しやすい資格

・仕事に活かすなら2級から、生活に活かすなら3級から

・9割近くがFPを他人に勧めたいと考えている

【調査概要】

項目 | 詳細 |

調査名 | FP取得の実態調査 |

対象者 | FP技能士資格保持者(級は問わない) |

対象地域 | 全国 |

調査方法 | インターネット調査 |

調査期間 | 2025年1月17日〜2025年1月24日 |

回答数 | 286 |

回答者の属性について

FP資格取得者の属性について分析を行った結果、年齢層では30代が38.9%と最も多く、次いで40代が27.9%となっており、これら30~40代で全体の約7割を占めている。

職業別では会社員が67.6%と大半を占め、次いで主婦が10.4%、パート・アルバイトが9.8%という結果となった。

FP資格取得状況を見ると、3級FP技能士が49.4%と最も多く、全体のほぼ半数を占めている。2級FP技能士は46.8%とわずか2.6ポイントの差であり、3級と2級でほぼ拮抗している状況である。

一方、1級FP技能士の取得者は3.8%と極めて少数にとどまっている。

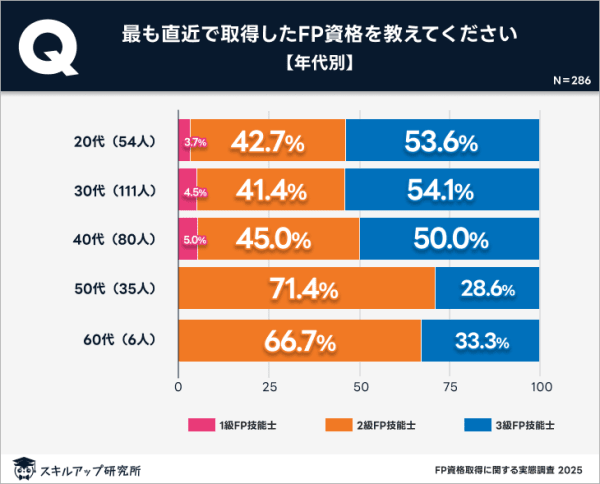

年代ごとに取得FPの級数の割合に大きな差は見られない

年代別のFP資格取得状況を分析すると、興味深い傾向が浮かび上がってきた。

20代から40代までは比較的似通ったパターンを示しており、3級取得者が50%前後、2級取得者が40%台とほぼ同様の分布となっている。

一方で50代以上になると、この比率が大きく変化し、2級取得者が70%前後と優勢になる傾向が見られる。これは、キャリアの進展に伴うスキルアップの結果を反映していると考えられる。

なお、1級取得者は全年代を通じて5%以下と少数であり、特に50代以上では見られない結果となった。

FP取得者の半分近くが投資や資産管理への活用が目的

FP資格取得の主な目的に関する分析からは、二つの大きな傾向が浮かび上がってきた。

最も多かったのは「投資や資産管理について学びたかった」で46.6%を占めており、個人の資産形成に関する知識獲得を重視する層が約半数を占めている。

一方で、「現在の職業での活用」(27.9%)、「転職活動への活用」(9.8%)、「就職活動への活用」(9.1%)、「副業での活用」(6.6%)といった仕事関連の目的を合計すると53.4%となり、キャリアや職業スキルとしての活用を目指す層も同程度存在することが明らかとなった。

この結果から、FP資格は個人の資産管理と職業スキルの両面で活用されていることがわかる。

資産管理は目的の達成度が高く仕事への活用は意見が分かれる

FP資格取得後の目的達成度を分析したところ、目的によって満足度に顕著な差が見られる結果となった。

投資や資産管理の学習を目的とした層では、「そう思う」が18.8%、「ややそう思う」が64.7%と、合計で83.5%が目的を達成できたと感じている。

一方、仕事への活用を目的とした層では、目的によって達成度に差が出ている。

現職での活用を目指した層では82.5%が肯定的な評価をしているものの、転職活動への活用を目指した層では「あまりそう思わない」が46.4%、「全くそう思わない」が21.4%と、約7割が目的達成に至っていないと感じている。

これらの結果から、FP資格は個人の資産管理スキル向上や現職でのスキルアップには特に効果的である一方、転職活動での活用には期待したほどの効果が得られていない実態が明らかとなった。

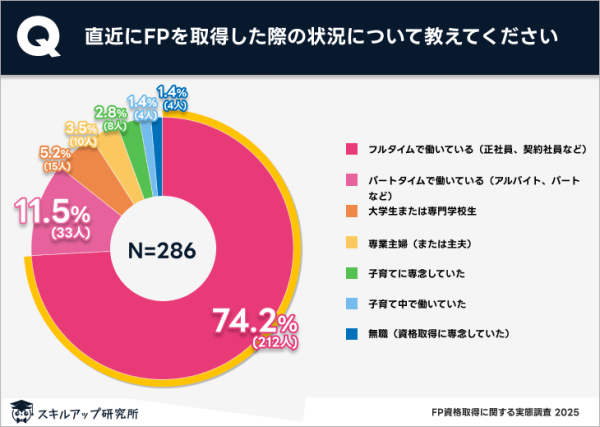

FP取得者の7割以上が取得時にフルタイムで働いている

FP資格の取得時の状況について分析を行ったところ、74.2%がフルタイムで働きながら資格を取得していることが判明した。

次いでパートタイム勤務者が11.5%となっており、何らかの形で就業している人が全体の85%以上を占めている。その他、学生が5.2%、専業主婦(主夫)が3.5%、子育てに専念していた人が2.8%という結果となった。

この結果は、FP資格が働きながらでも学習・取得が可能な資格として位置づけられていることを示唆している。

仕事後や隙間時間を活用して勉強時間を確保する人が多い

FP資格取得を目指す人の多くは、仕事後や隙間時間を活用して勉強時間を確保している。

調査結果では、「夜間(仕事・家事後)」に学習した人が30.9%で最も多く、次いで「スキマ時間を活用した」が27.3%と、この二つの方法が主要な勉強手段となっている。

一方、「休日のまとまった時間を活用した」人は19.6%にとどまり、平日を中心に学習する傾向が強いことがうかがえる。

「試験直前に一気に集中して勉強した」や「早朝」を活用した人は少数派であり、限られた時間の中で効率的に学習することが求められることがわかる。

FPの学習手段と満足度について

FP資格取得の学習手段として最も多く利用されているのは市販の教材であり、全体の63.0%を占めた。

次いで通信講座の利用者が16.4%と続くが、市販の教材を活用する人が圧倒的に多いことがわかる。YouTubeなどのSNSを活用した学習者は10.5%で、それ以外の手段は少数派だった。

学習手段別の満足度を見ると、大きな違いは見られないが、通学講座の利用者では「やや低い」「低い」と答えた人がいなかった。対面指導が受けられることで、満足のいく学習が実現できている可能性がある。

満足度の観点では学習手段別に特徴が見られる

学習手段ごとの満足度の理由を分析すると、それぞれに特色があることがわかる。最も利用者が多かった市販の教材では、「コストパフォーマンスの良さ」が68.9%と圧倒的に支持されており、手軽に学べる点が評価されている。

一方、通信講座や通学講座では「内容の理解しやすさ」や「試験対策の効率の良さ」が理由として挙げられ、特に通学講座では試験対策を効率的に進められる点が71.4%と高い評価を得ている。

また、スケジュール管理のしやすさについても、通信講座や通学講座のほうが市販教材よりも評価が高い傾向にあった。

目的達成度は通信・通学講座利用者が高い

学習手段別にFP資格取得の目的達成度を比較すると、どの手段でも概ね満足度は高いが、通信・通学講座の利用者のほうが「そう思う」「ややそう思う」と答えた割合が高い傾向にある。

特に通信講座では83.0%、通学講座では71.4%が目的を達成できたと回答しており、市販の教材を利用した場合の70.5%をやや上回る結果となった。

この違いは、講座では受講者の目的に合わせたサポートが提供されていることが影響している可能性がある。

学習計画の管理や試験対策の効率化など、個別のニーズに応じた支援が目的達成に寄与していると考えられる。

学習で最も重視するべきポイントは過去問演習

FP資格取得に向けた学習で最も重視すべきポイントとして、「過去問演習の徹底」と回答した人が50.1%と圧倒的に多かった。試験対策において、実際の出題傾向を把握し、問題形式に慣れることが合格の鍵となることがわかる。

次いで、「モチベーションの維持」(16.4%)や「テキストや教材にこだわること」(13.3%)が続き、学習の継続や使用する教材の選定も重要視されている。

効率的な学習方法やスケジュール管理を意識する人も一定数いたが、まずは過去問演習を中心に学習を進めることが最も効果的であると考えられる。

過半数が次の対策も市販教材で行うと考えている

再びFP資格を取得する場合の学習手段として、「市販の教材」を選ぶ人が55.3%と半数を超え、依然として最も支持されている。

一方で、「通信講座」を選ぶ人の割合は20.0%となり、実際の利用者(16.4%)よりも増加している。このことから、初回の学習経験を踏まえ、より体系的なサポートを求める人が一定数いると考えられる。

級ごとの取得時間のめやす

FP資格の取得に必要な学習時間は級ごとに大きく異なる。

最も多い回答(最頻値)を基準にすると、FP3級では「30~50時間」、FP2級では「50~100時間」となっており、級が上がるごとに学習時間が増える傾向が見られる。

FP1級では学習時間の幅が広く、「50~100時間」から「700時間以上」まで分布しており、受験者によって大きな差があることがわかる。

これは、1級の試験範囲が広く、実務経験の有無や学習方法によって必要な時間が異なるためと考えられる。級ごとの学習時間の目安を把握し、計画的に学習を進めることが重要だ。

FP取得のメリットは資産運用と自己成長

FP資格取得のメリットとして最も多かったのは「資産運用や投資の知識が増えた」(52.0%)であり、次いで「資格取得そのものが自己成長につながった」(50.6%)という回答が多かった。

これらの結果から、FP資格は自身の資産管理や知識向上に大きく貢献していることがわかる。

一方、「昇進や給与アップ」(12.8%)や「就職・転職活動での有利さ」(それぞれ7.6%、6.2%)といった仕事面での活用については1割程度にとどまり、資格取得が直接的なキャリアアップにつながるケースは限られていると考えられる。

FP資格は、主に個人の資産管理や自己成長のための資格としての側面が強いことが示唆される。

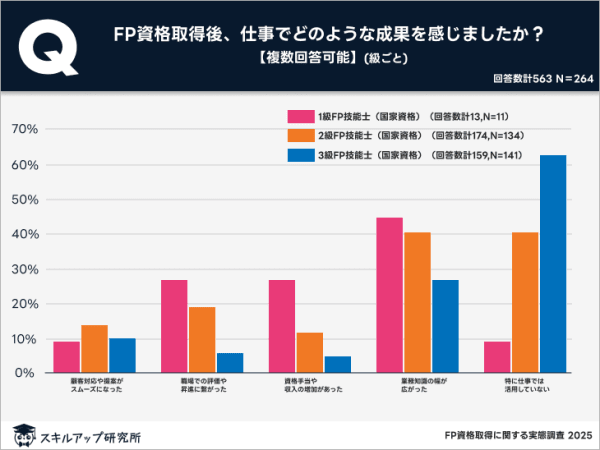

FPは2級から仕事に活きてくる

FP資格が仕事に与える影響を級ごとに見ると、級が上がるほど仕事で活用している人の割合が増える傾向がある。

3級では「特に仕事では活用していない」と回答した人が63.1%と半数以上を占めたが、2級では41.8%、1級では9.1%まで減少している。

また、「業務知識の幅が広がった」と回答した割合も3級では27.0%だったのに対し、2級では41.8%、1級では45.5%と増加している。

このことから、FP資格を仕事で活かしたい場合は、3級だけでなく2級以上の取得を目指すことが重要だと考えられる。

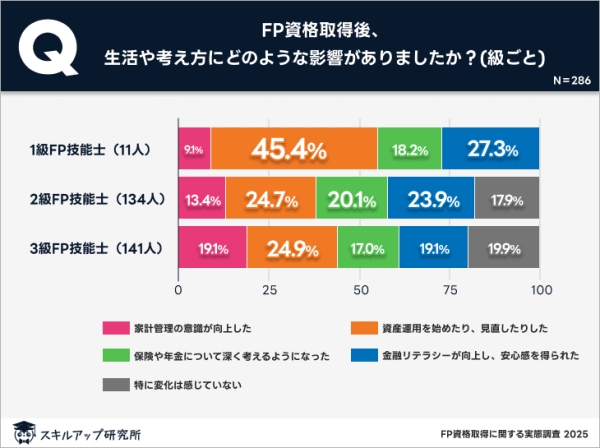

生活には3級からでも効果あり

FP資格取得後の生活や考え方への影響を級ごとに比較すると、大きな違いは見られず、3級からでも十分な効果があることがわかる。

特に「家計管理の意識が向上した」「資産運用を始めたり、見直したりした」「保険や年金について深く考えるようになった」といった項目では、3級・2級・1級の間で大きな差はなく、いずれの級でも生活へのポジティブな影響が確認できる。

一方で、「特に変化は感じていない」と答えた割合は、3級で19.9%、2級で17.9%とやや高めだったが、1級では0%となっており、より高度な知識を学ぶことで実生活への活用度が高まる可能性がある。

ただし、家計管理や金融リテラシーの向上といった面では、3級の取得だけでも十分なメリットを得られることが示唆される。

9割近くがFPを勧めたいと考えている

FP資格取得者の約9割が、他者にも資格取得を勧めたいと考えている。「強く勧めたい」(21.3%)と「勧めたい」(66.9%)を合わせると88.2%にのぼり、FP資格の有用性を実感している人が多いことがわかる。

一方で、「あまり勧めたくない」(10.8%)や「全く勧めたくない」(1.0%)と答えた人も一定数いるが、割合としては少数にとどまる。

これらの結果から、FP資格は取得者にとって十分なメリットをもたらし、他人にも勧めたくなるほどの価値を持つ資格であると考えられる。

課題と展望

FP資格は、社会人や主婦層を含む幅広い層にとって取り組みやすい資格であり、取得者の約9割が他者にも勧めたいと考えていることから、その有用性は高いといえる。特に、資産運用や家計管理の知識を深める点で大きなメリットがあり、実生活への影響も大きい。

また、7割以上の人がフルタイムで働きながら資格を取得しており、隙間時間を活用しながら学習を進められる点も支持されている。さらに、資格を活かして現職でのスキルアップを実現している人も多く、実務への応用力が評価されている。

今後の展望として、より多くの人がFP資格を活用できる環境を整備することが求められる。特に、学習コストや時間の負担を軽減するサポートの充実、試験対策の効率化、学習リソースの拡充が重要となる。さらに、FP資格の認知度を向上させることで、資格取得の意義をより多くの人に伝えることができるだろう。

FP資格の取得を考えている人にとって、コスト面や効率面、実務面で最適な学習方法を選ぶことが重要だ。そこで、スキルアップ研究所では各社のFP通信講座を比較して紹介している。コストパフォーマンスや試験対策の効率性、実務能力を重視している方は、ぜひ参考にしてほしい。

調査結果の引用・転載について

本レポートの著作権は、株式会社ベンドが保有します。 引用・転載される際は、必ず「スキルアップ研究所調べ」のような形で出典を明記し、本記事のリンクを付してください。 引用・転載されたことにより利用者または第三者に損害その他トラブルが発生した場合、当社は一切その責任を負いません。