グローバル化が進む現代において、英語力は個人のキャリアや人生の可能性を広げる重要なスキルとして認識されている。

多くの人が英語学習に挑戦する一方で、「何から手をつければ良いかわからない」「続けても話せるようにならない」といった壁に直面するケースは後を絶たない。

では、実際に英語を流暢に話せるようになった人々は、どのような学習法を実践し、いかなる壁を乗り越えてきたのだろうか。

本稿は、そうした「英語学習成功者」に焦点を当て、その学習プロセスやマインドセット、投資した時間や費用について具体的な実態を明らかにするために実施した調査レポートである。

- 英語学習成功者の8割は「初級レベル」以下からのスタート

- 52%がアウトプット重視の学習

- 成功者の半数以上が挫折を経験

【調査概要】

項目 | 詳細 |

調査名 | 英語が話せるようになった人の学習法に関する実態調査 |

対象者 | 英語学習によって、ある程度流暢に話せるようになった方 |

対象地域 | 全国 |

調査方法 | インターネット調査 |

調査期間 | 2024年6月21日~6月27日 |

回答数 | 100名 |

学習成功者の8割は初級者以下からのスタート

英語学習で成果を出した人々の開始時点での英語力を分析したところ、大半がゼロに近い状態からスタートしている実態が明らかになった。

「Level3:初級者」が34.0%で最も多く、次いで「Level2:初心者」が29.0%、「Level1:超初心者」が17.0%と、これらを合わせると全体の80%を占めている。

この結果は、学習開始時点での英語力が、その後の習得レベルを決定づけるものではないことを強く示唆している。

むしろ、現時点でのスキルレベルに関わらず、適切な学習法と継続的な努力によって誰もが英語を習得できる可能性を示しており、学習成功者の多くが初学者であったという事実は、これから英語学習に挑戦する人々にとって大きな指針となるだろう。

英語が話せるようになった方の英語学習法

アウトプットを意識的に確保する傾向

学習成功者がどのようなバランスで学習に取り組んでいたかを調査したところ、特定の比率に偏ることはなかったものの、アウトプットに重きを置く傾向がうかがえた。

「インプット7 : 3アウトプット」が27.0%と最も多かったものの、「インプット5 : 5アウトプット」(25.0%)と「インプット3 : 7アウトプット」(24.0%)「インプット1 : 9アウトプット」(3.0%)を合わせると半数超(52.0%)に達した。

「特に意識していなかった」の層を除くと、インプット偏重の学習スタイルよりもアウトプットに重きを置いた学習スタイルの方が多いことがわかる。

意識的にアウトプットの機会を増やす、あるいはインプットと同等以上に重視する学習スタイルが、成功体験に繋がっていることを示唆している。

最も効果を感じられたのは「オンライン英会話」

数ある学習サービスや教材の中で、最も効果があったものとして「オンライン英会話」を挙げた人が28.0%と最も多い結果となった。

オンライン英会話は、前述したように学習者が重要視している「アウトプットの量」を直接的に確保できるサービスだ。

時間や場所を選ばずに、手頃な価格で外国人講師と話す機会を得られる点が、多くの学習者のスピーキング力向上に大きく貢献したと考えられる。

学習期間・学習時間について

1週間で3時間未満(1日30分未満)でも半年〜1年で成果実感

学習時間が限られていた層に焦点を当てると、1週間の学習時間が3時間未満であった人の中でも、38.5%が「半年〜1年未満」で成果を実感していることがわかった。

これは、毎日少しずつでも学習を続ける「継続」が、学習時間の長さを補い、着実な成果に繋がることを示している。

もちろん、1年以上を要した人も約4割存在することから、短時間学習が必ずしも早期の成功を保証するわけではない。しかし、多忙な中でもコツコツと学習を続けることが、有効な学習戦略の一つであることが数字的にも明らかになった。

英語学習早期成功者の37%は週「3時間~5時間未満」

学習開始から「半年未満」という比較的短期間で成果を出した層の学習時間を見ると、「3時間~5時間未満」が53.8%と過半数を占めることが判明した。

これは1日あたり30分~40分程度の学習時間に相当するが、集中力を維持しやすく、学習内容の定着と習慣化のバランスが取れているものと推察される。

特に学習初期において、燃え尽きることなく継続的な成長を促す上で、この時間配分が一つの理想的なモデルと言えるかもしれない。

夜・寝る前に学習時間を確保していた方が多い

主に学習していた時間帯については、「帰宅後の夜」(35.9%)と「就寝前」(34.9%)が突出して多い結果となった。多くの学習者が、日中の仕事や学業を終えた後のリラックスした時間帯を、英語学習に充てている実態がうかがえる。

また、「出勤・通学前の早朝」(21.9%)や「通勤・通学時間」(18.9%)も一定数おり、生活の中の「スキマ時間」を有効活用する工夫も見られる。成功者は、多忙な日常の中から意識的に学習時間を捻出していることがわかる結果となった。

学習モチベーションの維持の仕方について

約半数の学習者が「習慣化」して学習を継続

学習を続けるための工夫として最も多かった回答は、「学習が生活の一部になるように習慣化する」で、48.9%と約半数を占めた。

次いで「毎日決まった時間に学習する」(33.9%)も高く、この2つからは、その時々の意欲に頼るのではなく、学習を歯磨きのような「当たり前の行動」として日常に組み込むことが、長期的な継続の鍵であることがわかった。

成功者は、モチベーションを「維持する」というよりも、モチベーションに左右されない「仕組み」を構築していると言えるだろう。

英語学習に好きなことを取り入れることも効果的

習慣化に次いで、「好きなこと(映画、音楽、ゲームなど)を英語学習に取り入れる」が37.9%と高い支持を集めた。これは、学習を「勉強」という堅苦しいものから、「楽しみ」へと転換させる工夫の重要性を示している。

特にモチベーションが下がりがちな時期において、自分の興味関心と英語を結びつけることは、学習への抵抗感を和らげ、自然な形で英語に触れ続けるきっかけとなる。

楽しみながら学ぶ姿勢が、結果的に継続へと繋がり、成功を後押ししている様子がうかがえた。

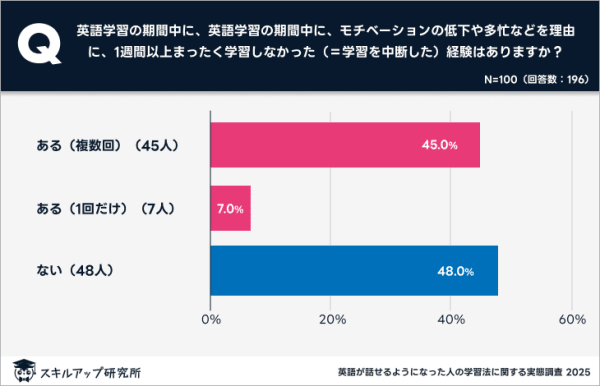

学習成功者の半数以上が挫折経験あり

英語学習を成功させた人々も、その道のりは決して平坦ではなかったことが、本調査で明らかになった。

「学習を1週間以上中断した経験があるか」という問いに対し、「ある(複数回)」(45%)と「ある(1回だけ)」(7%)を合わせると、52%が「挫折経験あり」と回答した。

半数以上が一度は学習を中断しているという事実は、スランプやモチベーションの低下が、英語学習の過程においてごく自然な現象であることを示している。

重要なのは、挫折の有無ではなく、それをどう乗り越えるかにあると言えるだろう。

挫けた時は英語から完全に離れることも大事

学習を中断した経験を持つ人が、どのようにしてその状況を乗り越えたかを尋ねたところ、「一度英語から完全に離れてリフレッシュした」が21.1%で最も多い回答であった。

次いで「特に何もしなかったが、時間が解決してくれた」(16.1%)も多く、無理に学習を続けようとするのではなく、あえて距離を置くという「消極的休息」が有効な回復策となっていることがわかった。

焦って自分を追い込むのではなく、一度立ち止まって心身を休ませることが、再び学習へと向かうためのエネルギーを蓄える上で重要なのかもしれない。

「アウトプットが最も重要」が最多

本調査の締めくくりとして、英語が話せるようになった今、改めて「最も重要だったこと」は何かを尋ねた。その結果、「アウトプット(話す・書く)の量を確保すること」が31.0%でトップとなり、改めてアウトプットの重要性が浮き彫りになった。

また、2位には「間違いを恐れず、積極的にコミュニケーションをとるマインド」(22.0%)が入り、アウトプットの「量」と「質(精神面)」が成功の二大要因であることが示された。

学習の全行程を終えた成功者たちが最終的に行き着く結論は、「知識のインプット」以上に、「実際に使ってみる経験」であると言えるだろう。

課題と展望

今回の調査から、英語学習の成功は才能や初期スキルではなく、「アウトプット中心の学習」を「継続する」後天的な戦略によってもたらされることが明らかになった。

しかし、成功者でさえ半数以上が挫折を経験している事実は、英語学習の根深い課題を浮き彫りにする。それは、多くの学習者が「何をすべきか(=アウトプットの重要性)」を理解していながらも、「それをどう継続するか」という壁に直面しているという現実だ。

この「わかっているが、続けられない」というギャップを埋めることこそ、今後の英語学習支援における最大のテーマとなるだろう。これからのサービスには、教材の質以上に、学習者の心理的な負担を軽減し、継続そのものをデザインする視点が求められる。

学習者の状況に応じて、学習を生活の一部として自然に組み込めるような、「継続の仕組み」と「心理的なケア」を両立できるサポートこそが、英語学習の新たなスタンダードとして必要とされているのではないか。

調査結果の引用・転載について

本レポートの著作権は、株式会社ベンドが保有します。 引用・転載される際は、必ず「スキルアップ研究所調べ」のような形で出典を明記し、本記事のリンクを付してください。 引用・転載されたことにより利用者または第三者に損害その他トラブルが発生した場合、当社は一切その責任を負いません。