近年、多くの企業でデジタルトランスフォーメーション(DX)が積極的に進められている。それを背景に、最先端のデジタル技術を駆使し、企業に新たな価値をもたらすデジタル人材への期待が高まっている。

そこで今回はデジタル人材の実態と、デジタル人材の必要性について調査した。

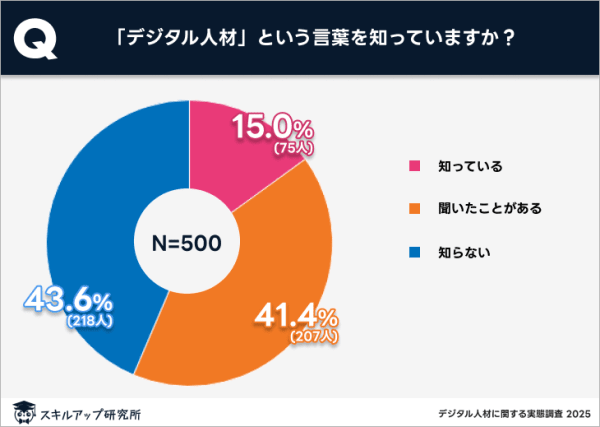

- 「デジタル人材」という言葉を知っている人はわずか15%

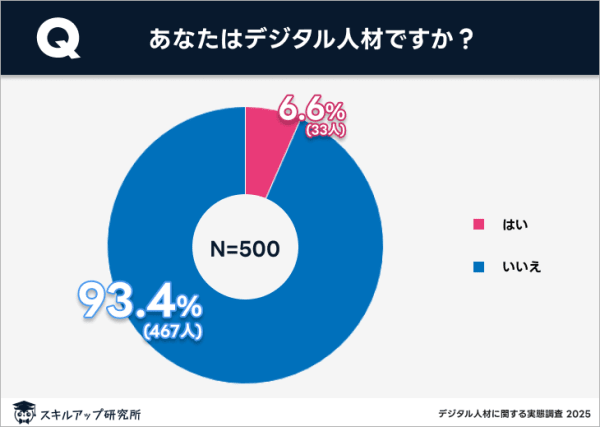

- デジタル人材は全体のわずか6.6%

- 非デジタル人材のうち、潜在的なデジタル人材は約3割

【調査概要】

項目 | 詳細 |

調査名 | デジタル人材に関する実態調査 |

対象者 | 社会人 |

対象地域 | 全国 |

調査方法 | インターネット |

調査期間 | 2025年1月10日〜1月17日 |

回答数 | 500 |

「デジタル人材」という言葉を知っている人はわずか15%

社会人500人に対し、「『デジタル人材』という言葉を知っていますか?」とい尋ねたところ、「知っている」と回答した人はわずか15%であった。

残りの85%は「聞いたことがある」もしくは「知らない」状態であり、「デジタル人材」という言葉はまだまだ普及していないと言える。

デジタル人材とは

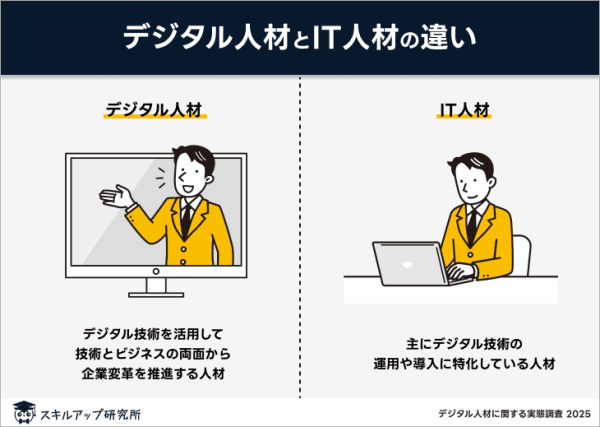

デジタル人材とは、AIやIoT、ビッグデータなどの最先端のデジタル技術を活用して、企業や社会に新たな価値を創造する人材のことである。従来のIT人材が主にシステムの運用や導入に特化していたのに対し、デジタル人材は技術とビジネスの両面から企業変革を推進することが求められる。

デジタル人材は、それぞれの専門性を活かし、デジタル技術を駆使して企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現し、新たなビジネスモデルや顧客体験を生み出す役割を担う。経済産業省が定めるDXを推進する主な5つの類型は、ビジネスアーキテクト、データサイエンティスト、サイバーセキュリティ、ソフトウェアエンジニア、デザイナーである。

※以降の質問は、アンケート対象者にデジタル人材について説明をした上で回答していただいています。

デジタル人材の現状と必要性

デジタル人材は全体のわずか6.6%

「あなたはデジタル人材ですか?」という質問に対しては、「はい」と回答した人はわずか6.6%であった。

デジタル人材は15人に1人にすぎず、デジタル人材はまだまだ少ないと言える。

7割以上が職場でDXは進められていないと回答

職場でデジタルトランスフォーメーション(デジタル技術を活用した企業の変革戦略)が進められているかについて尋ねたところ、「どちらかといえば進められていない」または「進められていない」と回答した人は計7割にのぼった。

デジタルトランスフォーメーション自体があまり普及していないことから、デジタル人材の需要もまだ低いことが予想される。

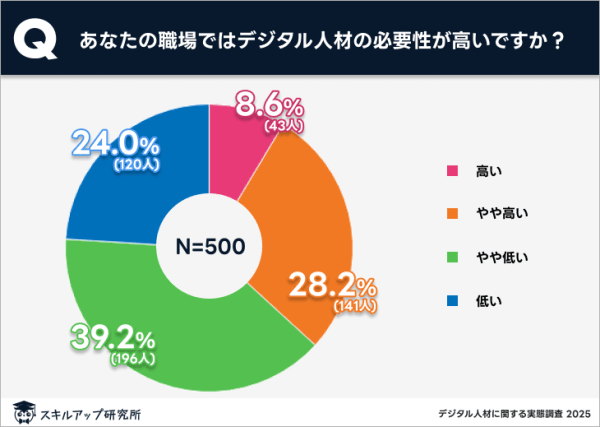

デジタル人材を必要だと感じている人は約37%

「あなたの職場ではデジタル人材の必要性が高いですか?」という質問に対しては、「高い」と回答した人は8.6%、「やや高い」と回答した人は28.2%であった。

デジタル人材を必要と感じている人は約37%であり、過半数に満たないことが分かる。しかし、1/3以上の人がデジタル人材の必要性を認識しており、一定の需要が存在していることも事実である。

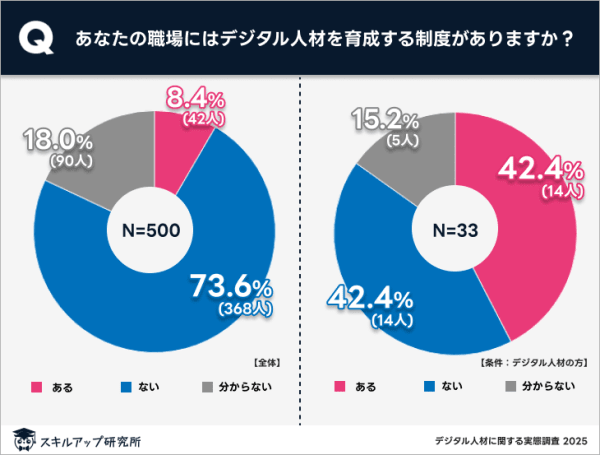

デジタル人材を育成している企業は非常に少ない

職場でのデジタル人材育成制度の有無について尋ねたところ、「ある」と回答した人はわずか8.4%であった。デジタル人材を育成している企業は非常に少ないことが分かる。

一方で対象を「デジタル人材の方」のみにして回答率を見ると、「ある」と回答した人は42.4%であった。このことから、デジタル人材が既に在籍している企業では、デジタル人材の育成に積極的であるといえる。

デジタル人材の実態について

デジタル人材で最も多いのはソフトウェアエンジニア

自身がデジタル人材であると回答した33人に対して、「以下のような人材のうち、あなたはどれに当てはまりますか?」という質問を行うと、「ソフトウェアエンジニア」という回答が最も多く36.4%であった。

その他にも「ビジネスアーキテクト」「データサイエンティスト」「デザイナー」も2割以上の方が回答しており、デジタル人材の種類は多様であることが分かる。

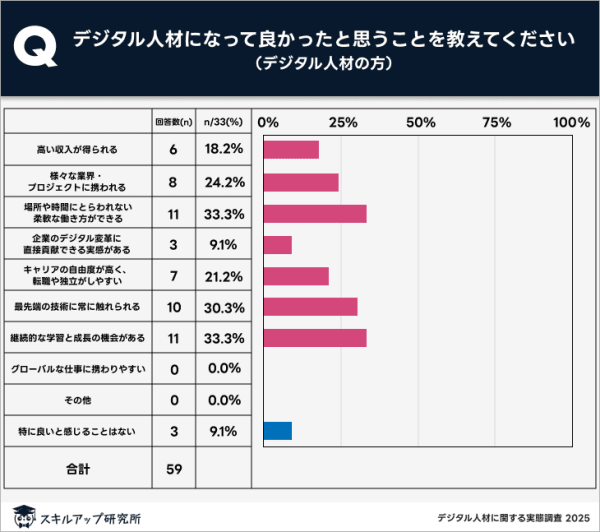

デジタル人材になるメリットは多様

続いて、「デジタル人材になって良かったと思うことを教えてください。」という質問を行うと、「場所や時間にとらわれない柔軟な働き方ができる」、「継続的な学習と成長の機会がある」という回答が最も多く33.3%であった。次に、「最先端の技術に常に触れられる」という回答も30.3%と多かった

この結果から、デジタル人材になるメリットは多様であることが分かる。

また、最新のテクノロジーに触れ、継続的に学び、成長するというデジタル人材の仕事そのものを大きな魅力として感じている人が多いと言える。

デジタル人材はリスキリングの意識が高い傾向にある

「自分のリスキリングに対する意識は高いと思いますか?」という質問に対し、デジタル人材の方は9割近くが「高い」または「やや高い」と答えたのに対し、デジタル人材ではない方で「高い」「やや高い」と回答した人はわずか30%であった。

デジタル人材は、自身の専門分野における技術的スキルだけでなく、ビジネス理解やコミュニケーション能力の向上にも積極的であり、常に新しい知識とスキルを学び続けることに対して高い意識を持っている。そのため、リスキリングに対して非常に前向きな傾向であると考えられる。

非デジタル人材の実態について調査

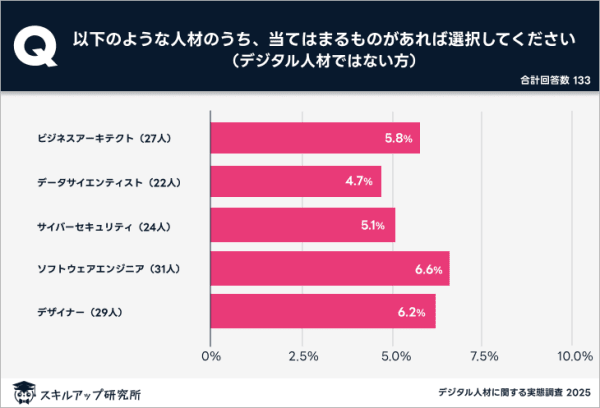

非デジタル人材のうち、潜在的なデジタル人材は約3割

デジタル人材ではないと回答した467人を対象に「以下のような人材のうち、当てはまるものがあれば選択してください」という質問を行うと、ビジネスアーキテクト、データサイエンティスト、サイバーセキュリティ、ソフトウェアエンジニア、デザイナーのいずれかに回答した人の合計は28.4%であった。

非デジタル人材の中に、デジタル人材になれるスキルを持っている人が3割近くいることが分かる。デジタル人材への需要が高まれば、これらの人材が追加的なビジネススキルを習得し、デジタル人材へと成長する可能性が指摘できる。

デジタル人材になるために何かに取り組む予定がある人はわずか9.2%

デジタル人材ではない方を対象に「デジタル人材になるために、何かに取り組む具体的な予定がありますか?」という質問を行うと、「ある」と回答した方はわずか9.2%であった。

潜在的なデジタル人材が3割近くいることも考慮すると、デジタル人材になる計画がある人は非常に少ないことが分かる。今後はこの潜在的な層をデジタル人材へと後押しする仕組みづくりや、学習しやすい教育プログラムの整備が、デジタル人材を増やすための重要な課題となると言える。

デジタル人材の課題と今後の展望

調査の結果、デジタル人材の知名度が低く、デジタル人材の数も非常に少ないことが明らかになった。デジタルトランスフォーメーションを推進している企業が少ないため、デジタル人材が普及していない現状は、ある意味当然の結果と言える。

興味深いことに、デジタル人材ではない人の中にもデジタル人材になり得るスキルを持つ人が3割近くいることが分かった。しかし、実際にデジタル人材になるために行動している人はごくわずかである。

デジタル人材を増やすためには、デジタル人材の認知度を高めるとともに、既にスキルを持つ人が追加的なスキルを習得できる制度やカリキュラムの整備が必要だと考えられる。

調査結果の引用・転載について

本レポートの著作権は、株式会社ベンドが保有します。 引用・転載される際は、必ず「スキルアップ研究所調べ」のような形で出典を明記し、本記事のリンクを付してください。 引用・転載されたことにより利用者または第三者に損害その他トラブルが発生した場合、当社は一切その責任を負いません。