中小企業診断士はやめとけと言われる理由は?将来性や需要の実態を解説

更新

中小企業診断士は、身につけた幅広い知識を企業の経営支援やコンサルティングに活かすことができる一見魅力的な資格に見えますが、実際には注意すべきデメリットも存在します。

ここでは中小企業診断士はなぜ「やめとけ」と言われるのかを分析し、その需要や将来性について考察していきます。

このページにはプロモーションが含まれています

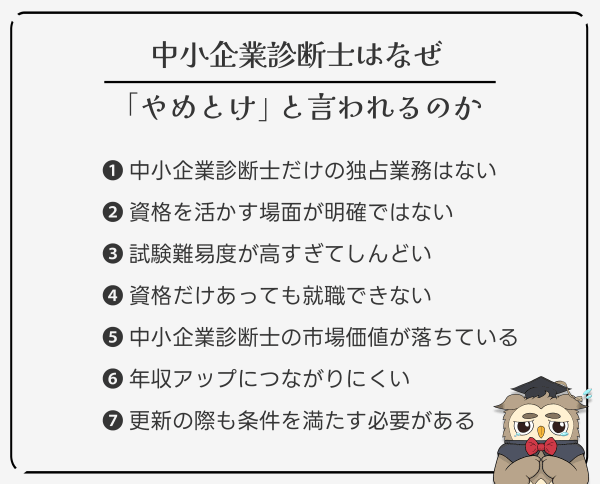

中小企業診断士はなぜ「やめとけ」と言われるのか

中小企業診断士だけの独占業務はない

中小企業診断士には独占業務が与えられていません。そのため特定の資格がなくても経営コンサルティング業務に従事できるようになっています。

そのため中小企業診断士が提供するのと同様のコンサルティング業務を行う競合は多数存在するため、激しい競争にさらされているのが現状です。

弁護士や宅建士などは独占業務が存在し、その需要が法律によって守られているのと比べると、中小企業診断士は不利な側面があるので「やめとけ」と言われてしまうことがあります。

資格を活かす場面が明確ではない

中小企業診断士は専門知識を活かしにくい資格だと言われがちです。それは中小企業診断士の知識や技術を発揮できるコンサルティング業務は具体的な成果が見えにくく、その知見を正しく評価してもらえない可能性があるためです。

こうした背景から、時間と費用がかかる割に中小企業診断士の資格取得にはメリットが少ないと言う意見もあります。

試験難易度が高すぎてしんどい

中小企業診断士の資格取得は、その試験の難易度が非常に高いため、多くの人から「コスパが悪い」と言われてしまっています。実際、資格取得までには平均で1,000時間の学習時間が必要とされているのが現状です。

試験は2次試験まであり、1次試験の合格率は受験者の20~40%程度、さらに2次試験の合格率は約20%と、最終的にストレートで合格できるのは受験者全体の4~8%にすぎません。この合格率の低さから、中小企業診断士の資格は特に難易度が高いとされています。

しかし、このように高いハードルが設けられているのは、確実な知識とスキルを持った中小企業診断士を確保し、中小企業診断士業界の信頼性を高めるためです。一度資格を取得すれば、大きな達成感と共に社会的な評価も得られるでしょう。

出典:JF-CMCA

資格だけあっても就職できない

中小企業診断士という資格は、経営コンサルティングの仕事に従事するための手段の一つに過ぎず、資格を取得しただけでは新規の依頼者を獲得することは難しいです。

さらに、この資格を取得しても、様々な分野で活躍する人々との競争しなくてはならないため、中小企業診断士になるべきではないとの意見があります。資格を取ったからといって一気に楽に稼げるようになるわけではなく、やはり他者との差別化などの努力が引き続き求められるのです。

中小企業診断士の市場価値が落ちている

ここ数年、中小企業診断士という資格の市場価値が落ち込んでいるのも、「やめとけ」と言われる理由の一つとなっています。

以前は中小企業診断士の資格が比較的目新しく、そのスキルや知識の価値は非常に高かったのですが、現在では経営コンサルタントなどの人材が増えたため供給過剰となりつつあります。

そのため、この資格を持つだけでは競争に勝つことが難しくなってきました。中小企業診断士の資格を活かしてコンサルタントとして活躍することを目指す方は、資格取得だけでなくITに関するリテラシーなどのスキルも身につける必要があります。

特に現在ではDXを推し進めるためのIT導入コンサルティングの需要が非常に高いので、中小企業診断士として成功するには、こうした時代の変化に合わせて柔軟に対応していくことが不可欠となっています。

年収アップにつながりにくい

中小企業診断士の資格取得は時間と費用がかかるにもかかわらず、大幅な年収アップを期待することは難しいです。

中小企業診断士の年収は1,000万円超えが3割ほどと、一般の平均年収を上回っている方が多いですが、人によっての差も大きいです。

そのため中小企業診断士の資格を持つことが高い給与を得るための絶対的な保証にはならないので、苦労して取得する価値があるのか疑問視されてしまうケースもあります。

更新の際も条件を満たす必要がある

中小企業診断士は、資格取得後もプロであり続けるために継続的な努力が求められます。

5年ごとに資格の更新登録が必要で、その際には専門知識の補充や実際の診断助言業務の実績が条件とされています。研修の受講や講師を務めること、現場で確かな実績を上げることなど、資格維持には相応の努力が必要です。

こうした制度によって資格維持が難しいという意見もあり、中小企業診断士は資格取得後も専門家として努力し続けなければならないことから「やめとけ」と言われてしまいがちです。

中小企業診断士に将来性はあるのか

中小企業診断士が「やめとけ」と言われてしまう背景には、やはり資格の将来性に対する漠然とした不安があります。

そこで以下では実際のところ中小企業診断士に将来性はあるのかを考察していきましょう。

中小企業診断士の資格はなくなる?

昨今ではAIの登場により、会計士や税理士などを中心に多くの士業が今後職を失うのではないかと囁かれています。

しかし、中小企業診断士の役割は単なるデータの整理や分析ではありません。AIがいくらデータ分析に優れていても、顧客の状況を深く理解し、感情に寄り添いながら適切な対応をする人間の仕事は奪えません。

AIの進歩があっても、中小企業診断士の仕事を代替することは難しいでしょう。したがって、中小企業診断士の資格が消えるという予測は現時点では考えにくいと言えます。

経営の知識が身につく

中小企業診断士の資格を取得することで、実務的な経営知識を身につけることができます。

この資格取得には、財務分析、経営戦略分析、組織診断などを実践的に学ぶ必要があり、企業の経営状況をよく理解し、適切なアドバイスができる能力を培うことができます。

これらのスキルは、自分で起業する場合にも役立ち、ビジネスの立ち上げや発展のために応用することも可能です。また、例えば起業を目指す友人をサポートする際にも、自身の経営知識が活かせるでしょう。

色々な企業と交流を持てる

中小企業診断士は、様々な業界の企業と深く関わることができる職業であり、その人脈はとても広いです。

経営者と深い関係を持ち、企業の現状を診断し、経営者の意思決定を支援する重要な役割を担っています。

業界の垣根を越えて幅広い知識と経験を積むことができる点が、中小企業診断士の魅力であり、これは時代によって変わらない普遍的な魅力であると言えるでしょう。

大企業内でも需要がある

中小企業診断士という職業は、その名称から中小企業に特化していると思われがちですが、実際には大企業経営にも非常に有益なスキルを持っています。中小企業診断士の主な役割は、企業の現状を分析し、具体的な改善策と必要な資金調達を提案することです。

近年、企業の合併や買収が増えていますが、そうした大企業内でも、異なる企業文化の統合や新規事業において、中小企業診断士のスキルが活かせます。

また、部門間の連携強化などにも、大企業における中小企業診断士の需要が高まっており、企業成長を後押しする存在として活躍することも可能です。

中小企業診断士のこれからの働き方

会計事務所や税理士事務所で働く

中小企業診断士が会計事務所や税理士事務所で働くケースは多く、これらの事務所では、中小企業診断士の財務や会計分野における知識が高く評価されています。

こうした事務所で働くことで、特定分野の知識を深めるだけでなく、その業界のビジネスを理解し、中小企業を色々な視点から診断するための経験を積むことができます。これらの経験は、中小企業診断士のキャリア発展に大きく役立つはずです。

個人事業主として独立して働く

中小企業診断士には、個人事業主として独立する選択肢があり、幅広い分野で活躍できます。例えば、自治体などから委託を受け、地域の事業者へのアドバイスや地域振興事業への協力などに従事することもできます。

また、企業内研修の講師として、企業のサポートを通じて、社員のスキルアップやモチベーション向上、企業成長に貢献することもできます。自身の専門性を最大限に発揮し、自由に働きながら企業に貢献できるのが、個人事業主として独立した中小企業診断士の魅力です。

企業内診断士として働く

中小企業診断士は、企業内で活躍する機会が多くあります。実際、多くの中小企業診断士が業績向上、業務効率化、新規ビジネスの探索などで様々な企業の発展に大きく貢献しています。

中小企業診断士は豊富な知識を活かし、従業員から経営層まで幅広い役割を果たせる存在として、今後も企業内での活躍が期待されています。

コンサルティング会社で働く

中小企業診断士として理想的なキャリアの一つは、コンサルティング会社でスキルを生かすことです。コンサルティングは中小企業診断士の得意分野であり、学んだ知識を実際に活かせる絶好の機会となります。

資格で得た知識は重要ですが、現場で適切に活用し解決策を導く力も求められます。コンサルティング会社で具体的な課題に携わることで、専門知識と実践的な能力の両面を磨くことができ、中小企業診断士としての価値を高められるでしょう。

中小企業診断士のデメリット

不合格になると努力が無駄になる

中小企業診断士の試験は極めて難易度が高く、合格するためには効率的な学習計画と忍耐力が不可欠です。勉強に自信がある人でも、時間制約や個人の学習パターンによっては合格できない可能性があります。

一方で合格による達成感と社会的評価は大きいですが、やはり、すべての努力が報われるとは限りません。中小企業診断士を目指すには、リスクとリターンのバランスを理解し、粘り強く取り組む覚悟が必要不可欠です。

独立しても仕事がない

中小企業診断士は、中小企業の課題解決や経営改善に向けたアドバイスを行うプロフェッショナルですが、独立して事業を営む場合には、自らの営業力が大きな鍵となります。

資格を持っているからといって仕事が自然と舞い込むわけではなく、積極的な営業活動を通じて自身の存在を広く知らせていく必要があります。

実際、仕事が見つからず苦労する診断士も少なくありません。自身の営業力を高め、継続的に新規顧客を開拓していく戦略が不可欠なのです。独立のデメリットも理解した上で、いかに仕事を獲得し続けるかが、中小企業診断士として活躍するための重要なポイントとなります。

資格取得に必要な知識が仕事に直結しない

資格取得に向けた学習の間に中小企業の経営における専門的な知識が身についてはいきますが、その知識が無条件で仕事の内容に直結するわけではありません。

習得した知識を応用して業務を行うということが必要になってきます。

独立の場合と同様に、資格を取得してもそれを活かせる仕事がすぐに見つかるということではありません。取得に際しては、この点に留意する必要があるでしょう。

中小企業診断士のメリット

経営の知識が身につく

中小企業診断士は、中小企業特有の課題解決だけでなく、経済学、財務、運営管理、中小企業政策など幅広い分野の経営知識を習得できる資格です。

一次試験で7科目の知識が問われることから、多角的な視点を養うことができます。中小企業診断士の資格を持つということで、自然と幅広い分野の経営の知識が身につくのです。

社会的信用が高くなる

中小企業診断士は国内唯一の経営コンサルタントとしての国家資格であり、社会的信頼がとても高い資格です。中小企業診断士の専門知識と経験は、企業の発展を支える重要な役割を担っており、様々な業界で高く評価されています。

コンサルティング業界は競争が激しいですが、中小企業診断士という厳しい資格を持っているということで、企業主や経営者からの信用が格段に高まり、専門的なコンサルティング業務を任される機会が増えるのです。

コンサルティングの仕事はAIには難しい

中小企業診断士が行うコンサルティングは、単なる数値分析ではなく、企業の風土、従業員の意識、経営環境などを深く理解し、総合的な判断を下す必要があります。

これらの判断は複雑で、人間の行動や意思決定、心情などの複雑な要素を読み解くが必要なので、現在の技術ではAIが代替することはまだ難しいでしょう。

ダブルライセンスを目指しやすい

中小企業診断士は、他の資格と組み合わせると相乗効果が期待できる魅力的な資格です。中小企業診断士の知識と能力に他の資格を加えることで、多角的な視点から業務に取り組め、より需要が高まります。

さらに、中小企業診断士の資格取得後に技術士などの別の資格を目指す場合、一部科目が免除されるので労力と時間を節約できます。反対に、税理士や不動産鑑定士といった資格を保有している方は、中小企業診断士試験の科目が一部免除されます。

つまり、中小企業診断士はダブルライセンスを目指しやすい資格と言えるでしょう。

人との交流が広がる

中小企業診断士は、ビジネスの現場で活躍する機会が多く、様々な人々と出会い、交流を広げることができます。

中小企業診断協会や研究会、勉強会などの活動を通じて、同僚の中小企業診断士との情報交換やスキルアップの場を得ると共に、新たな人脈を作ることができます。

また、中小企業の経営支援では、さまざまな業種の経営者や従業員と関わるため、幅広い人脈を築くことができます。こうした豊富な人脈は、診断士としての視野を広げ、多角的な視点から中小企業を支援する能力を高めていくことにもつながります。

独立すれば年収アップを目指せる

中小企業診断士の資格の活用方法は色々ありますが、やはり忘れてはならないのが独立してコンサルタントとして活躍する道があることです。

固定給与に比べて高収入が期待でき、様々な業界で活躍の場が広がっています。年収アップを目指したいのであれば、この資格取得と独立を合わせて検討するのも一つの選択肢となるでしょう。

中小企業診断士がおすすめできる人・できない人

中小企業診断士の今後の将来性やメリット・デメリットを踏まえて、ここでは中小企業診断士を目指すことがおすすめできる人とそうでない人を考察していきましょう。

中小企業診断士が向いていない人

中小企業診断士が向いていない人の特徴は以下のようにまとめられます。

独占業務がしたい人

中小企業診断士にはこのような独占業務が設けられていないため、需要が保障されておらず、資格を持つだけでは独立して事業を行う際の競争優位を確保することが難しいです。

資格取得によって独占業務を担うことを期待している人には、中小企業診断士は向いていないでしょう。

資格だけを武器に生きていきたい人

中小企業診断士の資格だけを武器に生きていきていくことは難しいです。

経営に関する知識は身につけられますが、単に資格を持っているだけで実践の経験がなければ仕事につながるとは限りません。

実際、経験がない中小企業診断士に業務を任せる会社は少なく、経験豊富な現役の経営者や実績のあるコンサルタントが好まれることがあるので注意しましょう。

受験勉強に苦手意識がある人

勉強に苦手意識がある人にとって、中小企業診断士の資格取得は非常に困難です。この試験は多くの学習時間を要し、また合格率も非常に低いため、大きな努力が必要とされます。

得られる恩恵が大きいと感じるかもしれませんが、勉強が苦手な方には、この資格のハードルが高すぎると言えます。そのため、そもそも勉強が苦手という方には、中小企業診断士の試験に挑戦することはおすすめできません。

中小企業診断士が向いている人

以下のような人は中小企業診断士を目指すのがおすすめと言えます。

経営に関する仕事がしたい人

経営に関する業務に携わりたい人には、中小企業診断士の資格取得がおすすめです。

この資格を取得する過程で、経営に関する幅広い知識を習得できるだけでなく、経営診断や問題解決のための具体的な解決策の立案方法も学ぶことができます。

中小企業の経営者を支援し、実際の業務に役立つスキルと知識を身につけたい方には、うってつけの資格でしょう。

コンサルに転職したい人

コンサルティング業界に転職を検討している人に中小企業診断士の資格は大いに有用です。

この資格は、経営に関する深い知識と分析スキルを提供し、特に中小企業の課題解決や経営改善が得意分野であるため、コンサル業界で非常に有利な資格となります。

資格を持つことで、専門性を示すと同時に、実際の業務での実績を積むための下地が築けるため、コンサルティング業界への転職を目指す方には非常に適しています。

将来的に独立・企業したい人

中小企業診断士は、独立・起業を目指す人にとっても大変有益な資格となり得ます。

独立した中小企業診断士として、企業のコンサルティングや、セミナー講師、公的業務など、多様な働き方を選択でき、自身の可能性を広げることができるでしょう。

交流関係を広げたい人

交流関係を広げたい人にも、中小企業診断士の資格取得をおすすめできます。

中小企業診断士には、中小企業診断協会や研究会、勉強会といった多彩な活動があり、これらの場を通じて同業者や他の士業との人脈を広げる絶好の機会があります。

専門知識の共有や新しいビジネスチャンスの創出につながり、プロフェッショナルとしての成長とキャリアの拡張につながるでしょう。

分析が得意で物事を多角的に見れる人

分析が得意で物事を多角的に見ることができる人は、中小企業診断士に向いています。

中小企業診断士の業務を遂行するには、クライアントとの信頼関係を築くためのコミュニケーション能力、正確な経営診断を行うための広範な経営知識と分析力、効果的な改善案を提案するための提案力や説明力が求められます。

そのため、コミュニケーションに苦を感じず広い視野を持っている人には中小企業診断士の資格は向いていると言えるでしょう。

中小企業診断士の需要や将来性まとめ

本記事では中小企業診断士がやめとけと言われる理由とその将来性について解説しました。

中小企業診断士は独占業務がなかったり勉強が大変だったりと、注意するべき点がいくつかありますが、将来AIに仕事が奪われる可能性も低く、資格を目指すことについては全く問題ありません。

将来的に独立を視野に入れている人や経営に携わりたい方は、中小企業診断士の勉強に取り組んでみるのはいかがでしょうか。