司法試験予備試験を独学で突破する方法は?参考書だけで合格は無理ゲーなのか

更新

司法試験予備試験の合格は法曹への扉を開く重要な一歩ですが、その試験難易度は極めて高く、法律に関する非常に広範な知識と深い理解が要求されます。

この記事では、そんな司法試験予備試験に独学で挑戦することはそもそも可能なのかについてや、独学でチャレンジする際の勉強法、おすすめ参考書まで詳しく紹介します。

人気講座ランキング

もっと見る>

もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!

- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

もっと見る>

もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座

このページにはプロモーションが含まれています

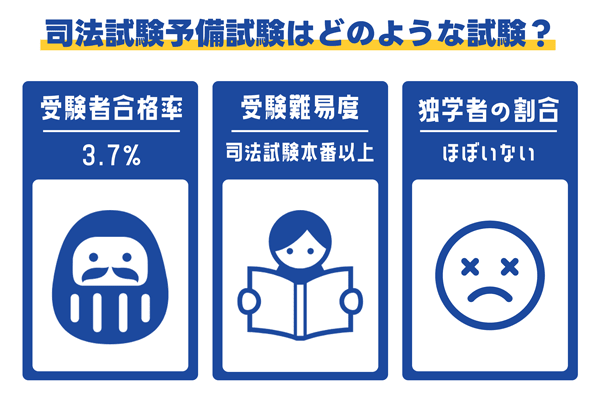

司法試験予備試験はどのような試験?

司法試験予備試験とは、司法試験の受験資格を得ることを目的とした試験です。

予備試験の最大の特徴は受験資格がないことで、法科大学院の卒業など、特別な資格を持っていなくても受験できます。つまり、高校生や高卒の人など、様々な背景を持つ人が法曹(弁護士、検察官、裁判官)を目指すことができます。

予備試験は、法曹界に多様な人材を登用することを目的として設けられた制度です。近年は予備試験合格者の司法試験合格率が上がるとともに、受験者数も増えています。

予備試験と司法試験は試験内容で重複する部分が多く、さらに予備試験の方が司法試験よりもかなり難易度が高いです。そのため予備試験に合格すれば司法試験の合格はもう目前となり、実際に予備試験合格者の9割以上が司法試験に合格しています。

なお、予備試験に合格しても、司法試験の受験資格は合格した翌年から5年間しか有効ではありません。そのため実質司法試験に挑戦する回数に限りがある点については留意しておきましょう。

予備試験には独学でも合格可能?

まず予備試験は、倍率が非常に高いことを念頭に置く必要があります。

令和6年の予備試験では、出願者が12,569人なのに対し合格者は449人で、倍率は約28倍、合格率は3.57%でした。

さらに言えば出題される試験範囲も膨大かつ難解なので、そもそも出願するレベルに到達するのが難しいという課題があります。

このように予備試験はあらゆる国家試験の中でも特出して合格するのが難しい試験となっています。独学で合格することが不可能ではないにせよ、その難易度は極めて高く、実際に独学で合格を果たした人は極少数で、例外的なケースです。

予備試験に合格している人は、予備校や通信講座、法科大学院を利用した方が大半です。膨大な試験範囲をマスターするためには、プロ講師の指導がほぼ不可欠だからです。それを受けることができない独学での受験は、本当に厳しい戦いになるでしょう。

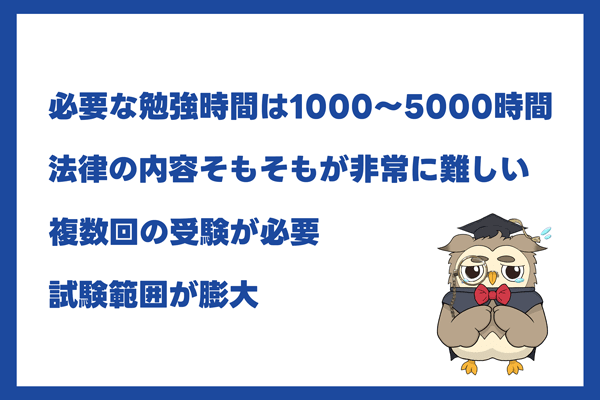

予備試験が難しい理由

試験範囲が膨大

予備試験の範囲は非常に広く、短答試験では8つの科目(憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法、一般教養)を受験しなければなりません。それに加え論文試験では、選択科目と実務基礎科目もカバーしなければなりません。

これは、受験生に対して法律の各分野にわたる広範な知識と理解を求めるものであり、独学でこれらの範囲をマスターすることは膨大な時間と努力を要することになります。

司法試験の短答試験は刑法、民法、憲法の3つのみのことからも、予備試験の難易度の高さが伺えます。

複数回の受験が必要

予備試験の合格には、短答式、論文式、口述試験の3つの異なる形式の試験にすべて合格する必要があります。

各試験では異なる能力を試され、受験生にとっては多角的な準備が必要となっています。試験は7月、9月、11月に実施され、合格者だけが次の段階の試験に進むことができます。

そのため一つ一つの試験をクリアしていく必要があり、長期間にわたる継続的な勉強と体系的な準備が求められます。

法律の内容そもそもが非常に難しい

予備試験の難易度をさらに高めているのが、法律の内容そのものの難解さです。大学受験のように単純な知識の記憶だけでなく、法律試験では論理的な思考や緻密な理解が必要とされています。

予備試験は法律の各条文を正確に理解し、具体的な事例に適用する能力を試すものですので、独学でこれらのスキルを身につけるには正直無理があると言えるでしょう。

必要な勉強時間は1000〜5000時間

予備試験合格に向けては、初学者の場合1000〜5000時間の学習が必要とされています。つまり、極めて早くても1年、通常は2年から5年の勉強期間を意味しており、この長期間にわたる努力を独力で維持することは極めて困難です。

特に社会人が勉強する場合、限られた時間の中で効率的に学習を進める必要があります。独学での学習は、途中で行き詰まりを感じやすく、特に法律科目の理解において大きな壁にぶつかることが多いのです。

このような状況でも予備校や通信講座を利用して講師のサポートを受けることができれば、つまずきを解消して知識の理解を深めることができます。

不合格の場合に追加でもう一年間勉強を続けるという時間的なリスクを考えると、独学よりも予備校や通信講座での指導を受ける方が、正直なところ圧倒的に賢明と言えるでしょう。

人気講座ランキング

もっと見る>

もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!

- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

もっと見る>

もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座

独学で合格するために気をつけるポイント

独学で予備試験に合格するには、綿密な戦略が必要です。決して容易な道ではないものの、適切な計画と方法があれば、成功の可能性を少しは高められるはずです。

予備校出身者に情報量で負けない

独学では情報収集力がカギを握ります。予備校が提供する最新情報や試験技法、法改正対応を自力で手に入れる必要があるからです。インターネットや書籍、セミナーを活用し、できる限り予備校並み以上の情報を集めることが合格に繋がります。

また、法律改正に関しても、最新の情報を常に追いかけて出題傾向の変化に対応する準備をしておく必要があります。

過去問を十分に研究する

過去問題の研究は、予備試験合格のために不可欠です。過去の問題を分析することで、出題傾向を把握し、どのような問題がどのように問われるかを理解することができます。傾向把握を通じ出題予測に役立て、試験対策力を高めることができます。

繰り返し解くことで実践力も身につけ、試験当日の冷静な対応につながります。過去問の徹底的な分析と練習が成功への近道だと言えるでしょう。

合格者の追体験ができているか

独学には合格者の追体験が大いに参考になります。身近な合格者がいれば直接アドバイスをもらいましょう。いなければオンライン上の情報を活用し、効率的学習法や試験対策のヒントを得ることができるでしょう。これらが独学のモチベーション維持にもつながります。

ただし、独学で予備試験に合格する人は年に数人いるかいないかだと思われるので、嘘の情報や詐欺には十分に注意しましょう。

予備試験に独学で合格するための勉強法

ここでは予備試験に独学で勉強する際の手順を見ていきましょう。

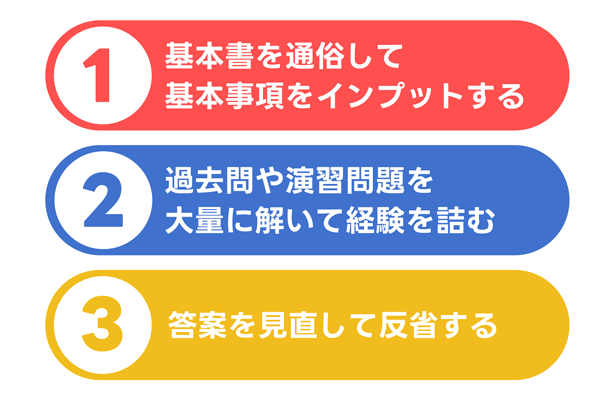

手順1 基本書を通俗して基本事項をインプットする

独学の最初のステップは、各科目の基本書を読み通し、法律の基本的な事項を理解することから始まります。

この段階では、法律の枠組みと基礎知識をしっかりと把握することが重要です。基本書は内容が高度で難解な場合が多いため、細部にこだわりすぎず、全体の概要を理解することに焦点を当てるべきです。基礎を固めることで、その後の学習が効率的に進むようになります。

手順2 過去問や演習問題を大量に解いて経験を詰む

基本書の学習が一定程度進んだら、次に過去問や演習問題を解くことによって、実践的な経験を積むことが重要です。

過去問を解くことで、実際の試験での問題解決能力を高めることができます。また、同じ問題を何度も解くことで、知識の定着を図り、解答スキルを向上させることができます。この行程は、試験の形式や問題の傾向に慣れることにもつながります。

手順3 答案を見直して反省する

答案を書き終えた後は、必ず自分の答案を見直し、模範解答と比較して反省することが大切です。自己の答案を客観的に評価し、不足していた点や誤りを明確にし、次回の学習に生かしましょう。

もし可能であれば、第三者に答案を添削してもらい、客観的なフィードバックを得ることも有効です。これにより、自己の弱点を明らかにし、改善点を具体的に把握することが可能になります。

独学での勉強におすすめのテキスト

独学で予備試験や司法試験に挑む際、適切なテキストの選択は非常に重要です。

大学教授が研究の集大成として記した基本書は、専門分野のことが詳しく記載されているためおすすめです。しかし、これらの基本書は内容が専門的であり、予備試験・司法試験予備試験向けに書かれているわけではないため、初学者には取り組みにくいことが多いです。

事前の知識を考慮して参考書を選ぶ

テキスト選びでは、自分の事前知識や学習背景を十分に考慮することが重要です。法律に関する基礎知識がある場合や他の法律系資格を取得している場合は、少し難易度の高いテキストや自分の好みのレイアウトを持つテキストを選択しましょう。

しかし、初学者の場合は、専門用語の理解や論証の構築が難しくなる恐れがあるため、無理をせずに分かりやすく説明されているテキストを選ぶべきです。初学者向けのテキストでは、基本的な概念から丁寧に説明されており、学習の基盤を固めるのに適しています。

改正法に対応している改訂版がおすすめ

法律は定期的に改正されるため、テキスト選びでは最新の法改正に対応した改訂版を選ぶことが大切です。

特に最近では民法の大規模な改正がありましたので、2020年以降の試験に対応した最新のテキストを選びましょう。また、過去問演習や問題集を選ぶ際も、最新の改正法に対応しているかを確認することで、試験対策をより正確に行うことができます。

シリーズで出ているテキストで学ぶ

同じシリーズのテキストを使用することは、一貫性のある学習を実現する上で有効です。異なるテキスト間で説明が異なると、理解していたはずの概念について混乱を招く可能性があります。

同じシリーズであれば、用語の定義や解説のスタイルが統一されているため、混乱を避けながら効率的に学習を進めることが可能です。また、1つのテキストで分野をカバーすることで、知識の漏れや重複を防ぐことができます。

C-Bookの「PROVIDENCEシリーズ」がおすすめ

「法科大学院・司法試験共通C-Bookシリーズ」、特に「PROVIDENCEシリーズ」は、予備試験対策においておすすめのテキストです。

このシリーズは、憲法、民法、刑法など、司法試験および法科大学院で求められる全ての科目を網羅しています。各巻は、基本理論から最新の実務までをカバーし、豊富な事例と詳細な解説で理解を深めることができます。

また、実際の試験での思考力や応用力を養う演習問題も豊富に含まれており、理論だけでなく実践的なスキルの習得にも役立ちます。

スマホアプリでも学習できる

現代の学習環境では、スマホアプリを利用した学習が非常に便利です。

予備試験対策のためのアプリは、通勤中や隙間時間に手軽に学習を進めることができるため、忙しい受験生におすすめです。

資格スクエアなどからリリースされているアプリは、短答問題や論文試験の練習に最適であり、重い参考書を持ち歩く必要がなくなります。最新の法改正に対応した内容や、判例六法を確認できるアプリなど、様々なニーズに応えるアプリがありますので、積極的に活用しましょう。

予備試験に独学で挑戦するメリット

予備試験に独学でチャレンジするのはおすすめできませんが、独学にはメリットも存在します。

コストを抑えられる

独学の最大のメリットは、何と言っても費用の節約です。

予備校や通信講座、さらには法科大学院への進学には高額な費用がかかりますが、独学では必要なテキストや参考書、受験料、模擬試験の費用のみで済みます。

予備校や通信講座の受講料や法科大学院の入学料・授業料と比べると、あまり費用がかからないことが独学のメリットです。

生活スタイルに合わせて勉強できる

独学では、自分の生活スタイルやスケジュールに合わせて学習計画を立てることも魅力の1つです。

仕事や家庭の事情などで忙しい人でも、空いた時間を利用して効率的に勉強することが可能です。また、自分の弱点を重点的に学習するなど、個々のニーズに合わせたカスタマイズされた学習プランを作成することができるため、より効果的に知識を吸収することができます。

すぐに始められる上にテキストが自由に選べる

独学では、予備校の入学手続きやオリエンテーションなどの手間が省け、資料が揃えばすぐに学習を開始することができます。

また、自分に最適なテキストや学習方法を自由に選択できるため、理論上は学習効率を最大化することが可能です。自分の理解度や興味に合った資料を都度適切に選ぶことができれば、効果的に学習を進めることができます。

予備試験に独学で挑戦するデメリット

ここまで見てきたように、予備試験に独学で挑戦するのはデメリットの方が圧倒的に多いです。

モチベーションを保ちにくい

独学の場合は、一緒に合格を目指すライバルの存在が感じられにくいため、モチベーションや学習ペースの維持が難しいです。

一般に司法試験予備試験合格には1000~5000時間以上の勉強が必要とされており、3年~5年以上のという長い時間がかかります。

また、法律の勉強をしたことが無い場合は特に、独学では簡単には理解できない分野が多々あり、これらの範囲を勉強する際に挫折してしまう危険があります。

添削を頼める相手がいない

独学では、自分の学習成果を客観的に評価してくれる相手がいないため、学習の進捗や理解度を正確に把握することが難しくなります。

特に論文式試験の対策では、自分の書いた答案を客観的に評価し、フィードバックをもらうことが重要ですが、独学ではこのプロセスを十分に行うことが難しいです。

また、自分でスケジュールを立てると、試験までに必要な範囲を全てカバーできなかったり、実現不可能な詰め込み勉強計画で勉強をしていたりすることがあります。また、論文の添削指導が受けられず試験本番で評価される論文の書き方を知らないまま闇雲に論文演習をしていたりと、試験を受ける前から絶望的な状況ということが少なくありません。

口述試験対策が極めて困難

予備試験には口述試験が含まれており、この部分の対策は独学では特に難しいとされています。

面接官との直接対話を通じて実施されるこの試験は、プレッシャーが大きく、独学では適切な対策や練習を行うのが難しいため、多くの受験生が苦労します。

独学と予備校・通信講座はどっちがおすすめか

独学での予備試験準備は、極めて困難な道であり、成功例は非常に少ないと言わざるを得ません。

予備試験の難易度、広範囲にわたる試験範囲、さらには受験回数の制限などを考慮すると、ほとんどの受験生にとって予備校や通信講座を利用した方が効率的であると言えます。

独学は一見、費用を節約できるように思えますが、長期間にわたる準備過程での効率の悪さや、間違った方向での学習を続けるリスクを考えると、時間とお金の無駄になる可能性が高いです。したがって、独学よりも予備校や通信講座の利用をおすすめします。

特にオンラインで学べる通信講座は近年指導面、学習機能面の両方から大きな発展を遂げており大変おすすめとなっています。

通信講座の中でも、2023年度試験で641名もの司法試験合格者を輩出し、2024年度現在で合格者の声を累計793名分掲載しているアガルートの司法試験・予備試験講座は特におすすめできます。

受講料の観点で見ると、アガルートは業界最大手の伊藤塾と比較して20~30万円ほどリーズナブルに受講することができ、経済的負担を抑えた上で学習をスタートさせることができます。

さらに、オンライン講座の特性を活かして隙間時間にも効率よく学習を進められるのはアガルートの大きな強みです。

アガルートの司法試験の合格者占有率は36%と、合格実績も極めて優れているので、予備試験合格を目指している方はぜひこの機会にアガルートの講座をチェックしてみてはいかがでしょうか。

独学での勉強に挫折しない方法

長期のスケジュールを計画的に組む

予備試験の合格には長期間の準備が必要です。短期間での合格を目指すのは非現実的なため、最低でも1年、通常は2年から4年の計画を立てることが必要です。

この計画には、学習の進捗を定期的に確認し、必要に応じて調整する柔軟性も含めるべきです。モチベーションの維持にも配慮し、達成可能な目標を設定しましょう。

過去問は10年分を目安にする

いざ問題を解いてみると、自分の知識に抜けがあったり、解釈が間違っていたということは往々にしてあります。過去問は内容・レベルともに最良な練習材料なので、過去問演習に時間をかけることができるかが合否を分けると言え、学習初期では論文問題のナンバーリングなどを含めて学んでいくことになります。

そこで、過去10年から15年分の問題を解くことは、予備試験の準備において必須です。過去問を通じて試験の傾向や問題形式に慣れ、自分の弱点を特定し、次回以降の点数の向上を目指しましょう。間違えた問題は特に重点的に復習し、同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。

基礎知識を入れてから演習をする

学習を始めるにあたり、まずは基本テキストや予備校本で基礎知識のインプットを行うことが大切です。

理解が進んだら、次に進むことで知識の層を深めていきます。この過程では、一つのテキストを完全に理解するまで何度も読み返し、その後に演習問題に進むことが効果的です。

テキストは何度も繰り返し読む

基本テキストを初めて読む段階では、分からないところが出てきてもあまり気にせず読み進めましょう。基本テキストを繰り返し読むことで、最初は理解できなかった内容も徐々に理解できるようになります。

読み進める中で全体の構造を把握し、細部の知識も徐々に定着させていきます。また、テキストの学習と並行して短答問題や演習問題に取り組むことで、学んだ知識を実践的に確かめることができます。

独学で司法試験予備試験に合格できる人の特徴

1人でもモチベーションを保てる人

1人でも学習モチベーションを保ち続けられる人は、特に独学での勉強に向いていると言えます。このタイプの人は、自分自身の目標に向かって淡々と学習を進められます。

独学の最大の課題は、やはり継続することですが、モチベーションを保つ能力が高い人は、これを一貫して行えるため、合格までの道のりをしっかりと進むことができると言えます。

このような人は、学習計画を立て、それを着実に実行する力や、自分の進捗を客観的に把握し、改善が必要な箇所を冷静に見つけ出して修正する柔軟さを兼ね備えています。

その結果、自分1人で学習していても合格に近づいていくことができると言えます。

体調管理をしっかりできる人

司法試験の予備試験に合格するためには1,000~5,000時間の勉強が必要です。長期間の勉強が必要になってくるため、効率良く勉強し続けるには体調管理がかなり重要になってきます。

一度体調が悪化してしまうと数日間勉強が手につかない状態になってしまい、その期間勉強できなかった分後々の学習負担が増えてしまいます。また、試験当日に体調が悪かったら、折角勉強してきたにもかかわらずベストパフォーマンスが出せません。

睡眠や食事などは犠牲にせず、毎日元気に勉強に励めるよう気を配りましょう。また、予備試験対策ばかりしていると体がなまってしまうので、ジム通いやジョギングなど運動を適度に取り入れるようにしましょう。

知り合いに司法試験合格者がいる人

周囲に、司法試験や予備試験に合格した経験を持つ人がいることは、独学による司法試験合格に非常に有益です。

独学のデメリットでも触れたように、独学の学習で困難なのは、添削指導や口述試験対策といった部分です。そのため、知り合いに合格者がおり、こうした客観的な指導を手伝ってくれるのであれば、通信講座や予備校に頼ることなく合格を目指せると言えます。

司法試験予備試験を独学で突破する方法まとめ

この記事では司法試験予備試験を独学で勉強する方法をご紹介しました。

正直、予備試験に独学で合格する人は極々少数なため、公に推奨できるものではありません。

それでもやはり独学でチャレンジされるという方は、本記事の内容を参考にしつつ一歩一歩粘り強く学習を進めていきましょう。