一級建築士合格に必要な勉強時間は?独学の学習スケジュールや勉強法まで徹底解説

更新

建築の専門家になるための一級建築士試験は、高度な知識と技術が求められる難関な試験で、合格するには相当の時間と労力を費やす必要があります。

しかし、効率的な学習スケジュールと適切な勉強法を身につけることで、独学でも合格することができます。

ここでは一級建築士試験に向けた最適な勉強法をご紹介します。

人気講座ランキング

もっと見る>

もっと見る>- 働きながらでも学びやすい大人気スマホ講座

- 手厚いサポートで合格まで講師が伴走

- 合格実績は随一だが極めて高額

このページにはプロモーションが含まれています

一級建築士試験の勉強時間は?

一級建築士試験は、試験範囲の広さと合格率の低さから、非常に難しい試験であり、乗り越えるためには、十分な学習時間が必要不可欠です。

多くの受験生は、仕事と並行して勉強を進めていくため、限られた時間の中で効率的かつ着実に学ぶ必要があり、一般的には、1日3〜4時間の勉強を1年間、合計で1000〜1500時間程度の学習時間が求められています。

しかし、必要な学習時間は個人の経験や基礎知識、学習スタイルによって大きく異なります。建築関連の職に従事している人や二級建築士の資格を持つ人は、経験を活かせば学習時間を短縮できる可能性があります。

合格までに何年かかる?

資格取得の学習時間が一般的に1000〜1500時間ほどかかるため、1日3時間勉強を毎日継続したとしても、期間としては少なくとも1年はかかる計算となります。

実際、合格者の多くが半年〜2年未満の勉強期間を要しており、長期戦を覚悟する必要があります。そのため、計画的な学習スタイルと、モチベーションを持続させることが重要です。

つまり、一級建築士試験に合格するには、約1000時間以上の学習時間、計画性のある学習方法、そして持続可能なモチベーションが欠かせません。これらを踏まえて、自分に合った学習スケジュールを立て、試験に挑みましょう。

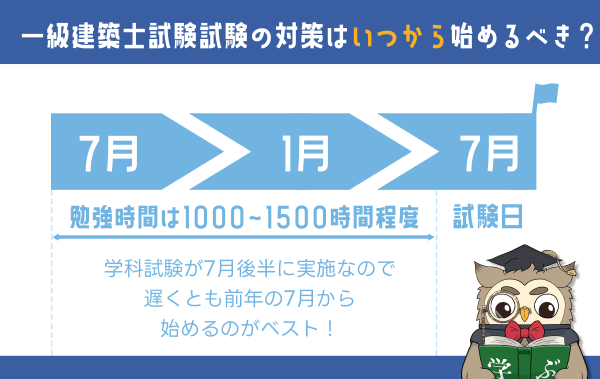

一級建築士試験対策はいつから始めるべきか

一級建築士試験は例年10月の第二日曜日に実施されるため、試験日から逆算しても、6〜12ヶ月前からの学習が理想的とされています。つまり、試験の前年の10月、遅くとも試験の年の4月ごろまでには勉強を開始させておく必要があります。

ただし、個人の学習スタイルや理解度、休暇などの義務を考慮し、最適なスタート日を設定することが大切です。時間と労力を惜しまず準備すれば、一級建築士の資格取得は十分に可能です。

一級建築士試験の独学の勉強法

一級建築士試験は合格率が10%前後と非常に難しい試験として知られています。そのため、独学で合格を目指すのは大変な道のりとなります。しかし費用をかけずに資格を取りたい人にとっては、効果的な独学での勉強方法と時間管理が合格への大切な鍵となります。

試験は学科と製図の2部門から構成されています。

学科試験は計画・環境設備、法規、構造・施工の3科目があり、試験時間は2時間から2時間45分と決められています。製図試験は7月下旬に課題が発表され、10月の第2日曜日に6時間30分で行われます。

ここでは独学での学科試験と製図試験それぞれの効果的な勉強法を紹介していきます。

学科試験勉強法

まずは学習スケジュールを立てる

一級建築士試験の学科試験に向けて効率的に学習を進めるためには、まず試験日から逆算して具体的な学習スケジュールを立てることが重要です。試験日を基準に自分のペースと苦手分野を考慮しながら各科目の学習範囲の時間配分を決めましょう。

そして学習の進捗状況に応じて柔軟にスケジュールを調整していくことが大切です。試験日までに計画的に学習を進めることで確実に一級建築士試験に合格できるはずです。

同じ問題を繰り返し解いて復習する

一級建築士試験に合格するためには単に問題を解くだけでは十分ではありません。各問題には多角的な視点と幅広い知識が必要とされるため、一度解いただけでは完全に理解することは難しいのです。そこで「同じ問題を繰り返し解く」という勉強方法が効果的です。

問題集や過去問を単に解くのではなく、同じ問題に何度も取り組むことで知識を確実に定着させることができます。

法令集は適切に使えるように

一級建築士試験の学科試験において、法令集の活用は非常に重要なポイントとなります。

法規科目では建築基準法などの関連法令に関する出題があり、その答えを法令集から探し出す力が問われます。法令集の持ち込みは許可されていますが法令の内容は多岐にわたり複雑です。特に建築基準法は具体例に対する細かい規定があり、法令集のどこを参照すべきかを正確に把握しないと時間内に答えを見つけられない可能性があります。

そのため、合格を目指すには法令集の構成を熟知し、必要な情報がどこにあるかをしっかりと理解することが大切です。初めは法令集に馴染めないかもしれませんが、繰り返し使い慣れることで次第にスムーズに活用できるようになります。

時間はかかりますが、建築士試験の学科試験対策において法令集の適切な活用方法を身につけることは必須の課題といえるのです。

製図試験対策

課題文の重要度を判断する

製図試験に合格するためには課題文の適切な読み取りが極めて重要です。課題文を丁寧に読むことでその中に隠された要点やパターンを捉えることができます。

重要な情報と不要な情報を見分ける力が身につけば設計に直結するスケッチを描く際、どの部分を採用しどの部分を排除するかを的確に判断できるようになります。課題文の重要性を理解し優先順位を付けられなければ、試験に合格するのは非常に困難だと言えるでしょう。

合格には課題文から重要情報を見抜きそれをうまくスケッチに反映する力が必要不可欠です。そのため、課題文の読解力を高めるために繰り返し練習することが肝心です。

製図を速くする

製図試験は6時間半と時間は長いものの、筆記やエスキス、要点記述などにも時間を割く必要があり実際に製図に費やせる時間は3時間程度に制限されてしまいます。

そのため限られた時間内で作業を仕上げるスピードが重要となります。製図3時間、エスキス2時間、要点記述1時間、見直し30分と時間配分を提案しているテキストもあります。多くの予備校でも筆記試験後から製図試験まで少なくとも30枚の製図練習を行うことを推奨しています。

つまり、3時間以内に製図を完成させるスピード感を持って継続的に練習を重ねることが合格へのポイントになります。

製図の添削をしてもらう

製図試験に合格するには一人で練習を重ねるだけでは不十分な場合があります。自身の描き方や要点が間違っていると時間を無駄にしてしまう上に、独学は自己採点が難しく、間違いに気づかないまま繰り返してしまう危険性があるからです。

そこで、合格への近道としては専門家による製図の添削を受けることが挙げられます。添削サービスを活用すれば自身の課題を的確に把握でき、正しい技術を学ぶことができます。ミスを修正しながら理想的な製図スキルを身につけ、試験で求められているポイントを理解することが合格への鍵となるでしょう。

プランニング力をつける

一級建築士試験の製図試験では、プランニング力、つまり設計計画力が非常に重要です。建物の各機能ごとの部門配置、操作性を考慮したゾーニング、必要な部屋のグループ分け、適切な階の選定などは、すべてプランニング力の範疇に含まれます。これらは建築設計において効率性と快適性を確保するための極めて重要な過程です。

理想的なプランニングはその建物の利便性、機能性、美しさを両立させる鍵となりますがそれらをバランス良く構築することは容易ではありません。しかし、プランニングの手順を深く理解し繰り返し経験を積むことで直感力を養うことができます。

プランニング力を身につけるにはまず理論を学び、さまざまな事例から成功例と失敗例を理解することが重要です。さらに多くの製図実践を通じて自分なりのプランニング法則を見つけ出すことができるでしょう。製図試験では理論だけでなくその応用力も問われるため、効果的なプランニング力の養成は一級建築士試験の製図試験対策に欠かせません。

人気講座ランキング

もっと見る>

もっと見る>- 働きながらでも学びやすい大人気スマホ講座

- 手厚いサポートで合格まで講師が伴走

- 合格実績は随一だが極めて高額

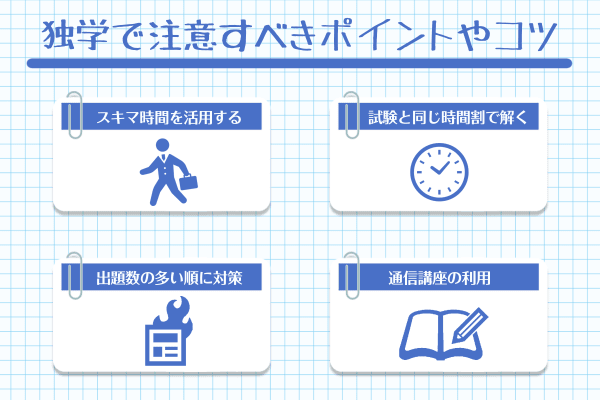

一級建築士試験の独学勉強で注意すべきポイントやコツ

スキマ時間を活用する

一級建築士試験の独学勉強ではスキマ時間を上手に活用することが大切です。通勤中や待ち時間など、スマホさえあればすぐに学習を始められるため、映像を用いた学習は効果的です。

モチベーションが低い時でも無理せず気軽に取り組めるのが動画学習の魅力です。また、準備時間を省くことで限られた時間を最大限活用できます。こうしたスキマ時間の活用により総合的な学習時間を大幅に増やすことができるのです。

継続は試験合格への必須条件ですので時間を無駄にせず効率よく学習を重ねていきましょう。

試験と同じ時間割で解いてみる

独学で建築士試験に挑む場合は問題演習を繰り返し行い、本番と同様の時間配分で問題演習に取り組むことが重要です。

実際に本番の時間割通りに問題を解くシミュレーションを行うことで、自分の体力管理や時間配分、思考法や解答の進め方などを実践的に試すことができます。

このような練習を通じて自分の現状の弱点や課題を明確に把握できます。たとえ一回目で時間内に全問題を解き終えられなくても焦る必要はありません。その結果から課題を洗い出し、対策を立てるチャンスが得られるのです。単に問題を解くだけでなく自分の現状を知り改善する機会ととらえることで試験合格への道筋をより明確に描くことができるでしょう。

出題数の多い順に対策をする

独学での一級建築士試験勉強では出題数の多い分野から優先的に学習することが重要です。

試験問題の分布を見ると、法規と構造の出題数が最も多くなっています。そのため、これら2つの分野を中心に集中的に学習を進めることで効率的に対策を立てられます。法規と構造は建築士として必須の基礎知識でありこれらを深く理解することで他の分野の理解も深まります。

したがって限られた時間と労力を最大限活用するためには出題数の多い法規と構造を中心に学習を進めその上で他の分野の知識を身につけていく勉強法が最適といえます。

通信講座の利用

一級建築士試験は非常に難しく、独学での対策は困難です。そこで通信講座を活用することも効果的です。オンライン通信講座には試験に関する詳細な解説や理解を深める教材が豊富にあり、自分のペースで効率的に合格を目指すことができます。

場所を選ばず好きな時間に学習できるので忙しい毎日の合間を有効活用して継続的に学習が可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟に学習時間を確保できるため、多忙な初学者でも無理なく続けられます。

学習スケジュールの例

以下は一級建築士を目指す場合の一例です。

1年間で1200時間、1か月あたり約100時間を目安に、月初に全体の目標と内容を確認し、日々の計画を立てます。

また、週ごとに25時間程度を目安に内容の確認と計画の見直しを行い、適切に進捗しているか評価し、目標に向けて絶えず評価と調整を行う効率的な学習スケジュールを立てていきます。

それでは実際に月別・週別のスケジュールについて見ていきましょう。

月別スケジュール

月別スケジュールは1か月全体を俯瞰することで、目標に対する進捗状況を明確に把握でき、関連する作業を体系立ててこなすことができます。

月別スケジュールの大きな利点は柔軟性にあります。勉強を進めていく中では計画通りに進まないこともありますが、問題があっても柔軟に計画を見直し、適応させる力が求められます。

1か月というスパンは計画を立てるのに適したスケール感があります。

1日単位では短期的な視点しかなく、1年単位では長期的過ぎて具体性に欠けます。月別なら短期と長期のバランスがとれ全体像を失わずに着実に一歩ずつ進めることができるのです。

以下は月別スケジュールの例です。

期間 | 勉強内容 | 時間配分 |

第1~3ヶ月目 | 基礎知識の習得 ・建築計画、環境工学、建築法規 | 建築計画10時間、環境工学10時間、建築法規5時間 |

第4~6ヶ月目 | 設計製図の基礎 ・設計理論、製図の基礎 | 設計理論15時間、製図の基礎10時間 |

第7~9ヶ月目 | 応用問題と過去問演習 ・過去問演習、応用設計 | 過去問演習15時間、応用設計10時間 |

第10~12ヶ月目 | 総仕上げと模擬試験 ・模擬試験、弱点補強 | 模擬試験15時間、弱点補強10時間 |

週別スケジュール

学習目標を確実に達成するためには時間を上手に管理することが重要です。週ごとに学習スケジュールを作成すれば、効率的に学習できるようになります。

一週間を通して学習内容をバランス良く分散させることで着実に力をつけていくことができます。また、スケジュールに沿って学習を進めることで、自分の達成度を確認しながら計画を適宜調整することも可能になります。

以下は週別スケジュールの例です。

期間 | 曜日/勉強時間 | 勉強内容 |

第1~3ヶ月目 | 月曜日~金曜日/2時間 土曜日/5時間 日曜日/休養日 | 月・水・金: 建築計画 火・木: 環境工学 土:建築法規 |

第4~6ヶ月目 | 月曜日~金曜日/2時間 土曜日/5時間 日曜日/休養日 | 月・水・金: 建築計画 火・木: 製図の基礎 土:設計理論 |

第7~9ヶ月目 | 月曜日~金曜日/2時間 土曜日/5時間 日曜日/休養日 | 月・水・金: 過去問演習 火・木: 応用設計 土:過去問演習 |

第10~12ヶ月目 | 月曜日~金曜日/2時間 土曜日/5時間 日曜日/休養日 | 月・水・金: 模擬試験 火・木: 弱点補強 土:模擬試験 |

一級建築士の学科試験の科目別勉強法

「計画」は視覚的な情報を取り込む

建築士の試験科目である「計画」は広範囲かつ固有の難しさがあり、多くの受験生にとって難題となっています。出題範囲が広く様々な建築情報が必要とされ、細部にまで及ぶ具体的なシーンや建築物の詳細を記憶・理解する必要があるため、受験生が直面する課題は多岐にわたります。

しかし、視覚的な学習法の活用がこの試験に対処できる一つの方法となります。

近年、「建築事例」からの出題が増えており、暗記が苦手な受験生には不利な場面ともなりかねません。そこでテキストや過去問だけでなく実際の建築物の写真をインターネットで検索し、視覚的に情報を吸収することをおすすめします。

さらに時間的余裕があれば自分のお気に入りの建物を見つけ、その建造様式を楽しみながら学習するのも効果的です。このように視覚的な学習法を活用すれば、「計画」に対する苦手意識を払拭でき、楽しみながら効率的に学習を進めることができるでしょう。

「環境・設備」は範囲が狭め

一級建築士の学科試験では「環境・設備」の分野は比較的狭い範囲を扱うため、しっかりと学習すれば得点を取りやすいでしょう。この分野は、「環境工学」と「建築設備」の2つの領域から成り立っています。

環境工学では光、熱、空気などの項目を中心に学びます。出題形式は主に文章問題ですが計算問題も稀にあります。出題内容は年度によって変わりますが、過去問題を確認し確実な理解をすることが求められます。

一方、建築設備では空調、給排水衛生、電気設備など、日常生活に直結した設備の知識を深めることが重視されます。これらの設備には複雑な仕組みがありそれぞれの長所と短所を把握することが大切です。実生活だけでは理解しきれない部分も多いため丁寧な知識の整理と記憶が試験対策として有効です。

「法規」は法令集の構成を覚える

建築士試験の学科試験において、「法規」は重要な科目の一つとなります。この科目では建築基準法やその他の関連法令が出題され、法令集を参照しながら解答する形式の問題が出題されます。法令集が手元にあれば簡単に解けるように思えますが上述した通り、実際には法令集の活用法を理解し使いこなせるようになることが大切です。

特に建築基準法は非常に複雑で法令集を持っているだけでは規定されている内容がどこにあるのかを把握することは難しいのです。そのため法令集の構成を理解し問題に応じて適切な箇所を探し出す力が重要となります。

初めは法令を扱うことの難しさから避けたくなるかもしれません。しかし繰り返し練習することで徐々に法令集の使い方に慣れ、解答スピードと得点力が向上することを実感できるはずです。丁寧な練習と理解が必要ですが、その結果として確実な点数源となる「法規」を制覇することができるでしょう。

「構造」はとにかく過去問を解く

一級建築士試験の「構造」分野は少し複雑ですが適切な学習方法によって合格への道は開けます。「一般構造・材料」と「構造力学」が主な学習項目でこれらの理解度が合否を大きく左右します。

「一般構造・材料」では、実際の建築物に使われている具体的な材料や技術の理解が求められます。反復学習を重ねて知識を蓄積することが重要です。

一方、「構造力学」は建築物の力学的な解析を数式で行う分野です。計算が苦手な人には難しく感じられるかもしれません。しかし解法のパターンを覚えることで新しい問題にも対応できるようになります。

最も効果的な学習方法は過去問題を繰り返し解くことです。試行錯誤を重ねながら解法を身につけていけば、理解が難しい項目でも見通しをもって学習できるでしょう。

「施工」は画をイメージして覚える

施工分野は非常に広範囲にわたり、施工計画や現場管理、地業、建築工事、改修工事、契約などさまざまな領域が含まれます。これらすべてについて詳細な知識が求められるため各工法の特性や手順をしっかりと理解し覚える必要があります。

初めは学習範囲が広すぎて手付かずになるかもしれません。特に現場経験が豊富な方でも、試験で出題される全ての工法に触れているわけではありません。そのため細かい詳細から学習を始めると全体像が見えなくなり、進捗が遅れる可能性があります。

そういった場合は、まず工事全体の大まかな流れを把握することから始めることをおすすめします。試験に必要な知識を得ることができ、具体的なイメージを持ちながら学習を深めることが可能になります。また、インターネット上には図解や画像が多数掲載されているため、分かりにくい部分や詳細についてはそれらを活用するのが良いでしょう。

施工分野では数値を記憶する必要があるため表を作成して学習状況を整理するのが有効です。さらに過去問の出題パターンには一定の傾向があり、同じような問題が繰り返し出題されています。この傾向を理解しながらじっくりと時間をかけて準備することで、確実に得点力を高めることができるでしょう。

人気講座ランキング

もっと見る>

もっと見る>- 働きながらでも学びやすい大人気スマホ講座

- 手厚いサポートで合格まで講師が伴走

- 合格実績は随一だが極めて高額

一級建築士試験の難易度や合格点、合格率

合格率は10%前後

一級建築士試験は極めて難関で2023年度には総合合格率はわずか9.9%と非常に低いです。試験範囲が広範囲で、建築物の設計や施工に関する知識だけでなく法令、社会的配慮、環境問題への理解も求められることが合格率の低い原因でしょう。

さらに技術的知識に加え、設計力や創造力を問われる難易度の高い課題もあります。しかし、そうした難しさゆえに一級建築士の資格は大きな価値を持ち、一流の建築士として社会に貢献できるのです。

筆記試験は各科目に合格基準点がある

一級建築士試験の学科試験は5科目からなり、それぞれ独自の合格基準点が設けられています。これにより各科目の専門性が評価されるとともに、受験生の得意分野を活かした対策が可能となっています。

しかし全科目で高得点を得ることは容易ではなく学科試験の合格率は平均で約19.4%と高くはありません。合格を確実なものとするには各科目の理解を深め、基準点を超える実力を身につける必要があります。

製図試験はランク評価

一級建築士試験の製図試験は受験者の知識と技能がランク付けされ、ランクIに達した者のみが合格となります。合格率は比較的高めですが、学科試験とは異なる特異な知識と能力が必要とされます。国土交通省が定める最低基準を満たすためには、設計条件や要求図書を正確に理解し、適切に応用する技能が求められます。

ランク | 採点結果 |

I | 「知識及び技能」を有するもの |

II | 「知識及び技能」が不足しているもの |

III | 「知識及び技能」が著しく不足しているもの |

IV | 設計条件及び要求図書に対する重大な不適合に該当するもの |

学科試験免除制度がある

一級建築士試験は非常に難易度の高い試験です。まずは学科試験に合格しなければなりませんが、その後に設計製図試験を受けなければなりません。この試験の合格率は低く学科合格者の約40%程度にとどまります。

しかし、設計製図試験に不合格となった場合でもすぐに挫ける必要はありません。学科試験合格者には次の受験から4年間は学科試験が免除される制度があるためです。ただし、この制度には注意が必要です。免除期間を過ぎると再び学科試験から始めなければならず、5年以内に設計製図試験に合格しなければなりません。

一級建築士と二級建築士とで何が違う?

建築士を目指す人にとって、一級建築士と二級建築士の資格は重要です。しかし、それぞれに大きな違いがあります。資格の難易度や合格率、平均収入に差があり、一級建築士の方が収入が約200万円高いと言われています。

最も注目すべき違いは設計できる建築物の範囲です。二級建築士は一戸建て住宅の設計は可能ですが、より大きな建築物の設計には一級建築士の資格が必要となります。一級建築士なら日本国内のあらゆる建築物の設計が可能です。

建築士のキャリアは経験を重ねるごとに専門性が高まりますが、扱える建造物の大きさによって一級建築士と二級建築士の役割が変わってきます。大規模な建造物の設計プロジェクトに参加できるのは一級建築士の特権と言えるでしょう。

一級建築士は多くの現場で求められる

一級建築士の資格は幅広い分野で活躍できる可能性があります。

設計の範囲や規模に制限がないため、建築設計事務所、ゼネコン、建設会社、不動産会社、住宅メーカー、公共機関などで活躍の場があります。

さらに、住宅設備機器メーカーも就職先として考えられます。志望先が決まっていない場合は、キャリアにおける優先事項を明確にすることが重要です。

一級建築士の平均年収は?

建築物の設計や監督を担う一級建築士の報酬について、統計データによると、一級建築士の平均年収は703万円程度です。この金額は、現金給与の年間分と賞与や特別手当を合わせた額となっています。また、男女間での差も見られ、男性一級建築士の方が女性よりも平均して110万円ほど多くを稼いでいます。

高度な専門性と重要な役割を担う一級建築士にはそれなりの報酬が支払われているようです。一級建築士の収入水準はその職務に相応しい金額だと言えるでしょう。

一級建築士の試験はいつ?

令和6年度の一級建築士の試験日は学科試験が7/28(日)、設計製図試験が10/13(日)です。申し込みは令和6年4/1(月)午前10時~4/15(月)です。

合格者発表は学科試験が9/4(水)、設計製図試験が12/25(水)の予定です。

一級建築士の勉強時間のまとめ

この記事では一級建築士の勉強時間について紹介しました。

一級建築士試験に合格するには専門知識を身につけ問題解決力を磨くために平均的に1,500時間から2,000時間の学習が必要だと言われています。

そんな難易度の高い一級建築士ですが適切な勉強法と継続した勉強を意識すれば、資格取得は遠いものではなくなります。

みなさんもこの記事を活かして一級建築士取得を目指して見てください!

人気講座ランキング

もっと見る>

もっと見る>- 働きながらでも学びやすい大人気スマホ講座

- 手厚いサポートで合格まで講師が伴走

- 合格実績は随一だが極めて高額