市役所試験の難易度や倍率は?試験内容や科目・筆記試験対策も合わせて紹介

更新

市役所試験は受験者が多く難易度が高いため、合格には適切な準備と理解が必要です。

試験内容は、一般教養や専門知識に加え、論文や面接といった多岐にわたる評価項目で構成されています。

この記事では、市役所試験の難易度や倍率について深く掘り下げ、試験内容や科目の詳細、効果的な対策についても解説していきます。

このページにはプロモーションが含まれています

市役所試験の難易度や倍率は?

市役所の採用試験は大学入試や国家資格試験ほど難しくはありませんが、一定の知識と能力が求められます。試験の難易度は地域や職種によって異なり、大都市の試験は倍率が高くなる傾向があります。

しかし、近年は公務員人気の高まりから全体的に倍率が上昇しています。採用に合格するには市役所の求める知識や資質を理解し、しっかりと対策を立てることが大切です。

難易度は自治体による

公務員試験の難易度は自治体により大きく異なります。それは各自治体の採用枠や受験者数によって競争率が変わるためです。したがって、自分が受ける自治体の過去の採用状況を把握することが難易度を判断する上で重要になります。

また論文や面接など数値化しづらい要素も多く含まれるため、絶対的な難易度を一概に言うことはできません。この点も考慮する必要があります。

一般に市役所の公務員試験は国家公務員試験や地方公務員試験に比べると難易度は低めに設定されていますが、必ずしも簡単というわけではありません。実際、都道府県や町村に比べて市役所の試験の方が難しい傾向にあります。

これは市役所の採用人数が限られているためその数に対する希望者が多く、競争率が高くなっているからです。特に最近は地元志向が強まり、地元の市役所を目指す人が増えていることから難易度が上がっています。

市役所試験の倍率

都市 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

札幌市 | 8.0倍 | 7.2倍 | 5.1倍 | 6.0倍 | 3.9倍 | 4.3倍 | 3.5倍 |

仙台市 | 8.4倍 | 7.8倍 | 6.4倍 | 5.8倍 | 4.9倍 | 6.4倍 | 4.9倍 |

さいたま市(行政事務A) | 4.9倍 | 5.8倍 | 3.2倍 | 5.2倍 | 3.5倍 | 3.5倍 | 未公表 |

千葉市(行政A) | 5.4倍 | 5.7倍 | 4.7倍 | 4.8倍 | 3.6倍 | 5.9倍 | 3.8倍 |

横浜市 | 5.3倍 | 4.2倍 | 5.0倍 | 5.2倍 | 6.1倍 | 8.1倍 | 4.5倍 |

川崎市 | 6.2倍 | 4.9倍 | 4.3倍 | 3.3倍 | 5.9倍 | 4.1倍 | 4.2倍 |

相模原市 | 7.0倍 | 5.4倍 | 9.0倍 | 9.2倍 | 7.1倍 | 6.3倍 | 未公表 |

新潟市(行政A) | 6.7倍 | 9.4倍 | 13.5倍 | 13.6倍 | 5.1倍 | 3.8倍 | 未公表 |

静岡市(事務A) | 7.2倍 | 5.1倍 | 5.3倍 | 4.1倍 | 4.8倍 | 4.3倍 | 未公表 |

浜松市(行政A) | 4.9倍 | 3.2倍 | 2.9倍 | 4.2倍 | 3.0倍 | 未公表 | 未公表 |

名古屋市(行政A) | 8.1倍 | 6.4倍 | 5.0倍 | 4.4倍 | 4.8倍 | 10.1倍 | 未公表 |

京都市 | 6.8倍 | 6.7倍 | 5.4倍 | 4.3倍 | 3.6倍 | 3.4倍 | 3.5倍 |

大阪市(事務行政22-25) | 8.1倍 | 5.5倍 | 2.6倍 | 4.0倍 | 3.3倍 | 4.3倍 | 3.2倍 |

堺市 | 10.1倍 | 9.3倍 | 4.3倍 | 4.9倍 | 4.7倍 | 9.0倍 | 4.6倍 |

神戸市(総合事務) | ー | 4.5倍 | 4.8倍 | 5.2倍 | 10.5倍 | 5.0倍 | 未公表 |

岡山市 | 4.9倍 | 4.7倍 | 4.4倍 | 3.7倍 | 3.9倍 | 2.9倍 | 未公表 |

広島市 | 3.8倍 | 4.0倍 | 5.2倍 | 2.9倍 | 3.5倍 | 3.3倍 | 2.3倍 |

北九州市(行政総合) | 9.4倍 | 7.7倍 | 7.2倍 | ー | ー | ー | ー |

福岡市 | 18.6倍 | 8.1倍 | 6.7倍 | 9.3倍 | 8.3倍 | 7.9倍 | 未公表 |

熊本市 | 6.5倍 | 4.9倍 | 8.3倍 | 6.3倍 | 4.2倍 | 4.4倍 | 未公表 |

上記の表は全国の政令指定都市行政職大卒程度もしくは上級職の実質倍率です。

市役所の事務系試験では1次試験で約5倍、2次試験で約3倍の競争率が目安とされています。しかし、実際の倍率は市役所の人気度や他の公務員試験、民間企業への応募状況によって変動します。人気の高い市役所では倍率が上がる一方、人気が低い場合は倍率が下がる傾向にあります。ただし倍率が低くても合格には一定の水準が求められます。

一方、技術系の募集では試験全体を通して3~5倍の倍率が一般的です。しかし、募集内容によってばらつきがあり、大きく変動することもあるため、具体的な倍率を知るには個別の募集内容を確認する必要があります。

実際の倍率より受かりやすい?

市役所の試験の難易度や倍率を判断するには、単純な数字だけでなく、受験者の状況も考慮する必要があります。中には記念受験や試験経験を積むために受ける人もいます。

また、複数の自治体の市役所に併願している受験者は本当に受験するか否か最後まで検討する人も少なくありません。さらに、準備が十分できずに臨む受験者もいるため実際の合格難易度は数字上の倍率ほど高くない可能性があります。

しかし競争は激しいため、確実に合格するには丁寧な対策と準備が欠かせません。

学歴は必要ない

市役所試験受験に学歴は関係ありません。公務員試験は難易度に応じて「上級」「中級」「初級」と分けられていますが、これは受験者に試験の難しさを知らせる目安にすぎません。実際にはどの学歴の人でもそれぞれの試験を受けることができます。

公務員は誰に対しても公平なサービスを提供する職務であるため、採用試験では学歴や性別、居住地域などの個人的属性で評価することは認められていません。つまり公務員になるために学歴は必要ないのです。

市役所試験の試験内容や科目・日程

試験内容と試験科目

市役所の採用試験の試験内容は自治体や職種によって異なります。筆記試験(多肢選択式)、小論文、個人面接、グループディスカッションなどが主な試験内容となります。

また、筆記試験では、教養科目だけが出題されるのか専門科目も含まれるのかを確認することが大切です。

具体的な日程を見ると、道府県庁や政令指定都市と同日に行われる試験の場合教養科目と専門科目の両方が出題されることが多いです。一方、別の日程で行われる試験では大半が教養科目のみの出題となります。

このように試験日程によって出題科目が異なるため、そのような違いを把握し対策を立てることが市役所試験に合格するための鍵となります。

日程はA日程・B日程・C日程・D日程の4種類

市役所の採用試験は、通常4つの期間に分けて実施されています。

A日程は6月下旬、B日程は7月中旬、C日程は9月中旬、D日程は10月中旬に設定される傾向にありますが、必ずしもこの日程通りとは限りません。各自治体によって試験日が異なることがあり同一地域内でも一斉に実施されたり、別々の日程で行われたりと様々です。場合によっては同日に複数の市役所で試験が行われ併願ができないこともあります。

一方で、日程が異なれば複数の自治体に併願することも可能です。そのため、志望する市役所の試験日程は必ず最新情報を確認する必要があります。前年度の日程とは異なる場合もあるため、受験年の日程を再確認することが肝心です。各自治体のウェブサイトなどで最新情報を随時チェックしましょう。

公務員同士や民間企業との併願も可能

公務員試験は教養、専門知識、論文作成力、人物評価などを問う一連の試験を経て行われます。職種によっては体力や健康診断も課されます。試験内容は多くの職種で共通しているため、異なる自治体や機関の公務員試験に挑戦することができます。

公務員試験は国や地方自治体ごとに日程が異なり、民間企業の採用試験と併願して受験することも可能です。これにより、様々な職種や組織から選択肢を広げキャリア設計に柔軟性を持たせることができます。

理論上は受験回数に上限はなく受験料も無料なので多くの試験を受けられますが、一般的には5~7カ所程度が上限とされています。

ただし多数の試験を受けること自体が目的となってはいけません。あくまで目標は合格で、希望の職種に就くイメージを持ち続けることが重要です。

近年、公務員試験でも人物評価が重視されるようになっています。志望動機や適性を明確に持ち、面接で自分の人柄をアピールできることが必要不可欠になっているのです。

筆記試験の合格点は?

市役所職員を目指す公務員試験は、競争試験のため合格基準が一定ではありません。しかし、一般的には「教養試験で6割、専門試験で7割」の正解率を目安とすることが広く受け入れられています。

筆記試験は教養と専門の2つの試験から構成されているため、それぞれの試験に対する目標点数を設定するのがよいでしょう。合格を目指すには継続した学習が重要ですが、自分の学習状況と試験目標を常に照らし合わせ必要に応じて調整していくことが大切です。

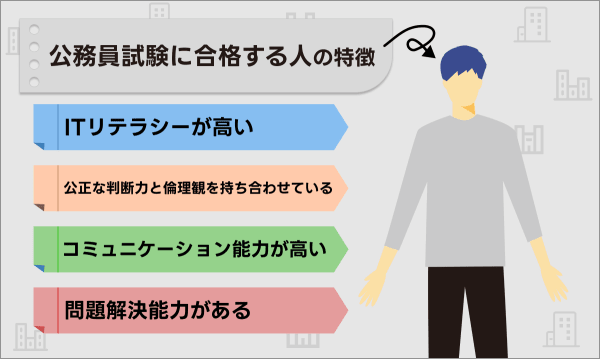

公務員になるには?公務員試験に合格する人の特徴

ITリテラシーが高い

公務員を目指す際は様々な試験科目や職種、地域や内容の違いがあるため志望先の詳細を調べ、把握しておく必要があります。そのため情報リテラシーの高さも重要となってきます。

また、問題に直面した時、自身の知識だけでなく様々な情報源から得た情報を分析する力に長けていること、つまり適切な解決策や答えを探し出す経験を重ねていることが大切です。

公務員試験を突破する人に共通する特性としてまず、得られた情報を無批判に受け入れないことがあげられます。情報を一面的に捉えるのではなく様々な角度から真偽を見極め、情報を参考にしすぎずあくまで情報の一部として扱うという点です。

そして、自分で情報を選択し必要な判断を下す能力を持っているという特性も挙げられます。様々な情報源から得た情報をもとに、自ら考え判断することができるのです。

これらの3つの特性が公務員試験に合格する人々の高い情報リテラシーの証といえるでしょう。

公正な判断力と倫理観を持ち合わせている

地域社会を支える公務員には公正で高い倫理観を持つことが求められます。公務員の判断一つで地域の安全や生活に大きな影響を与えるからです。

そのため、公務員試験に合格するには個人的な利害関係を排除し公共の利益を最優先に考える能力と社会規範を守る強い倫理観が不可欠となります。公正な判断力と高い倫理観こそが公務員に求められる最も重要な資質なのです。

コミュニケーション能力が高い

公務員になるためには専門知識だけでなくコミュニケーション能力が欠かせません。市役所では市民や他部署と円滑に連携し良好な人間関係を築く力が求められます。

公務員試験でも面接試験があり、自分の考えを適切な言葉で伝え相手の理解度を見極めるコミュニケーション能力が評価されます。また行政サービスを適切に伝え、市民の声を受け入れるためにもコミュニケーション力が必要です。

問題解決能力がある

公務員試験に合格するためには論理的思考力と問題解決能力が重要です。市役所の業務は多岐にわたり、日々さまざまな問題が発生するためそれらを適切かつ効率的に解決する能力が求められます。この能力は試験の場でも問われるため、優れた問題解決力は合格の鍵となります。

問題解決能力を身につけるには実際に問題に取り組む経験が不可欠です。実務経験を積むことで現場で起こりうる課題とその対処法を学ぶことができます。また、模擬試験を重ねることで試験特有の問題解決スキルを磨くことができるでしょう。

市役所試験に合格するための勉強方法

独学

市役所試験に合格する勉強方法の一つとして、独学での勉強があります。

独学で行う場合に要する時間

公務員試験に合格するためには、800時間から1600時間弱の勉強時間が必要とされています。しかし、受験者の目指す職種、学部の専攻、得意科目などによって、必要な勉強時間は変動します。

公務員試験の範囲は非常に広く、膨大な内容を学習しなければなりません。さらに、大学の授業や就職活動と並行して学習する必要があるため、負担はさらに大きくなります。

そのため、遅くとも試験日の1年前から計画的に学習する必要があります。計画を立てることで効率的な時間の使い方ができ、自分のペースで学習を進めることができます。公務員試験は広範囲の知識が求められるため、早めの準備が独学成功の鍵を握るでしょう。

メリット・デメリット

市役所試験の独学勉強には経済的に抑えられるというメリットがある一方で、モチベーションの維持や学習進度の把握が難しいというデメリットもあります。

教材費は抑えられますが塾や予備校に通うよりも自分で時間や場所を調整する必要があります。一方で時間的・空間的な制約がなく自分のペースで計画的に学習できるというメリットもあります。

しかし先生などの有識者からのフィードバックがない分自己管理能力が重要となります。モチベーションを保ち、着実に勉強を進めていくためには一貫した努力と適切な進捗管理が不可欠です。

予備校に通学する

市役所試験に合格するには独学だけでなく予備校に通うことも有効な手段の一つです。

予備校では教材の提供、専門講師による指導、模擬試験と解説、合格者の体験談など、独学では得られない貴重な情報や知識を得ることができます。

メリットとデメリット

予備校の最大の利点は試験の出題傾向や必須知識を熟知した講師から効率的に学習できることです。講師から直接指導を受けられるので、分からないことをその場で質問できるメリットもあります。また、他の受験生と一緒に学ぶことで競争意識が保たれ、モチベーションの維持にもつながります。

一方で予備校には高額な費用がかかり、通学時間も必要となるデメリットがあります。特に遠方に住む人や多忙な人にとってはこの時間的制約が大きな負担となる可能性があります。

通信講座(オンライン予備校)を受講する

市役所試験に合格するために自宅で自分のペースで学べる通信講座を受講するのも有効な選択肢です。

メリットとデメリット

市役所試験の対策としてオンライン予備校の受講が主流となっています。

オンライン予備校は従来の予備校に比べて費用が抑えられるメリットがあり、自分のライフスタイルや学習ペースに合わせて柔軟に学習できる点も魅力的です。

しかし講義がリアルタイムではないため、疑問をすぐに解消できないデメリットもあります。また、「対面授業でないとやる気が出ない」という方にも不向きでしょう。

最短で合格するための市役所試験の対策法

筆記試験の対策法

市役所の採用試験に短期間で合格するためには過去問題の活用、参考書の活用、模擬試験の受験、そして最新情報の確認が重要です。

過去問題から出題傾向や難易度を把握し参考書で専門知識を身につけましょう。模擬試験では本番さながらの環境で問題に取り組み、試験に慣れることができます。

また、総務省や自治体のウェブサイトから最新の制度や法律の動向を確認しましょう。これらの対策を組み合わせることで効率的に試験対策ができ、合格への近道となるでしょう。

教養科目は6割以上を目指す

市役所試験の教養試験は幅広い知識と思考力が必要なため、対策を立てるのが難しいと感じられがちです。一般的な知識分野は高校のカリキュラムに近いので馴染みやすい反面、判断推理や数的推理、資料解釈などの知能力を問う問題はコツをつかむまで時間がかかります。

目標は高得点ではなく全体の60%以上の得点を目指すことが賢明です。この方法を取れば初心者でも約半年の学習で合格レベルに達することができるでしょう。

専門科目を先に学習

市役所試験に合格するためには専門科目の学習を優先することが効果的な戦略となります。市役所試験では大卒レベルの専門知識が求められますが、自身の専門分野外の問題も出題されるため大学を卒業していない受験生でも努力次第で合格する可能性があります。

ただし専門試験に不安が残る場合は、専門試験を課さない自治体を選ぶ選択肢もあります。

一方、専門試験と教養試験には一部重複する内容があり専門科目の先行学習は教養試験の正答率向上にもつながります。つまり時間の効率化にもなるため専門科目から学習を進めることをおすすめします。

小論文はチェック項目を抑える

市役所試験の小論文においてはテーマへの適合性、知識の理解度、論理性、適切な語彙の使用などが重要視されます。さらに要点を明確にし読者に配慮した文章構成も評価対象となります。

これらの要素を効果的に押さえる戦略を見つけることが合格に繋がるでしょう。客観的な自己評価は難しいかもしれませんが過去に出題されたテーマに沿って練習を重ね、模範解答と照らし合わせるのが基本的な勉強方法です。

また、公務員試験向けの教材を活用することで具体的な文章作成のテクニックを身につけることができます。専門家からの添削指導などの学習方法を取り入れることで、短期間で市役所試験の小論文に合格できる可能性が高まります。

個人面接用に自分の意見をまとめる

市役所の試験では個人面接が合否を左右する重要な段階となります。形式的な質問への的確な準備は欠かせませんが、事前に問答集で十分に練習を重ねておくことが大切です。

しかしそれだけでなく、市役所の公式情報をもとに自分なりの意見を作り上げ、深掘りされた質問にも対応できる力が必要です。意見を述べる力は訓練次第で身に付けることができます。

面接当日は、面接カードを書いて準備しておくと良いでしょう。日々の模擬面接や自己PRの作成を重ね、緊張を和らげて最高の力を発揮できるよう心がけましょう。

グループディスカッションはシミュレーションを重ねる

市役所試験に合格するためのカギはグループディスカッションで高い評価を得ることです。グループディスカッションは単なる知識の確認ではなく、コミュニケーション能力を測る試験でありその結果が人物評価に大きく影響します。近年、筆記試験では優秀な成績を収めてもコミュニケーション力不足でつまずく受験者が増えているため十分な対策が不可欠です。

まずは頻出テーマについて事前に知識を深め、議論の進め方を想定する綿密な準備が重要です。さらに、ディスカッションでのコミュニケーション方法やルールなども押さえておく必要があります。

次に議事進行役を務めるなど積極的にリーダーシップを発揮しましょう。無理に全てを引き受ける必要はありませんが、主体的にディスカッションをする姿勢が評価されます。

このように、グループディスカッションに向けた十分な準備とシミュレーション練習を重ねることが合格につながります。事前の徹底した対策を行えば本番でも十分なパフォーマンスを発揮できるはずです。

適性検査

適性検査の対策には模擬試験の活用と認知能力の向上が重要です。

模擬試験を受けることで実際の試験の雰囲気や時間配分を体験でき、本番のパフォーマンスアップにつながります。

また読書で理解力を、パズルや問題解決で思考力や論理力を鍛えるなど日常生活の中で意識的に認知能力を高めることもおすすめです。理論だけでなく試験対策と日々の取り組みを両立させることで適性検査に確実に合格できるでしょう。

合格までの学習の流れとスケジュール

公務員試験に合格するには早期から計画的に準備を進めることが重要です。公務員には様々な職種があり、試験内容は職種によって異なります。例えば、市役所職員採用試験では通常6月下旬に実施されるため、1年前の6月頃から対策を始めるのが適切です。

初期の2ヶ月間は基礎知識の習得と出題範囲の全体像をつかむことに重点を置き、次の3~4ヶ月間は基礎知識を活かした応用力の養成と模擬試験に取り組みます。最後の2ヶ月間は、過去問題で理解度を確認し調整を行うのが理想です。

この一連の学習と併せて面接対策も怠りなく行う必要があります。面接対策では予備校や通信講座などの専門的なサポートを受けながら進めるていくのがおすすめです。

市役所試験の面接はどのようなことを聞かれる?

自己紹介・自己PR

面接の最初には、自己紹介から始まることが一般的です。自己紹介では、名前や学歴(大学名や学部)を述べます。

また、自治体によっては1分以内など、自己紹介の時間が指定されることもあります。事前にアピールポイントを考えて対策を取りましょう。

ガクチカ

これは市役所試験に限った話ではありませんが、面接と言えば「学生時代に力を入れて取り組んだこと」、略して「ガクチカ」を聞かれることが一般的です。

学生時代に取り組んだことを具体的に述べ、その経験がどのように市役所での仕事に活かされるのかを伝えることが重要です。

なぜその自治体を選んだのか

全国にある自治体の中でなぜその市役所を選んだのか問われるケースがあります。

他の市役所との相違点や、その市役所の優れているところ、その町の取り組みで共感できるところなどを具体的に考えておくとよいでしょう。

また地元であれば、地元愛を伝えることも好印象を与えるカギになります。

配属先の希望が通らなかったらどうするか

この質問もどのような面接でも頻繁に聞かれる質問です。

どの部署であっても自身の努力次第でスキルアップは可能です。その旨を伝え、前向きかつ謙虚な姿勢を示すことが大切です。

市役所試験の難易度のまとめ

この記事では、市役所試験の難易度、倍率、試験内容、科目について詳しく解説しました。

難易度も倍率も高い市役所試験ですが、適切な対策を積み重ねることで合格への可能性を高めることができます。

ぜひこの記事を活かして、市役所試験合格に向けた適切な対策を立ててください!