公認会計士の勉強法は?試験難易度や目安の勉強時間・1年で合格できるかも解説

更新

公認会計士の試験は、日本で最も難易度が高い資格試験の一つとされています。

直近5年間の合格率はおおむね10%前後で推移しており、合格を目指すには、計画的かつ効率的な勉強法が不可欠です。

また、試験範囲は広く、会計学に加えて、経済学、法学、税法など多岐にわたる知識が求められます。

そのため、まずは基礎知識をしっかりと固め、段階的に応用力を身につけていくことが重要です。

人気講座ランキング

もっと見る>

もっと見る>- 合格者占有率60%以上の定番講座!

もっと見る>

もっと見る>- 抜群の安心感を誇る大手資格予備校!

- ベテラン講師による満足度の高い講義

このページにはプロモーションが含まれています

公認会計士試験の難易度はどれくらい?

公認会計士試験は、専門性と難易度の高さで知られる資格試験です。

科目数が多く、短答式試験で4科目、論文式試験では5科目が課され、各科目ともに高度な専門知識を要求されます。このように幅広い知識と深い理解が必要とされるため、合格難易度は非常に高いとされています。

受験生は、この難関を突破するためにどのような勉強法を採用し、どれくらいの時間を勉強に費やすべきか、その効果的な方法について知っておく必要があります。

公認会計士試験の合格率

年度 | 合格率 |

2024年 | 7.4% |

2023年 | 7.6% |

2022年 | 7.7% |

2021年 | 9.6% |

2020年 | 10.1% |

2019年 | 10.7% |

(出典:令和6年公認会計士試験合格者調 |金融庁)

公認会計士試験は、弁護士や医師と並ぶ三大国家資格の一つであり、その合格率は近年10%前後で推移しています。この数字からも、試験の難易度の高さが伺えます。

また、2024年度こそ出願者数が約1万5000人、合格者は1,304名(10.8%)となりましたが、2023年度は出願者数が2万318人で、合格者は1,544名(7.6%)でした。

このように直近では出願者数の増加による合格率の低下傾向がみられ、合格を掴み取るためには適切な勉強法で効率よく対策することが一層求められる状況になっています。

難易度が高いのはなぜ?

出題される科目数がとにかく多い

区分 | 試験科目 |

短答式試験 | 財務会計論 |

管理会計論 | |

監査論 | |

企業法 | |

論文式試験 | 会計学 |

監査論 | |

企業法 | |

租税法 | |

選択科目(※) |

※ 選択科目:経営学、経済学、⺠法及び統計学の中から1科目を選択

(出典:令和7年公認会計士試験受験案内 |金融庁)

公認会計士試験の難易度が高い理由の一つは、出題される科目数が非常に多い点にあります。

短答式試験では「財務会計論」「管理会計論」「監査論」「企業法」の4科目が出題され、論文式試験ではさらに「租税法」と選択科目(経営学・経済学・民法・統計学の中から1科目)が加わります。

そのため、膨大な学習量と多様な知識への対応力が必要となり、試験全体の難易度が非常に高くなっています。

合格基準が厳しい(総合70%以上&科目ごとの足切り)

また、合格基準の厳しさもその原因の一つです。

短答式試験では、総得点の70%以上が合格の目安とされており、たとえば500点満点なら350点以上が必要です。

さらに、各科目で40%未満の得点があると自動的に不合格となる「足切り」制度もあります。

このため、特定科目で高得点を取っても、他の科目で基準を下回ると合格できません。

全科目でバランスよく得点する必要がある点が、試験の難しさを際立たせています。

全科目を一度に受験しなければならない

公認会計士試験では、短答式で4科目、論文式で6科目を一度に受験しなければならず、これが難易度をさらに高める要因となっています。

複数の科目を同時並行で学習し、限られた期間内に膨大な知識と応用力を身につける必要があるため、高い学習計画力と集中力が求められます。

また、全体の総合力が問われる試験形式であることから、時間に制約のある社会人にとっては特に大きな負担となります。

他資格との比較でわかる難易度の高さ

公認会計士試験の難易度は税理士試験や簿記1級と比較されることが多いです。ここではそれぞれの試験を比較したうえで、求められる能力や試験の受けやすさについて解説していきます。

簿記1級試験との難易度の違い

簿記1級と公認会計士試験では、試験範囲や求められる知識量に大きな差があります。

簿記1級の内容は、公認会計士試験の一部に過ぎず、公認会計士試験ではさらに広範な会計・法律・経済分野の知識が求められるため、難易度も格段に高くなります。

公認会計士は、簿記の知識をさらに深め、実務レベルまで高めた資格とも言えるでしょう。

そのため、まずは簿記3級・2級を取得し、会計の基礎を固めたうえで、公認会計士試験に挑戦するのが効果的なステップです。

税理士試験との難易度の違い

税理士試験は「暗記力」、公認会計士試験は「思考力」が重視される傾向があります。

税理士試験は具体的な税法の知識や計算方法の暗記が中心ですが、公認会計士試験は会計学や監査論など、論理的な理解と応用力が求められます。

また、税理士試験は科目合格制で働きながらでも挑戦しやすい一方、公認会計士試験は一度に複数科目を受験する形式のため、学生や専念できる人が多く挑戦しています。

司法試験との難易度の違い

司法試験と公認会計士試験はどちらも最難関資格に位置づけられますが、難しさの性質は異なります。

司法試験の合格率は約40%とされていますが、受験には法科大学院の修了または予備試験(合格率約4%)の突破が必要なため、実質的な難易度は非常に高いです。

一方、公認会計士試験は合格率が約10%と低めですが、受験資格に制限がなく、より多様な受験生が挑戦できます。

試験範囲に関しては、司法試験は憲法・民法など多岐にわたる法律知識が求められるため、その深さと広さでは司法試験が上回るとされることが多いです。

公認会計士試験合格に必要な勉強時間の目安

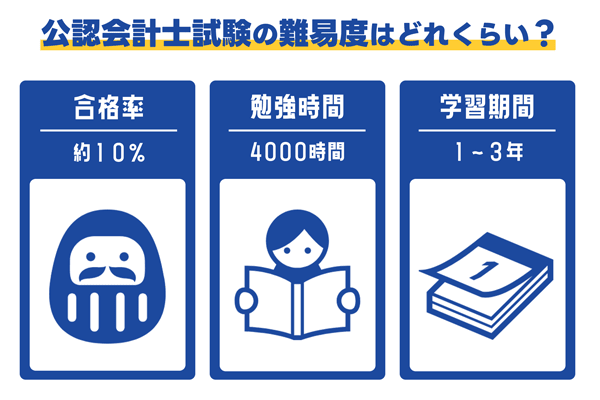

公認会計士試験はその高い専門性と幅広い試験範囲から、合格までには膨大な勉強時間が必要とされています。

ここでは公認会計士試験合格を目指すにあたり、どの程度の勉強時間が必要なのか、その目安となる時間を解説します。

一般的な必要勉強時間は平均4000時間

公認会計士試験に合格するためには、一般的に4,000時間以上の学習が必要とされています。

これは、税理士試験の平均3,000時間よりも多く、弁護士を目指す司法試験(約6,000時間)よりはやや少ない水準です。

このことから、公認会計士試験は税理士試験よりも難しく、司法試験よりはやや易しい難易度に位置づけられます。

とはいえ、長期間にわたる継続的かつ計画的な勉強が不可欠であり、決して容易な試験ではありません。

学習期間は学生か社会人かでも異なる

公認会計士試験の学習期間は、学生なら1年半〜2年、社会人なら2〜3年が一般的です。

学生は比較的自由な時間が多く、1日5〜6時間の勉強時間を確保すれば、短期間での合格も現実的です。

一方、社会人は仕事と両立しながらの勉強になるため、無理のない長期計画が必要です。

限られた時間を効率的に使うためにも、予備校や通信講座を活用するのが効果的です。生活スタイルに合った計画を立てることが合格の鍵となります。

公認会計士試験 合格者が実践した勉強法のポイント

公認会計士試験合格への道は厳しく、戦略的な試験対策が求められます。成功への鍵は、効率的な学習方法の選択、計画的な時間管理、そして精神的な持続力にあります。

この導入文では、公認会計士試験を乗り越えるための勉強法の要点を解説します。適切な勉強法を身につけ確実な準備をすることで、この難関を突破するための道筋を立てることができます。

効率的な勉強時間の確保

スキマ時間を活用する

膨大な勉強時間を確保するためには、まとまった学習時間だけでなく、通勤や移動、休憩などのスキマ時間を有効活用することが重要です。

例えば、音声講義を聞いたり、暗記カードやスマートフォンのアプリを使って復習したりすることで、短い時間でも知識の定着を図ることができます。

日々の生活の中で無駄になりがちな時間を積み重ねることで、総学習時間を大きく増やすことができ、合格への近道となります。

決まった時間に勉強することを習慣化する

また、「決まった時間に必ず勉強する」ことを習慣化することも効果的です。

毎日同じ時間に机に向かうことで、勉強が日常生活の一部となり、無理なく継続できます。

特に仕事や学校と両立する場合は、朝や夜など自分の生活リズムに合わせて時間を固定し、ルーティン化することで勉強の優先度が上がります。

習慣化すれば、気分やモチベーションに左右されず、安定して学習時間を積み重ねることができ、最終的な合格につながります。

5分だけでも机に向かう習慣をつける

たとえ5分でも良いので、毎日必ず勉強を始める習慣をつけましょう。

最初の一歩を踏み出すことで、集中力が高まり、気づけば予定以上に勉強が進むことも少なくありません。

短時間でも継続することで学習リズムが生まれ、結果的に膨大な勉強時間を着実に積み重ねることができます。

試験対策のノウハウを学ぶ

公認会計士試験は範囲が広く、やみくもな勉強では非効率です。まずは全体像や科目ごとの学習順序を把握することが重要です。

クレアールでは対策ノウハウをまとめた書籍「非常識合格法」を8万部以上発行しており、現在先着100名に無料配布中です。効率的に学びたい方は要チェックです。

知識の理解を重視する

公認会計士試験の対策では、広範囲に及ぶ出題範囲と、覚えた知識を基に解く応用問題の存在が大きな課題となります。このため、知識の暗記とその理解の両面に重点を置くことが非常に重要です。

ただし、知識を単に暗記するだけではその活用が困難となり、容易に忘れ去られてしまいます。

そのため理解に重点を置き、知識の構造をしっかりと把握し、他人に具体的に説明できるレベルまで理解を深めることが求められます。

試験対策を効果的に進める一つの方法は、勉強仲間との知識の共有です。既習範囲を互いに説明し合うことで、理解の確認と深化を図り、より効率的な学習を実現することができます。

計算問題の対策に力を入れる

公認会計士試験では、短答式・論文式の両試験において計算問題が大きな比重を占めています。そのため、計算力を身につけなければ合格は難しいとされており、序盤から重点的に取り組むことが重要です。

また、計算問題に取り組む中で基本的な知識や仕組みを理解できるため、後に出てくる理論問題の理解もスムーズになります。

したがって、学習の初期段階ではまず計算問題に集中し、基礎力を固めたうえで徐々に理論へと進む学習スタイルが効果的です。

苦手を作らないように対策

公認会計士試験では、全体の得点率が70%以上に加え、各科目で40%未満を取ると不合格となるため、苦手分野があると合格が遠のきます。

苦手克服には、単なる暗記ではなく、知識の意味や背景をじっくり理解することが効果的です。

一度の学習で丁寧に内容を掘り下げることで、記憶の定着も深まり、苦手意識を克服しやすくなります。

模試を活用して実力チェックと弱点分析

模試は公認会計士試験対策において、実力チェックと弱点分析のために不可欠です。

模試を受けることで本番さながらの環境で自分の知識や解答スピードを確認でき、現時点での到達度を客観的に把握できます。

また、模試の結果を分析することで、理解が不十分な分野や頻繁にミスをする論点を特定し、今後の学習計画に反映させることが重要です。

特に公認会計士試験は科目数が多く範囲も広いため、模試を活用して効率的に弱点を洗い出し、重点的な復習や対策を行うことで、合格への道がより明確になります。

学習効率を高める

情報は統一して見やすくしておく

公認会計士試験では学習範囲が広く、使用する教材も膨大です。

限られた勉強時間を有効に使うには、情報を統一・整理しておくことが重要です。

各科目のテキストを基点に、間違えた問題の箇所にマーカーやメモを加えると再確認しやすくなります。

また、付箋で重要なポイントを章の冒頭にまとめるのも効果的です。フリクションペンを使えば情報の更新も簡単で、常に最新の学習状態を保つことができます。

無駄なまとめノートは不要

まとめノートは理解を深める手段として有効ですが、時間をかけすぎると非効率になりがちです。

特に、見た目を整えることにこだわると、本来の学習目的から外れてしまいます。

公認会計士試験では広範な知識と細部への理解が求められ、試験直前にすべてのノートを見返すのは現実的ではありません。

ノート作成は最低限にとどめ、要点を簡潔に整理するなど、効率重視の学習を意識することが合格への近道です。

頭に入れた知識は反復して使おう

知識は覚えただけでは不十分で、試験で活用するには「使える状態」にまで高める必要があります。

そこで重要なのが反復学習です。忘却曲線を活用し、学習後2日以内・1週間後・1か月後のタイミングで復習することで、記憶が定着しやすくなります。

繰り返し使うことで知識は習得され、試験本番でも自信を持って活用できるようになります。効率よく復習を取り入れ、知識を「武器」に変えていきましょう。

人気講座ランキング

もっと見る>

もっと見る>- 合格者占有率60%以上の定番講座!

もっと見る>

もっと見る>- 抜群の安心感を誇る大手資格予備校!

- ベテラン講師による満足度の高い講義

【科目別対策】公認会計士試験の勉強法を徹底解説

会計学

短答式試験では、財務会計論と管理会計論が別々の科目として出題されます。

一方、論文式試験では、これら短答式試験で扱われる2科目が統合され、会計学という一つの科目として問題が出題されます。

財務会計論

学習の基本はテキストの例題と問題集にあります。各基準を学ぶ際には、それに伴う理論を同時に理解することが効率的な学習法となるでしょう。

計算問題の習得における重要なポイントは、特定の基準やトピック(例えば、ストック・オプション)に関連するあらゆるパターンの問題を、短時間に集中して解くことです。

簿記学習で強調される反復練習の本質は、解答のための「下書きパターン」を身体に染み込ませることにあります。

合格者は、問題に対面した瞬間に反射的に下書きを始める能力を持ち、答えを導く過程が手や下書きによって自動的に行われるような感覚を体得しています。

この感覚を早期に習得することが重要です。これを達成するために、同じ種類の問題について「解く→答え合わせ→もう一度解答」というプロセスを繰り返すことが、非常に効果的なトレーニング方法とされます。

管理会計論

財務会計論と同様に、学習の基盤はテキストの例題と問題集にあります。

各単元の理論を組み合わせて勉強することが効率の良い勉強法です。特に答練では、スピードを重視した科目であり、得点も平均的に低めです。

試験を80点満点と見立て、70点を目標に設定し、解答を見送る問題を明確にすることが重要です。

基礎知識の習得後は、答練の準備に専念し、「問題の選択能力」を鍛えることがカギです。解けそうな問題から取り組み、解けない問題は捨てる姿勢が必要です。

この科目は、各答練への集中が特に求められる科目であり、時間投資に対するリターンが低いため、過剰な時間を費やさないことも重要です。

企業法

基本的には、監査論と同様に、テキストと肢別問題集(○×問題集)に集中することが重要です。暗記科目と見られがちで、確かに暗記のみでも一定の得点は期待できますが、それに頼るだけではない方が良いでしょう。

特に、企業法は、短答式でも論文式でも深い「理解」よりも知識の量が重視される科目です。

この科目では、多くの問題を解くことが成功の鍵となり、市販の問題集を利用して様々な問題に取り組むことが良いでしょう。

暗記が苦手な方も、問題を多く解くことで克服できます。不足しているのは、単純に問題に取り組む量かもしれません。努力を積み重ねることで、暗記科目でも高得点を狙えるようになることを覚えておきましょう。

監査論

学習のスタートは、まずテキストの内容をしっかり理解することです。

次に、○×式の問題集を用いて、細部の知識を身につけます。そして、監査基準を通して監査の核心を深く理解することが、学習の鍵となります。

答案作成の際は、細かすぎる知識に依存するのではなく、核心的な理解に基づいて解答するよう心がけましょう。

監査論では、監査そのものに対する深い理解が、短答式であれ論文式であれ、重要です。

演習を繰り返し深い理解を得ると、試験中の感覚も、「監査はこういうもの」という直感的な判断へと変わります。

租税法

租税法は、論文式試験で問われる科目であり、出題される論点には一定の範囲があります。

この科目においては、まず重要論点を中心に必要な知識を暗記することから始めるべきです。

その後、答案練習を通じて、特によく出る論点を繰り返し演習することが重要となります。

最初の段階では学習の進捗が感じられないかもしれませんが、重要な論点をしっかりと覚え、それらを学習に取り入れることで、次第に成績がみるみる上がっていきます。

この科目は、確実な知識の習得と論点の理解に努めることで、成績が大きく伸びる可能性があります。

選択科目

経営学

経営学は、企業経営に関する幅広いテーマが出題される科目です。経営戦略論やモチベーション理論、ファイナンス理論などが中心で、時事問題が出題されることもあります。

約8割の受験者が選択しており、出題内容は比較的基礎的なため、勉強時間もおよそ200時間と短めで済むのが特徴です。

高度な数学知識は不要なため、文系・数学が苦手な方にも取り組みやすい一方、出題傾向が変わりやすいため、広範囲の対策が求められます。

実務でも活かせる知識が得られる、おすすめの選択科目です。

統計学

統計学は、記述統計・確率・推測統計などから出題され、基礎的な内容が中心です。数学的な知識と応用力が求められますが、暗記する項目は少なく、効率的に学習できるのが強みです。

約250時間の学習時間が必要とされますが、公認会計士としての実務にも直結する知識が多く含まれています。

応用力に自信がある方には、特に高得点を狙いやすい選択肢です。

経済学

経済学は、マクロ経済学とミクロ経済学の2分野から構成されています。マクロでは国全体や世界の経済原理を扱い、ミクロでは企業や消費者の行動を分析します。

計算問題が多いため、正確性が問われますが、満点を狙いやすい科目でもあります。

経済の理論に関心があり、細かな計算に抵抗のない人に適した選択科目です。

民法

民法は適用範囲が非常に広く、商法や会社法も含まれるため、条文の量も膨大です。学習時間も相応にかかりますが、法学部出身者や法律に慣れた人には特に人気があります。

民法を学ぶことは、企業法の理解を深めることにもつながるため、相乗効果が期待できます。

効果的な学習には、条文の暗記だけでなく、判例や具体例とセットで学ぶことがポイントです。

独学での勉強は可能か?

公認会計士試験のような高い難易度を持つ資格試験に独学で挑むことは、多大な努力と計画性が必要です。

ここでは、独学での学習が可能かどうかについて、その実現性と必要な条件について紹介します。

独学での合格は現実的でない

公認会計士試験は、国家資格の中でも特に高い難易度を誇り、合格までには数年を要するのが一般的です。

多くの受験生は、長期的な学習計画を立てたうえで、予備校や通信講座などのサポートを活用して挑戦しています。

そのため、独学だけで合格を目指すのは非常に難しく、現実的とは言えません。

独学での合格が難しい理由

公認会計士試験の独学には確かにメリットもありますが、難易度の高さを考えるとデメリットの方が大きくなってしまうことが多いです。以下ではその理由について紹介します。

独学用テキストは充実していない

公認会計士試験の準備として予備校や通信講座の利用が一般的であるため、独学者向けの教材開発には各社がそれほど力を入れていません。その結果、独学用の資料は質も量も予備校用と比較してかなり限られています。

特に、試験の重要な部分である論文式試験向けの効果的な教材はほとんど提供されておらず、この状況では独学での合格は極めて困難になると言えます。

このような背景から、独学での試験対策には大きな挑戦が伴います。

モチベーションの継続が難しい

独学で公認会計士試験の勉強に挑む場合、少なくとも2、3年間はほぼ一人で学習を進めなければなりません。

予備校で感じられるようなライバルとの競争やその刺激が少ないため、独りでの勉強は孤独が伴い、モチベーションの維持が難しいというデメリットがあります。

公認会計士試験のような複雑な内容を長期間、自分一人で続けることは非常に困難です。

そのため、モチベーションの低下に陥り、挫折する人も少なくありません。このような状況を乗り越えるためには、独学特有の課題に対する強い意志と工夫が求められます。

内容をしっかり理解するのが難しい

公認会計士試験の学習範囲は専門性が高く、テキストを一人で読んでも理解が難しい部分が多々あります。

予備校や通信講座では、講師の説明によって迅速に理解できる内容でも、独学では理解に至るまで長い時間を要することが少なくありません。

さらに、疑問点が生じた際に質問できる相手がいないため、学習が進まずに立ち止まってしまうリスクもあります。

このように、独学では学習の進行に障害が生じやすく、効率的な学習を進める上での困難が多いと言えるでしょう。

試験傾向の分析や法改正への対応が難しい

公認会計士試験を独学で目指す際に大きな壁となるのが、試験傾向の分析や法改正への迅速な対応です。

試験範囲は膨大かつ毎年出題傾向が変化するため、どの分野を重点的に学ぶべきか自力で判断するのは困難です。

また、会計基準や税法などは頻繁に改正されるため、最新情報を常にキャッチアップし、教材や学習内容を適切にアップデートしなければなりません。

予備校では最新の試験情報や法改正に即した教材・講義が提供されますが、独学の場合はこれらを自分で調査・反映する必要があり、結果として効率的な学習が難しくなります。

独学で失敗する人の勉強法とは?

独学は自由度が高い反面、落とし穴も多く、正しい方法を知らなければ失敗に繋がる可能性があります。ここでは、独学で挑戦してうまくいかなかった人に共通する問題点を紹介します。

ノートを考えずにただ書き写している

学校教育の影響で「ノートを取る=勉強」と思い込んでいる人も多いですが、公認会計士試験ではこの方法は非効率です。

丁寧なノート作りに時間をかけるより、整理されたテキストを繰り返し読み込み、理解を深める方が効果的です。

多くの合格者はノートに頼らず、テキスト中心のインプットに集中しています。

教材を使いこなせないほど多く買い込む

複数の予備校の教材を浅く広く使うのは非効率です。重要なのは、一つの教材を繰り返し使いこなすこと。

どんなに優れた教材でも、使い込まなければ意味がありません。

大手予備校の教材だけでも、十分に合格レベルに到達できます。

継続できない

どんなに良い勉強法も、継続できなければ意味がありません。

特に会計士試験は、長期にわたる学習が必要なため、毎日勉強を続ける習慣が不可欠です。

週末だけ休むといった甘さが、合否を分けることもあります。継続力が、最終的な合格を引き寄せます。

授業を聞いただけで満足してしまう

授業を受けただけで勉強した気になるのも危険です。

理解度は人それぞれ異なるため、自分のペースで学ぶことが大切です。

講義音声を繰り返し聞き直すなど、自分に合った学習スタイルを確立しましょう。

復習をおろそかにする

問題を解くだけで終わり、復習をしない人も多く見られます。

間違えた問題は必ず解き直し、なぜ間違えたのかを分析することが大切です。

一度読んだだけで定着する人はいません。復習こそが、合格への最短ルートです。

公認会計士を目指す際におすすめの講座

公認会計士を独学で目指すことは難しく、講座を受講する人が多いようです。講座はたくさんあるため、どのような講座を選択するべきか迷ってしまうでしょう。

以下では公認会計士を目指す際におすすめの講座を紹介します。

講座会社 | 講座価格 | 合格実績(2024年度) |

|---|---|---|

CPA | 約66万円 | 973名 |

資格の大原 | 約72万円 | 308名 |

TAC | 約75万円 | 335名 |

クレアール | 約52万円 | 非公表 |

CPA会計学院|圧倒的な合格実績を誇る

CPA会計学院は公認会計士専用の資格学校です。

2024年度には973名の合格者を排出しており、この数字は公認会計士合格者の二人に一人はCPA会計学院の講座を受講していることを意味します。

受講料は安くはありませんが、価格に見合うサポート制度や効率的な学習を促す教材が高く評価されています。

また、通学・通信選択でき、両者ともに充実した学習環境が整っていることも特徴です。

資格の大原|充実したサポート体制が魅力

CPA、TACに次ぐ合格実績の高さを誇っており、通算でも9,800人以上の合格者を排出しています。

プロの常勤講師に対する高い評価が集まっており、質問対応や定期的な個別面談などの徹底した学習サポートにも定評があります。

受講料が相場よりも高いという難点がありますが、自身のない人や、プロの力を借りて合格までモチベーションを維持したいと言う人にはおすすめの講座です。

TAC|受講生満足度約95%

TACはCPAに次ぐ合格実績を誇り、2024年には335名、累計で1万人以上の合格者を輩出しています。

受講料は約75万円〜と高額ですが、受講生の満足度は約95%と非常に高く、価格に見合った高品質な講座内容であることがうかがえます。

実績・満足度ともにバランスの取れた信頼できる予備校です。

クレアール|独自の学習カリキュラムで効率重視

大手講座の受講料が70万円を超える中、クレアールは約50万円という良心的な価格で講座を提供しています。

合格に必要な知識に絞った独自の「非常識合格法」は、効率重視の学習法として高く評価されています。

一方で、テキストの網羅性に欠けるという指摘もあり、内容に物足りなさを感じる受講生もいます。

それでも、時間の限られた社会人にとっては、最短合格を目指せる現実的な選択肢として支持されています。

以下におすすめの公認会計士講座を詳しくまとめているのでぜひご覧ください。

公認会計士の勉強法まとめ

ここまで、公認会計士の勉強法について紹介しました。

公認会計士試験の勉強法は、まずは広範囲にわたる試験範囲を理解し、その後は重点的に苦手分野を克服すること、またそれを継続することが重要です。

難易度が高い公認会計士試験ですが、一歩一歩着実に前進していけば、合格は決して遠い夢ではありません。

あなたの努力が確実に成果となって現れる日が来ます。夢に向かって、ぜひ頑張ってください!