フリーランスの年収はいくら?自営業の働き方や職種別の平均年収を徹底解説

更新

フリーランスは柔軟な働き方ができることで人気が高まっていますが、実際の収入はサラリーマンと比べてどうなのでしょうか。

フリーランスの平均年収は、作業形態や職種によって大きく変わってくると言われています。

この記事では、フリーランスの様々な働き方や職種別の年収の目安を紹介し、フリーランスの収入実態についての情報を提供します。ぜひ最後まで読んでみてください。

このページにはプロモーションが含まれています

フリーランスの年収:働き方別

フリーランスの収入は働き方によって大きく異なります。ここでは、時間単価制やプロジェクト制など、主要な働き方ごとの年収の特徴を解説します。

自営業フリーランス年収の相場

自営業フリーランスとは、個人で独立して自らのビジネスを運営する形態のことを指します。フリーランスを本業として生計を立てている人口は約500万人と言われています。

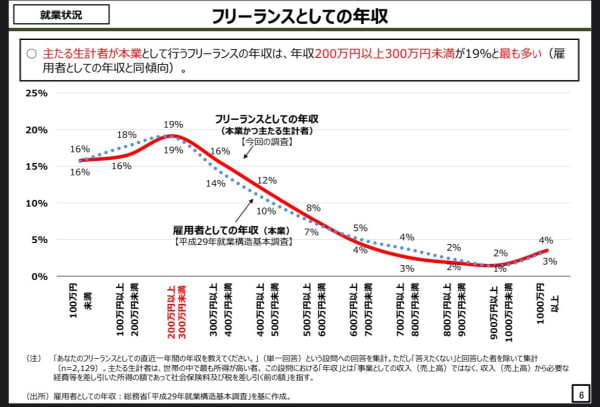

令和2年度の内閣官房による「フリーランス実態調査結果」 によると、フリーランスが本業の人の年収は200万円以上300万円未満が最多で全体の19%でした。

プロフェッショナルフリーランス

自営業フリーランスの中でも、特定の専門スキルを持つ人たちをプロフェッショナルフリーランスと呼びます。職種はコンサルタントやカウンセラーなどがあります。

彼らは優れたスキルを活かして働くことができ、低コストで事業を運営し、直接クライアントと関わることが多いのが特徴です。仕事は往々にして対面形式で行われ、高度な専門性を持っていることから一般のフリーランスより高収入を得ることができます。

副業フリーランスの年収の相場

副業フリーランスは、空いた時間を利用して本業とは別の業務を行っている人たちを指します。副業フリーランスの人口は約424万人と言われています。

令和2年度の内閣官房による「フリーランス実態調査結果」によると副業で得た収入は年収100万円未満が多いことが分かりました。額は大きくありませんが、時間を有効に使い、全体年収を増やしていることが分かります。

複業フリーランス年収の相場

複業フリーランスとは、複数の企業と契約を結び、さまざまな業務を請け負う働き方のことです。

例えば、ある企業ではデザイン業務を、別の企業ではプログラミング業務を行うなど、自身のスキルを生かしながら、気に入った仕事を自由に選んで掛け持つことができます。日本国内では約300万人が複業フリーランスとして活躍していると言われています。

収入面では、経験やスキル、契約の数や内容によって大きく異なりますが、平均年収は約100万円と言われています。

自由度の高い働き方が可能なため、様々な仕事を掛け持つことで収入源を複数確保できることが多きな魅力です。

フリーランスの年収:職種別ランキング

職種によってフリーランスの収入は大きな差があります。人気の高い職種から高収入が期待できる職種まで、ランキング形式で紹介します。

全体平均年収

「フリーランス白書2020」 によると、一般的な会社員の労働時間である月140時間以上働くフリーランスの22.7%が年収400万円から600万円未満でした。一方で、労働時間が短い場合や副業フリーランスの場合、収入はさらに低くなる可能性があります。

1位:コンサルティング系の平均年収

コンサルティング業界のフリーランスは、高収入が期待できる職種として注目を集めています。

ビジネスコンサルタントやインストラクターなど、それぞれの専門性を活かしながら企業の経営状況を分析し、課題解決に向けた戦略を提案することが主な役割です。そのため、業界の動向に精通し、問題の本質を捉える力と、有効な解決策を立案できるスキルが求められます。

彼らの平均年収は約1000万円と言われており、フリーランス全体の年収相場は約200~300万円ですから、コンサルティング系フリーランスの年収は比較的高いと言えます。

2位:エンジニアの平均年収

エンジニアは多岐にわたる職種で構成されており、システムエンジニア、プログラマー、インフラエンジニアなどがいます。コンサルティング同様、高度な専門技術や実績が必要な職業です。

彼らの平均年収は約700万円と言われており、フリーランスコンサルタントの平均年収より劣るものの、比較的高い収入であると言えます。

フリーランスエンジニアの中でも、特にITエンジニアのフリーランスとしての活躍が目覚ましく、1,000万円以上の年収を得ている人もいると言われています。

3位:出版・メディア系の平均年収

フリーランスの出版・メディア系の仕事には、広告代理店での企業の宣伝活動や出版社での新企画立案、記事編集など多岐にわたる業務があります。

特に独立した場合、編集者として記事や書籍の編集作業を担当することが多くみられます。

彼らの平均年収は約600万円と言われています。電子書籍やポッドキャスト、SNSなど、この業界においてデジタル進化による変革が起こっている途中で、今後も需要がある業界であると言えます。

4位:通訳翻訳系の平均年収

フリーランスの通訳者や翻訳者は、言葉通り、外国語を日本語に適切に置き換える職業で、言葉の理解力だけでなく適切な日本語表現力が必要とされます。

通訳には、発言者の言葉をリアルタイムで訳す同時通訳と、一旦まとめてから訳す逐次通訳があります。同時通訳は国際会議などで、逐次通訳は講演やインタビューなどで用いられることが多いです。

一方、翻訳業務は映像翻訳、実務翻訳、文芸翻訳の3つに大別できます。映像翻訳ではドラマや映画の字幕を作成し、実務翻訳では企業文書や論文を訳します。文芸翻訳は小説や歌詞など芸術作品の翻訳です。

平均年収は450万円と、必ずしも高いとは言えない実態があります。高いスキルが求められる割に報酬が見合っていないと考える人も少なくないです。

5位:サービス業系の平均年収

サービス業系のフリーランス職は幅広く、自分が携わっている仕事によって収入が変わりやすいです。

サービス業として、スポーツインストラクターやネットショップ運営、UberEatsの配達員が挙げられます。

収入が不安定になりやすいですが、平均年収は約400万円と言われています。

6位:クリエイティブ・Web系の平均年収

フリーランスでクリエイティブやWeb関連の仕事に従事する人は多岐にわたり、Web系とデザイン・紙媒体系の2つに大別できます。

彼らの平均年収は300~400万円と言われていますが、スキルと知識によって大きく変動します。

このような分野では、基本的な知識に加えて、ツール活用力やマーケティングの視点、自己表現力や感性が求められます。SNSを活用して自身の作品やスキルを発信することも重要です。特にイラストやデザイン分野では、作品を多く制作することでスキルアップが比較的容易であるという利点があります。

番外編:インフルエンサー系の収入

インフルエンサーは、YouTubeやInstagram、ライブ配信などのプラットフォームで活躍する人々を指します。かつてはYouTubeが中心でしたが、近年ではInstagramやライブ配信からの収益化も注目されています。

Instagramでは、企業からの宣伝案件の受注やアフィリエイト広告により収益を得ることができます。一方、ライブ配信では視聴者からの投げ銭などが収入源となります。YouTubeでも広告収入や視聴者からの支援が可能になってきました。

この職業の収入は低いところから始まり、実力や人気度で上昇していきます。しかし、注目を浴びる職業ゆえに、発言や行動が批判の的になるリスクも伴います。

フリーランスと会社員の平均年収

フリーランスと会社員の年収を比較すると、それぞれのメリット・デメリットが見えてきます。具体的な数字を基に、その違いを詳しく解説します。

フリーランスの平均年収

フリーランスの働き方は柔軟性があり、収入は一定とは限りません。しかし、平均年収は200万円から300万円程度とされています。

「フリーランス白書2020」 によると、週に140時間以上働くフリーランサーの22.7%が年収400万円から600万円未満、12.3%が600万円から800万円未満でした。一定の時間を確保し、安定して働くことができれば、年収アップにつながる可能性があります。また、年収アップを確実にするために、一定にのスキルを身につける事と経験を積むことが大切です。

また、本業の傍らフリーランスをしている人は、専業のフリーランサーに比べて年収が低くなる傾向にあります。

会社員の平均年収

国税庁の統計によると、一般的な会社員の平均年収は約461万円であることが報告されています。ただし、あくまでも平均年収であるため、実際の給与は、社内での立場、勤務先の規模や業種など、さまざまな要素によって大きく変動します。

大企業の管理職や専門職は高収入を得ており、平均値を押し上げる一方、中小企業や非正規雇用の人々は比較的低い収入水準にあります。

参考:国税庁「平均給与」

【独自調査】正社員とフリーランスの年収の変化

正社員からフリーランスに転身すると、収入にどのような変化があるのでしょうか。独自調査を基に、その実態と傾向を解説します。

正社員からフリーランスに転身したことはありますか?

フリーランスの大多数は、正社員からの転身組であることが明らかになりました。

調査では、実に88.3%が会社員としての経験を持っており、会社員経験を持たずにフリーランスとして活動を始めたケースは11.7%にとどまっています。

この結果は、多くのフリーランスが会社員時代に培った経験やスキル、人脈を活かして独立していることを示唆しています。正社員としての経験は、フリーランスとして活動する上での重要な土台となっているようです。

一方で、新卒や未経験からフリーランスに挑戦するケースは比較的少数派といえます。

フリーランス転身後の年収

正社員からフリーランスへの転身者が88.3%を占める中、収入面での変化には大きな個人差があることが浮き彫りになりました。

増収組は全体の35.8%で、なかでも「200万円以上の増加」を達成した層が9.4%と、高収入を実現しているケースも見られます。

しかし、約半数が収入減を経験しており、「200万円以上の減少」が15.1%、「50~200万円の減少」が32.0%と、収入面での課題を抱える層も少なくありません。また、「変化なし」との回答も15.1%存在します。

この結果は、フリーランスとしての成功には、正社員時代の経験を活かしつつも、新たなスキルや営業力の獲得が不可欠であることを示唆しています。収入の安定化には、準備期間を含めた慎重な転身計画が重要と言えそうです。

安定収入と高収入のため必要なこと

フリーランスとして安定した収入や高収入を得るには、戦略的な取り組みが必要です。成功するために欠かせないポイントを詳しく解説します。

取引先は複数に分散

フリーランスとして安定した収入を確保するためには、複数の取引先との契約が重要です。取引先を一つに絞ると、相手の意向に従わざるを得なくなったり、突然の契約解除で収入がゼロになったり、取引先の倒産に巻き込まれるリスクがあります。

このようなリスクを避けるため、最低3社以上との契約を維持することがおすすめされます。さらに、仕事を得るルートも複数持つことで、一部のルートが途絶えても他のルートで新たな仕事を見つけられるため、安定した収入を確保しやすくなります。

このように、取引先とルートを分散させることで、フリーランスの働き方におけるリスクを最小限に抑え、安定的な高収入を得ることができます。

納期を厳守する

フリーランスとして安定した収入を得るためには、納期を守ることが非常に重要です。納期を遅れることが一度でもあると、クライアントから信頼を失い、契約を打ち切られてしまう恐れがあります。

一方で、きちんと納期を守れば、長期的な信頼関係を築くことができ、リピート案件や紹介が増え、収入アップにつながります。納品には余裕を持つことをおすすめします。

報連相は常に心がける

フリーランスとして成功するには、クライアントから信頼を得ることが不可欠です。クライアントは、フリーランスが要望通りに仕事をこなせるか、情報を守れるか、安心して仕事を任せられるかなど、様々な不安を抱えています。

そこで、フリーランスは「報告」「連絡」「相談」の三つを心がけることが重要です。まず自身のスキルでクライアントのニーズを満たせることをアピールし、受注後は定期的に進捗を報告、分からないことは迅速に相談、完成の目安やゴールを連絡するなどの対応が求められます。

こうした取り組みによって、プロとしての信頼を築くことができます。クライアントとの信頼関係こそが、安定した収入と高収入を得る基盤となるのです。

高収入のためにスキルアップを欠かさない

高収入を手に入れるには、自分のスキルと市場価値を正しく理解し、常に成長し続けることが重要です。

フリーランスとして働く上では、技術の進化に遅れることなく、日々のスキルアップに努め、自身の価値を高めていくことが安定した収益を得ることに繋がります。

フリーランスの税金

フリーランスは収入だけでなく税金への理解も重要です。ここでは、確定申告や必要な税金の種類について分かりやすく説明します。

フリーランスが知っとくべき5種類の税金

所得税

所得税は、自身の収入から経費や控除額を差し引いた金額が課税対象であり、単なる収入額とは異なります。会社員とは異なり、フリーランスは自ら所得を計算し、納税手続きを行う必要があります。

さまざまな控除制度を活用することで、納税額を節約できます。基礎控除、医療費控除、青色申告控除など、自身の状況に合わせた控除を適切に利用しましょう。

ただし、控除を受けるには関連書類の保管が欠かせません。経費や収入の記録をしっかり残し、確定申告時に提出できるよう準備しましょう。

住民税

住民税は、居住する自治体の福祉や教育に投資するためのもので、すべての住民が負担する義務があります。

住民税の計算方法は、課税所得に一定の割合を乗じた「所得割」と、一定額の「均等割」を合計した金額となります。一般的に、所得割は課税所得の10%(市町村民税6%+道府県民税4%)、均等割は5,000円から5,500円程度となりますが、自治体によって異なる場合があります。詳細は各自治体のウェブサイトなどで確認できます。

フリーランスや副業の方は、自身で住民税の支払いを管理する必要があるため、住民税の仕組みを理解しておくことが重要です。また、基礎控除や扶養控除、ふるさと納税による寄附金控除を活用すれば、納税額を軽減できる可能性があります。

固定資産税

フリーランスで自宅を事務所としている人は、固定資産税を支払う必要があります。固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有していることで課される税金です。一方、賃貸住まいの人は固定資産税を支払う義務はありません。

固定資産税は、資産の評価額の1.4%が標準的に課税されます。評価額は3年ごとに見直されます。

自己申告は不要で、自治体から納付書が送られてくるので、そこに記載された期限までに納めます。

個人事業税

フリーランスの個人事業主は、年間収益が290万円を超えると個人事業税の納税義務が発生します。

この税金は、70の業種が3つの法定業種に区分され、税率3~5%分を納税することになります。

システムエンジニアやプログラマーは非課税となる可能性が高い一方、デザイナーやWebデザイナーは課税対象となります。個人事業税は居住地の都道府県に納められ、地域の公共事業やサービスに活用されます。

消費税

フリーランスの消費税は、年間の売上高が1,000万円を超えた場合、翌々年度から初めて消費税の納税義務が発生します。一方、個人事業主として新たに開業したフリーランサーは、原則として開業後2年間は消費税を納める必要がありません。

ただし、例外規定もあります。前々年度の売上高が1,000万円以上の場合や、前年の1月1日から6か月間で売上高が1,000万円を超えた場合には、消費税の納税が義務付けられます。

フリーランサーが受け取る報酬は、基本的に消費税込みの金額となります。受け取った消費税額から、仕事で支払った消費税額を差し引いた金額が、最終的な納税額になります。

フリーランスが知っとくべき2種類の保険

国民健康保険料(税)

フリーランスになると、従来の健康保険から外れ、国民健康保険に加入するか、一定期間元の健康保険を継続するかを選択しなければなりません。国民健康保険料は、所得や世帯構成などによって異なり、地域によっても変わるため、個別に確認が必要です。

また、健康保険組合に加入する選択肢もあり、場合によっては国民健康保険より安くつくこともあるので、比較検討するとよいでしょう。

国民年金保険料

フリーランスの方は会社に所属しないため、国民年金保険料を全額自己負担する必要があります。前年の物価や賃金の変動に応じて毎月保険料を支払います。前納すれば割引が適用されるので、余裕があれば検討するといいでしょう。

保険料を滞納すると将来の年金額が減額する可能性があるため、免除制度や猶予制度の活用を検討することが大切です。

フリーランスの年収まとめ

本記事では、フリーランスの年収や税金等について解説しました。

フリーランスの年収は、働き方や専門分野によって大きく異なることが分かり、年収を上げるために対策ができる事が分かりました。税金についても、一般的な会社員とは異なる仕組みになるため、自身で把握することが大切です。

フリーランスは、柔軟な働き方ができる一方、生活に関わる所得面で懸念される職業です。まだ、フリーランスを検討中の方は、本記事を参考にしてフリーランスになるかどうか今後の計画を考えてみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

項目 | 詳細 |

調査名 | フリーランスへの転身経験者が対象の当社独自調査 |

対象者 | フリーランスとして働いた経験がある方 |

対象地域 | 全国 |

調査方法 | インターネット調査 |

調査期間 | 2024年10月19日~10月26日 |

回答数 | 60 |