行政書士の難易度は国家資格ランキングでどれくらい?資格の偏差値を徹底比較

更新

行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格で、官公署への申請書類作成やコンサルティングを行う専門職です(出典:行政書士とは |日本行政書士会連合会)。

専門性や市場価値の高さから人気の資格ですが、試験の難易度は高めです。

ここでは他の主要資格と比較しつつ、行政書士試験の難しさを解説します。

このページにはプロモーションが含まれています

行政書士試験に合格できるのはすごい!

行政書士試験の合格率は10%~14%と高難易度

行政書士試験の合格率は、ここ数年で10%~14%の間で推移しており、その難易度の高さを如実に示しています。

年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

令和6年度 | 47,785人 | 6,165人 | 12.90% |

令和5年度 | 46,991人 | 6,571人 | 13.98% |

令和4年度 | 47,850人 | 5,802人 | 12.13% |

令和3年度 | 47,870人 | 5,353人 | 11.18% |

令和2年度 | 41,681人 | 4,470人 | 10.72% |

出典:試験結果の推移 |行政書士試験研究センター

9割近くの受験者が不合格となっている現実を考えると、行政書士試験がいかに高い壁であるかがわかります。

実際、この試験は法律の幅広い知識とそれを活用する能力が求められるため、簡単に取得できる資格ではありません。

行政書士試験の概要と合格基準

試験の概要

行政書士試験は毎年1回、11月の第2日曜日に実施されます。

令和7年度の行政書士試験の日程は以下のように予定されています。

項目 | 詳細 |

|---|---|

試験の公示 | 令和7年7月7日(月) |

試験案内・受験願書の配布 | 令和7年7月22日(火)~8月18日(月) |

受験申込受付期間 | インターネット:令和7年7月22日(火)午前9時~8月25日(月)午後5時 郵送:令和7年7月22日(火)~8月18日(月)消印有効 |

試験日時 | 令和7年11月9日(日)午後1時~午後4時 |

合格発表 | 令和8年1月28日(水) |

出典:令和7年度行政書士試験のご案内|行政書士試験研究センター

試験の受験資格に特に制限はなく、年齢や学歴、国籍に関係なく誰でも挑戦することができます。受験手数料は10,400円です。

試験の合格基準

行政書士試験の合格基準は、法令科目と基礎知識科目の2つに分かれています。

合格するには、下記3つの基準をすべて満たす必要があります。

1.法令科目で計244点のうち122点以上の得点

2.基礎知識科目で計56点のうち24点以上の得点

3.試験全体の計300点のうち180点以上の得点

特定の科目に偏って勉強するだけでは合格できないため、全科目をバランスよく理解する必要があります。

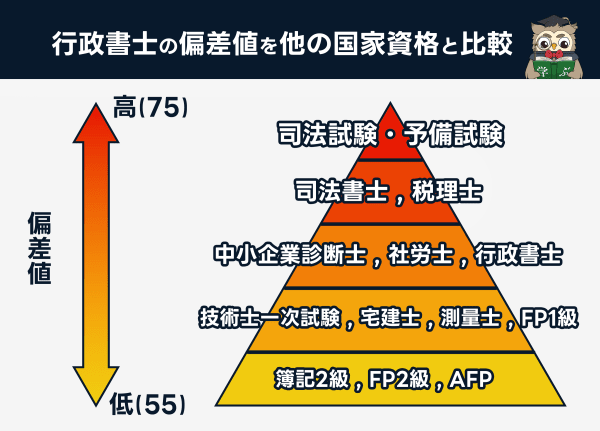

行政書士の難易度は国家資格ランキングでどれくらい?

偏差値 | 資格名称 | ジャンル | 受験資格 |

75 | 弁護士 | 法律 | あり |

75 | 公認会計士 | 金融・法律 | なし |

73 | 税理士 | 金融・法律 | あり |

73 | 弁理士 | 法律 | あり |

65 | 中小企業診断士 | 経営コンサルタント | なし |

64 | 一級建築士 | 建築・土木 | あり |

63 | 社会保険労務士 | 法律 | あり |

60 | 行政書士 | 法律 | なし |

57 | 宅建士 | 不動産 | なし |

57 | 測量士 | 不動産 | なし |

56 | FP2級 | 金融 | あり |

56 | 簿記2級 | 金融 | なし |

上の表は、難易度をもとに主な国家資格をランキング順に並べたものです。

以下、行政書士が他の資格と比べてどのような位置にあるのか詳しく解説します。

行政書士試験の難易度を偏差値で例えると?

行政書士試験の難易度は大学受験の偏差値に例えるとおよそ60程度とされています。

これは九州大学や金沢大学など地方国公立大の入試レベルに相当します。社会保険労務士(63)に近く、宅建士(57)よりやや難しい位置づけです。

ただし、ここでの偏差値は目安であり、正確な数値ではない点に注意が必要です。

行政書士は法律系の資格の中では取りやすい

行政書士は法律系資格の中では比較的取りやすい資格です。

弁護士や司法書士、弁理士などは高度な専門知識や実習が必要で難易度が高い一方、行政書士は受験資格に制限がなく、学歴や実務経験も不要で誰でも挑戦できます。

幅広い法律知識が問われますが、挑戦のハードルが低い点が魅力です。

行政書士合格に必要な勉強時間は?

行政書士試験の合格には600〜800時間の学習が必要とされ、毎日3時間の勉強で6〜7ヶ月程度かかります。

一見長く感じますが、公認会計士や弁護士が3000〜5000時間以上必要とされるのに比べると負担は軽く、他の難関資格より取り組みやすいと言えます。

行政書士試験合格は初心者には難しい?

行政書士試験は初心者には難しいといえます。

しかし、十分な勉強時間と正しい学習法を実践すれば合格は可能です。予備校や通信講座を活用すれば効率的に学べます。

また、公務員経験や他資格で試験免除となる制度もありますが、前提条件が厳しく「楽に行政書士になれる」わけではありません。

行政書士は独学でも問題なく合格できる?

行政書士試験は独学でも合格可能ですが、法律学習の経験がない場合は厳しいと言えます。

自己管理ができる人なら独学合格も可能ですが、効率や結果を考えると通信講座や予備校の利用が有利である場合が多いです。

予備校のメリット・デメリット

メリット

◆専門講師から直接指導を受けられる

教材選びに迷うことなく効率的に学習でき、法律初心者にも心強い環境が整っています。

◆モチベーションを維持しやすい

仲間と切磋琢磨しながら学べる点は予備校の大きな魅力です。

デメリット

◆金銭的コストがかかる

通学の場合、授業料に加え交通費や生活費が必要となり、総額で20〜30万円を超えることも珍しくありません。

◆時間の制約がある

特に社会人にとっては、決められた時間に授業が開催されるため、ライフスタイルに合わせて通うことが難しくなるでしょう。

通信講座のメリット・デメリット

メリット

◆地理的・時間的制約を受けない

通信講座はオンラインで受講できるため、場所や時間を選ばず効率的に学習を進められます。仕事や家庭と両立しやすい点が魅力です。

◆高い合格実績がある

アガルート行政書士講座は業界トップクラスの実績を誇り、過去4年間の合計で、全国平均の3.63倍の合格率を記録しています。

◆充実したサポート体制

受講生向けに専用サポートがあり、場合によっては個別指導も受けられるため、学習の不安を解消しやすい環境が整っています。

デメリット

◆質問やフィードバックがすぐに得られない

通信講座は対面授業と違い、疑問点をその場で解決するのが難しく、学習が停滞する可能性があります。

◆受講料が高額になる

大手講座では費用が高めであり、不合格の場合は無駄になるリスクがあります。ただし、アガルートは合格で全額返金制度があり、費用対効果の面では魅力的です。

- 特に行政法と民法に注力する

- 基礎知識科目は必要最低限で十分

- 過去問ベースで勉強する

- 模試で自分の立ち位置を確認する

特に行政法と民法に注力する

行政書士試験合格には行政法と民法の学習が最重要です。

法令科目の中でこの2科目が約8割を占め、基礎知識科目を含めると全体の6割以上に達します。

他の科目は合格基準を満たす程度に留め、行政法と民法を得意科目にできるよう重点的に取り組むことが合格への近道となります。

科目 | 科目合計配点 | |

|---|---|---|

法令科目 | 基礎法学 憲法 民法 行政法 商法 | 244 |

一般知識 | 政治・経済・社会 情報通信・個人情報保護 | 56 |

出典:令和6年度行政書士試験合否判定基準 |行政書士試験研究センター

基礎知識科目は必要最低限で十分

行政書士試験では基礎知識科目は必要最低限の学習で十分です。

配点は56点と法令科目より低く、範囲も広いため高得点を狙う効率は悪いです。

したがって、膨大な時間をかけるのではなく、合格基準をクリアできる程度に学習を抑えることが賢明な戦略となります。

過去問ベースで勉強する

行政書士試験合格には過去問中心の学習が効果的です。

出題傾向や頻出テーマを把握でき、繰り返し解くことで重要論点を自然に習得できます。

さらに、演習を通じて問題形式や時間配分に慣れ、本番での対応力も高まります。

解説を丁寧に理解すれば応用問題にも対応できる力が身につきます。

模試で自分の立ち位置を確認する

行政書士試験合格には模試の活用が不可欠です。

模試を受けることで実力を客観的に把握し、得意分野と弱点を明確にできます。

さらに本試験と同様の環境で時間配分や集中力を鍛えられる点も大きな利点です。

結果を分析すれば他受験生との比較から自分の立ち位置を確認でき、効率的な学習計画づくりに役立ちます。

行政書士試験の難易度ランキングまとめ

行政書士資格は国家資格の中でも難易度が高い部類に入りますが、法律系資格の中で比較すると、特別難易度が高いというわけではありません。

また、受験資格もなく、適切な試験対策と範囲の広さへの対応次第では、十分に合格可能な資格です。

行政書士に興味がある方は、通信講座の無料体験など手軽に挑戦できるものから始めてみてはいかがでしょうか。