簿記3級の難易度は?合格率・合格点から勉強時間や独学の勉強方法まで解説!

更新

簿記は個人や企業が財務状況を正確に記録・管理するために必要な知識や技術を問われる非常に知名度の高い国家資格です。ビジネスパーソンや就活生なら一度は耳にしたことがあるでしょう。

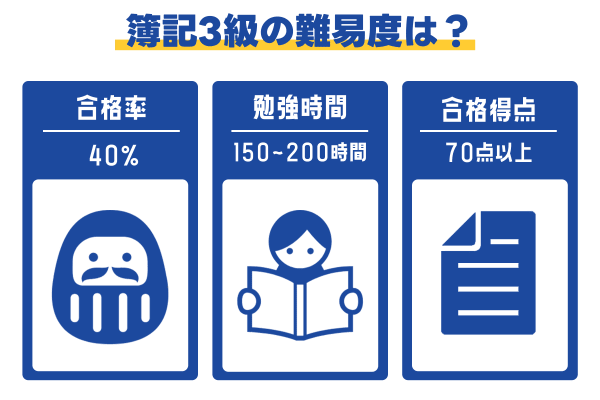

ここではそんな簿記資格の3級の難易度について、合格率や合格点、必要な勉強時間といった観点からご紹介しつつ、簿記3級に独学でチャレンジする際の勉強方法についても解説します。

このページにはプロモーションが含まれています

簿記3級の難易度は

ここでは、簿記試験の中でも最もポピュラーな資格である「日商簿記3級」の難易度について合格率や取得までにかかる勉強時間などを詳しく解説していきます。

日商簿記3級とは

日商簿記3級は、ビジネスパーソンが経理に関する基本知識を身に付けたことを証明する人気の資格です。合格には70点以上の得点が必要となります。これは絶対評価となっていて、他の受験者の点数に関わらず得点が70点以上であれば簿記3級の資格を取得できます。

日本商工会議所が主催しており、年3回(2月、6月、11月)の試験が実施されています。年間の受験者数は約23万人にのぼり、ビジネスの現場で求められる会計の基礎知識を身に付けたいと願う多くの人々から高い関心が寄せられています。着実な理解と反復学習を経れば、誰もが合格できる人気資格です。

出典:商工会議所の検定試験

合格率

簿記3級の気になる合格率はどのようになっているのでしょうか。

以下の表を見ると、直近5回の試験(統一試験)では、30%台の合格率になっていることがわかります。

| 回 | 試験日 | 受験者数(申込者数) | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|---|

167 | 2024.6.9 | 24,497名 | 20,927名 | 8,520名 | 40.7% |

166 | 2024.2.25 | 28,565名 | 23,977名 | 8,706名 | 36.3% |

165 | 2023.11.19 | 30,387名 | 25,727名 | 8,653名 | 33.6% |

164 | 2023.6.11 | 31,818名 | 26,757名 | 9,107名 | 34.0% |

163 | 2023.2.26 | 37,493名 | 31,556名 | 11,516名 | 36.5% |

162 | 2022.11.20 | 39,055名 | 32,422名 | 9,786名 | 30.2% |

161 | 2022.6.12 | 43,723名 | 36,654名 | 16,770名 | 45.8% |

160 | 2022.2.27 | 52,649名 | 44,218名 | 22,512名 | 50.9% |

159 | 2021.11.21 | 58,025名 | 49,095名 | 13,296名 | 27.1% |

158 | 2021.6.13 | 58,070名 | 49,313名 | 14,252名 | 28.9% |

157 | 2021.2.28 | 70,748名 | 59,747名 | 40,129名 | 67.2% |

また、簿記3級のネット試験(CBT)においても、以下のように40%前後で推移しています。

年度 | 合格率(平均) |

|---|---|

2023年度 | 39.0% |

2022年度 | 41.2% |

2021年度 | 41.0% |

出典:日本商工会議所 検定試験

一般的に、他の初級レベルの資格試験では合格率が70%に達することも珍しくありませんが、簿記3級ではその合格率が約40%ほどと、他の試験に比べて明らかに低くなっています。

簿記3級の試験において、受験者数と実受験者数を見ると、申し込みをした人の約6分の1が受験していません。なぜなら、受験者のうちの多くの人が職場などの団体で簿記3級試験に申し込むよう半ば強制されているからです。

自発的な受験者ではなくて、申し込みを義務付けられている人がいることにより、積極的に試験対策をしていない人も一定数いることが窺えます。

そのため、試験の合格率も比較的抑えられていることが考えられます。

試験の合格点

日商簿記3級の試験では、100点満点のうち70点以上の取得で合格となります。合格最低ラインを上回ることが求められますが、満点を目指す必要はありません。試験の合格水準は一定の基準を設けることで、受験者に対して公平な合否判定がなされます。

ビジネスの現場で求められる会計の基礎知識を一定以上身に付けていれば合格点に達するため、無理な覚え込みをする必要はありません。試験の狙いに沿って、着実に学習を重ねることが大切です。

出典:商工会議所所の検定試験

取得までにかかる勉強時間

日商簿記3級の合格に必要とされる学習時間は、概ね150時間から200時間前後と言われています。中には短期間の2週間程度の猛勉強で合格を勝ち取る人もいますが、多くの受験生は独学で対策を立て、試験の1~2か月前から本格的に勉強をスタートさせます。仮に2カ月間をかけて学習する場合、1日平均3時間程度の予習復習を欠かさず継続する必要があります。

簿記3級では、勘定科目の名称や仕訳のルールを確実に理解し、基本的な仕訳問題なら瞬時に解答できるレベルを目指して、問題演習を重ねることが肝心です。この地道な努力を重ねれば、誰もが合格を手にすることができるはずです。

簿記3級試験の内容

簿記3級は着実に勉強を進めていけば誰もが合格できる可能性のある試験であることがわかりました。

ここでは、気になるその試験の中身や試験日程について詳しく紹介していきます。

試験範囲

日商簿記3級試験の出題範囲は、主に商業簿記から問われます。具体的には、「簿記の基本原理」「諸取引の処理」「決算」「株式会社会計」の4つの出題区分に大別されています。

これらのうち、特に「諸取引の処理」の出題比重が高く、取引の仕訳処理能力が問われます。例えば、現金・手形・有価証券の処理や棚卸資産・固定資産の処理など、企業活動で発生する様々な取引を適切に分記・転記できるかがポイントとなります。

合格を目指すならば、商業簿記の基礎理論と併せて、仕分け処理の知識と実践力を高める学習が欠かせません

出典:商工会議所の検定試験

試験日程

日商簿記3級試験は、年間を通して3回実施されています。例年、6月・11月・2月の時期に統一試験日が設けられており、この日程に合わせて全国で一斉に試験が行われます。受験生はこの中から都合の良い回を選んで受験することができます。

2025年度の具体的な試験日程は、日本商工会議所の公式サイトで確認できます。統一試験とネット試験(CBT方式)の両方の日程が掲載されているので、受験形式に合わせて確認しましょう。

2025年度簿記3級試験日程

統一試験日 | |

|---|---|

第1回 | 2025年6月8日(日) |

第2回 | 2025年11月16日(日) |

第3回 | 2026年2月22日(日) |

出典:日本商工会議所

統一試験は年3回のみですが、ネット試験は全国各地の会場で週末に開催されています。

ネット試験の開催日程については、統一試験各回の前後に施行休止期間が設けられてい流ので注意が必要です。

簿記3級の勉強方法

ここでは、「簿記3級に合格するために効率の良い勉強方法がわからない」「まずは何から手をつけたらいいの」と悩む方に向けて簿記3級に合格するための勉強方法について詳しくお解説していきます。

一冊の参考書をきちんと仕上げる

簿記の参考書は複数冊買うよりも、1冊の内容をくり返し学習する方が効果的です。まずは参考書を通読し、簿記全体の流れと構成を大まかにつかみます。

2周目では、初回で理解が浅かった箇所や難しいと感じた部分に重点を置いて読み込みます。内容の要点や計算のコツなどを確実に押さえることができるでしょう。

そして3周目以降は、これまでに学んだ事項を復習しながら、知識に穴が無いかを確認します。わからない箇所があれば、その都度参考書を見直し、理解を深めていきます。このように1冊の参考書を繰り返し活用することで、確実に定着を図ることができます。

参考書は1冊だけでも十分活用の幅があり、繰り返し学習することで知識が着実に身につきます。このサイクルを大切にすれば、簿記の基礎力が確実に身に付くはずです。

アウトプットは過去問演習で

過去問題集の活用も簿記3級の学習に欠かせません。過去問1冊を購入し、それを2周するのがおすすめの勉強法です。

1周目では、問題を一通り解いていきます。間違えた問題や理解が浅かった箇所には印をつけ、その都度参考書に戻って丁寧に復習します。このプロセスを繰り返すことで、確実に知識の定着が図れます。

2周目以降は、1周目でチェックをした問題を中心に解き直します。間違えた理由を冷静に分析し、同じミスを繰り返さないよう注意を払います。問題を正確に解ける実力がついているかを確かめながら、弱点分野の克服を目指しましょう。

ただし、過去問を解いて正答率を確認するだけでは力にはなりません。間違った問題については必ず復習を欠かさず、つまずいた原因と正しい解き方をしっかりと押さえることが大切です。このアウトプットの作業を地道に重ねることで、本番で役立つ実践力が身に付くのです。

予想問題集で実践力をつけよう

簿記3級試験直前の最終1週間は、予想問題集を活用して実戦形式の対策を行うことをおすすめします。予想問題集は、過去の出題傾向を踏まえた問題が収録されているため、本試験に近い形式で実力を試すことができます。時間配分を意識しながら、制限時間内で解答を進めることで、タイムマネジメントの力がつきます。また、取捨選択の判断力も養えます。

さらに重要なのは、本試験では過去問と類似した問題が多数出題されることが予想されることです。試験直前の2、3日間は過去問題集を見直し、間違えた問題や苦手分野の解き直しを行うと良いでしょう。最後の仕上げとして、弱点補強を図ることができます。

このように、試験直前1週間は予想問題と過去問を使い分けた実践的な対策が効果的です。本番で実力を発揮するための最終調整として、この期間の活用が大切になってくるのです。

簿記学習の順序

簿記を効率的に学習するためには、適切な学習順序を踏むことが重要です。ここでは、おすすめの学習ステップをご紹介します。

簿記の学習には一定の順序があり、基礎から着実に積み上げていく姿勢が不可欠です。コツを理解しながら、地道に段階を踏んでいけば、着実に実力は身に付きます。

基礎知識を身につける

簿記学習の第一歩は、「簿記とは何か」という基本を理解することから始まります。具体的には、簿記の根幹をなす「仕訳」と「複式簿記」の概念を把握することが重要です。

仕訳とは、発生した取引を借方と貸方に分けて記録する作業のことを指します。一方、複式簿記は、1つの取引を2か所に記録する方式で、簿記の基本原理となっています。

こうした基礎的な用語や考え方を押さえることで、簿記全体のイメージをつかむことができます。ただし、この入門段階では、あまり時間をかけすぎるべきではありません。要点を簡潔に理解し、次のステップに効率よく進んでいくことが賢明です。

基本から着実に学んでいけば、難しい簿記の概念も自然と身に付いていくはずです。まずは全体像を掴み、焦らずに段階を踏んでいきましょう。

簿記一巡を理解する

簿記の基礎知識を身に付けた次のステップは、簿記処理の全体像を把握することです。この一連の作業の流れを「簿記一巡」と呼びます。簿記一巡の理解は、試験対策において極めて重要なポイントとなります。

簿記一巡は以下の通りです。

- 取引の仕分け

- 仕訳を総勘定元帳に転記

- 試算表の作成

- 決算整理の実施

- 財務諸表の作成

簿記一巡は取引の発生から財務諸表作成に至る一連の作業工程を指します。この全体の流れを理解していれば、試験で問われる内容の本質を確実に捉えられるはずです。簿記の学習を進める上で、簿記一巡の把握は欠かせない要素と言えるでしょう。

勘定項目を暗記する

簿記の学習を進める上で、次のステップは仕訳で使用する勘定科目を覚えることです。勘定科目は「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つに大別され、各勘定科目の意味や内容が異なります。そのため、勘定科目の正確な名称と定義を確実に理解しておく必要があります。

例えば、資産の勘定科目には「現金預金」「売掛金」「備品」などがあげられます。一方、負債には「支払手形」「買掛金」、費用では「法定福利費」「支払利息」といった科目が含まれます。このように、取引の内容に応じて使い分ける勘定科目は多岐にわたります。

勘定科目を正しく把握できれば、適切な仕訳処理ができるようになります。反対に勘定科目が分からなければ、正しい仕訳がつけられません。そのため、勘定科目の一つ一つについて、その定義や使い分けを丁寧に暗記しましょう。試験に出題されるであろう勘定科目については、確実に押さえておく必要があります。

仕訳の規則を理解する

勘定科目を一通り学んだら、次は実際に取引をどのように帳簿に記録するかを学ぶ段階に入ります。簿記では、一定の「仕訳の規則」に従って適切な借方と貸方への記帳を行う必要があります。

仕訳規則を学ぶ際は、簿記一巡全体の流れを意識しながら進めると良いでしょう。現在は仕訳作業、つまり簿記一巡の最初の工程を学んでいることを認識することで、仕訳の位置づけやその重要性をより深く理解できます。

例えば「現金を受け取った場合は現金の勘定を借方記入する」などのルールを暗記するだけでなく、この処理が簿記の入り口に当たることを自覚することが大切です。仕訳から始まる一連の作業を通じて、最終的には財務諸表が作成されていくのです。

つまり、ただ単に仕訳規則を覚えるのではなく、それが簿記一巡のどの部分に位置するかをしっかりと把握した上で学習を進めることが肝心です。

集計の規則を理解

仕訳のルール、勘定科目の理解が進んだら、最後は試算表への集計ルールを学びましょう。集計作業は一定期間を区切って定期的に行う必要があります。

試算表とは、一定期間における全ての仕訳を勘定科目ごとに集計し、借方と貸方の合計金額を記した表のことです。この試算表を基に、企業の外部への報告用資料となる財務諸表が作成されます。

つまり、取引の発生から財務諸表の作成に至る一連の作業フローの中で、試算表の集計は欠かせない重要な工程なのです。仕訳の規則に従って正確に記帳し、さらに適切な集計を行うことで、初めて正しい財務諸表が生み出されます。

このように、簿記の学習は「基礎知識」「勘定科目」「仕訳ルール」「集計ルール」と段階を踏んで進められます。この一連のステップを着実にこなすことで、簿記の総仕上げとなる財務諸表の作成まで及ぶ構造的な理解が可能になるのです。

試験当日の心構え

簿記試験当日は、着実な準備と冷静な対応が何より大切です。まず試験時間の使い方をあらかじめ決めておくなど、試験を受ける前の段階から常に試験を意識しておくことが重要です。ここでは試験当日に自分の得点を最大化するための方法について詳しく解説していきます。

他の人と比べず、自分のことだけに集中する

試験となると、高校受験や大学受験のように「競争」のイメージがある方もいるかもしれません。しかし、簿記3級の試験は絶対評価の試験です。合格するために他の人と競う必要はありません。

100点満点中70点以上を取れれば簿記3級の資格を取得できるので、「30点までは落としても大丈夫」くらいの楽な気持ちで、リラックスして試験に臨むと良いでしょう。他の人がどれくらいの点数を取っているかは全く気にせず、自分が7割くらいとれているかだけ気にしながら解き進めてください。

順番・時間を決めておく

簿記試験では、問題を解く順番や時間配分をあらかじめ決めておくことが重要です。試験開始後、必ずしも第1問から解き進めていく必要はありません。自分の得意分野や解きやすそうな問題から着手する方が賢明です。

特に、解けそうにない問題や計算が面倒そうな設問は、最初から時間を無駄にせず、さっさと飛ばす勇気が必要不可欠です。そうした問題にこだわり続けるよりも、確実に解ける問題をまずは片付けていった方が効率的です。

解けなかった問題は、後から時間に余裕があれば再チャレンジするのが賢明です。簡単な問題を先に解き終えてから難問に取り組む方が、精神的なプレッシャーも少なくて済むでしょう。

慣れた電卓を使う

簿記試験では計算問題が出題されるため、受験生は計算機(電卓)の持ち込みが認められています。この電卓の選び方には注意が必要です。計算ミスは、ミスのエラーとなりがちな試験でも致命的です。

その原因の1つとして、普段使い慣れていない電卓を使用してしまうことがあげられます。慣れない操作性で打ち間違いが起こりやすく、気づかぬうちに間違った数値を記入してしまう恐れがあります。

そこで、普段からお馴染みの電卓を試験に持ち込むことが何より大切です。簿記の試験で必要とされるのは、高機能なモデルではなく、スピーディーで正確な入力が可能な製品です。特に数字の打ち込みがスムーズにできる大型サイズのものが適しています。

最後はミスの確認

簿記試験では、ほとんどの受験生が一定のプレッシャーを感じてしまうものです。そうした緊張状態が続くと、気づかないうちにケアレスミスや計算ミスを重ねてしまう可能性があります。

試験当日の計算問題への取り組みは、いつも以上に慎重かつ丁寧にする必要があります。落ち着いて確実に1つ1つの手順を踏む姿勢が何より大切なのです。焦りと緊張からくるミスは、合否に重大な影響を及ぼしかねません。

また、試験時間の最後の数分間は、新しい問題に着手するよりも、これまでの解答を見直し、ミスがないかをゆっくりと確認する方が賢明です。時間内に解ける問題は既に解き終えている状態なので、ミス探しに時間を費やした方が得策といえるでしょう。

簿記3級を取得するメリットは?

非常に人気な簿記資格ですが、なぜこれほどまでの人気を誇っているのでしょうか?

ここでは、簿記3級資格を取得することのメリットについて紹介していきます。

実務に役立つ

簿記の知識は、社会人にとって経理はもちろん、営業、企画、人事など、どの部門においても欠かせないスキルです。この知識を持っていることで、自分の業務が会社にどれだけの売上をもたらしているのか、また会社の経営が健全かどうかを理解することができます。

実務で役立つ簿記の知識は、特に簿記2級までを取得していると、その人が即戦力として活躍できる証明になります。そのため、新たに雇用される際や転職、異動をする際のアピールポイントとしても非常に有効です。

就活の際に有利

簿記資格を持っていることは、経営の基礎的な能力を有している証明となり、就職活動の際に大きなアピールポイントになります。簿記資格を取得することによって、財務諸表の読解力や会計知識など、ビジネスの基本を理解していることが示されます。

企業は基礎的なスキルを持った応募者を高く評価し、多くの職種で即戦力として活躍できる人材とみなします。そのため、簿記資格は就職市場において自己の市場価値を高める重要な要素であり、就職活動を有利に進めるための強力なツールとなります。

家計の管理にも

簿記3級の勉強を通して、収支の記録方法や金銭の分類など会計の基礎知識が身につきます。そうした知識は、家計簿を付ける際にも大いに役立ちます。例えば、収入と支出を的確に分類し記録することで、金銭の動きをよりわかりやすく把握できるようになります。

また、簿記の考え方を応用することで、家計簿を見やすく整理することも可能です。このように、簿記の学習は家計の管理にも生かせる実践的なスキルを身につけられるのが魅力です。

ダブルライセンスで更なる強みに

ダブルライセンスを持つことは、専門性をさらに深め、業務の範囲を広げる効果的な手段です。特に、簿記資格と相性の良いFP(ファイナンシャルプランナー)、販売士、中小企業診断士などの資格は、それぞれ特定の分野での知識と技能を要求されますが、これらの資格を簿記資格と組み合わせることで、ビジネスのさまざまな側面を理解し、対応できる能力が飛躍的に向上します。簿記3級の基礎知識は、これらの資格取得の過程で非常に役立ち、理解を深めることができます。

そのため、簿記の上級資格取得に留まらず、FPや販売士、中小企業診断士といった他の資格の取得にも挑戦することでキャリアアップにつながると言えます。

簿記3級が活かせる仕事

簿記3級で身につけることができる知識は、どんな方にとっても非常に有益なものです。

その中でもとりわけ、この知識が活かせるのはどんな職業なのでしょうか。以下では、簿記の知識が活かせる職業について紹介していきます。

税理士の補助

税理士の補助として働く際、簿記の知識は極めて重要です。

税理士の指導のもと、税務署に提出する各種書類の作成や精査、会計業務を担うことができます。また、税務ソフトウェアを用いた記帳代行や資料の準備など、補助的ながらも重要な業務を遂行します。このようなサポートは、税理士の業務負担を軽減する上で不可欠であり、簿記知識を活かす絶好の機会となります。

事務所での実務経験を通じて、簿記のスキルをさらに発展させ、税務の専門性を高めることが可能です。これらの活動は、税理士を支える上で欠かせない役割を果たし、税理士との協働によってより質の高いサービスを提供することに繋がります。

会計事務所の事務員

会計事務所の事務員として勤務する場合、簿記の知識は業務を効率的に、かつ正確に遂行するために非常に役立ちます。

会計事務所の事務員は税理士の指示のもと、税務申告に必要な資料の作成やチェック、会計業務を支援します。さらに、税務ソフトを使用した記帳代行や資料の準備など、会計事務所の運営に不可欠な補助的な業務を担当することがあります。

これらの業務を担当する際に、簿記の知識を活かすことで税理士や他のスタッフと協働して事務所の業務効率を高めることができます。

経理

経理職では、簿記の知識を日常的に活用し、企業の財務状態を正確に反映する重要な業務を担います。この職種では、税理士の補助業務と同じく、財務諸表の作成、会計記録の管理、税務申告の準備などを行います。

これらの業務をする際に、簿記のスキルを駆使して効率的に作業を進めることで、企業の財務状況を正しく認識して、経営層への信頼できる情報を提供することができます。

また、税務ソフトウェアの操作や財務分析も経理の職務に含まれ、これらの業務を通じて簿記の知識が深く活かされます。経理は、企業内で簿記知識を実践的に活用し、組織の財務管理を円滑に行うための中核を担う職種です。

簿記3級の独学は難しい?

独学のメリット・デメリット

独学の最大のメリットは。その費用の安さです。教材費や講座料金を節約できるため、経済的負担を抑えながら学習を進めることができます。

しかし、デメリットとして、効率的な学習方法や計画の立て方が分からないために、学習の進捗が思うようにいかず、試験に何度も不合格となるリスクがあることが挙げられます。

独学は、自由度が高くコストを抑えられる反面、自己責任での計画立てと自律的な学習姿勢が求められることも強く意識しておいた方が良いです。

独学がおすすめの人

独学がおすすめの人は、わからない問題が出てきても自分で答えがわかる人や、目標に向かって自律的に学習を続けられるタイプです。

わからない点が出てきた際に、自分で資料を調べたり、適切な解決策を見つけ出すことが得意な人は、独学による学習で大きな成果を上げることが可能です。

また、試験の日付が近づいても、計画的に勉強を進めることができる自己管理能力がある人も、独学に適しています。さらに、日常の隙間時間を上手く活用し、少しずつでもコツコツと勉強を積み重ねられる人にとって、独学は非常に効果的な学習方法です。

通信講座のメリット・デメリット

通信講座を利用する最大のメリットは、その学習内容がわかりやすく効率的に設計されている点にあります。このような構成により、短期間での目標達成が可能になります。また、不明点が生じた際には、専門の講師に質問することができるため、学習の進捗にブレーキがかかることが少なくなります。

一方で、通信講座のデメリットとしては、その費用が比較的高額になることが挙げられます。

直接学校に通うことなく自宅や好きな場所で学習できる利便性と、専門的なサポートを受けられる反面、これらのサービスには相応のコストがかかります。

スタディングなら独学と変わらない値段で受講可能

一般に通信講座を受講すると効率よく学べる反面、独学と比べて高くついてしまうものですが、スタディングの簿記講座であれば独学とほぼ変わらない値段で受講することが可能です。

スタディングの簿記3級講座はなんと3850円(税込)であり、これは市販のテキストや問題集を揃えるのとほとんど変わらないか、むしろ安いくらいの出費です。

さらにスタディングはスマホ学習に特化しているので、プロ講師による講義をいつでもどこでも視聴できるほか、電車での移動時間などちょっとした隙間時間にスマホで問題演習などを進めることも可能です。

このように独学とほぼ変わらない値段で独学よりも圧倒的に効率よく学ぶことができるので、簿記3級を目指す方はぜひスタディングの簿記講座をチェックしてみてください。

簿記3級の難易度まとめ

簿記3級は、会計の基本的な知識と技能を認定する資格です。この資格を取得することで、経理や財務といったビジネスの基礎を理解し、実務に役立てることが可能になります。

また、簿記3級を持つことは、職場での即戦力となり得るだけでなく、キャリアアップや転職時の大きなアピールポイントにもなります。

簿記3級には受験資格もなく、着実に勉強することで必ず合格に手が届く資格です。難易度は初学者にも取り組みやすいレベルに設定されており、独学や通信講座を利用して学習を進めることができます。簿記3級が活かせる仕事は多岐にわたり、経理職から始め、さらに専門性を高めるステップとしても活用できます。是非、合格を勝ち取ってください。