ウイスキー・ビール・焼酎などのお酒資格・検定おすすめ22選!資格の勉強法も解説

更新

お酒には様々な種類があり、それぞれに独自の魅力と深い世界が広がっています。

ウイスキー、ビール、焼酎など、お酒の奥深い楽しみ方を知るには専門知識が欠かせません。

そこで、本記事では、お酒に関する22の資格や検定を厳選してご紹介します。勉強方法も併せて解説しますので、ぜひこの機会に、お気に入りのお酒をより深く理解するきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

このページにはプロモーションが含まれています

おすすめのお酒の資格一覧

お酒の種類 | 資格名 | 特徴 |

|---|---|---|

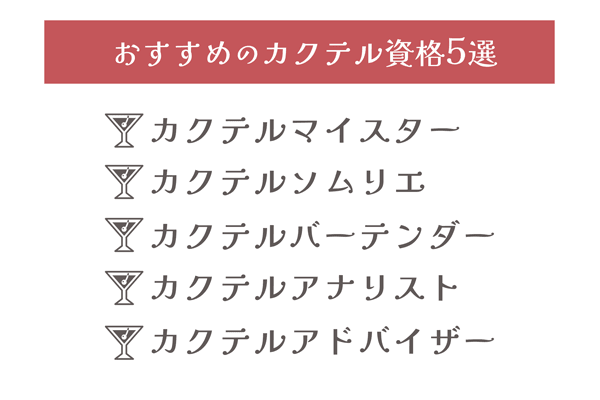

カクテル | カクテルマイスター | カクテル作りの技術や、開業・経営に関する知識も得られる |

カクテル | カクテルソムリエ | カクテル作りの総合的なスキルを身に着けられる |

カクテル | カクテルバーテンダー | カクテルを楽しむための総合的な知識が得られる |

カクテル | カクテルアナリスト | カクテルの歴史から酒場の歴史まで幅広く知れる |

カクテル | カクテルアドバイザー | カクテルの素晴らしさを伝える知識と技術を磨ける |

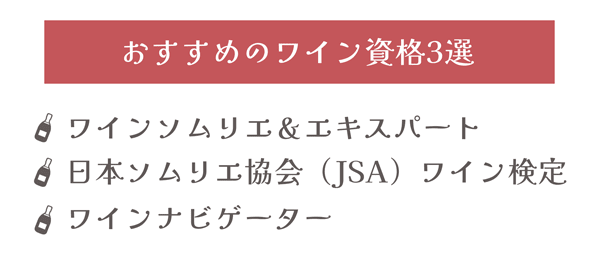

ワイン | ワインソムリエ&エキスパート | エキスパート:ワイン愛好家が知識を証明するため ソムリエ:ワイン関連職業従事者が専門性を証明するための資格 |

ワイン | 日本ソムリエ協会(JSA)ワイン検定 | ワインの基礎知識を深く学べる 全国各地で受験できる |

ワイン | ワインナビゲーター | ワイン初心者向けの入門資格 ワインの世界への第一歩となる |

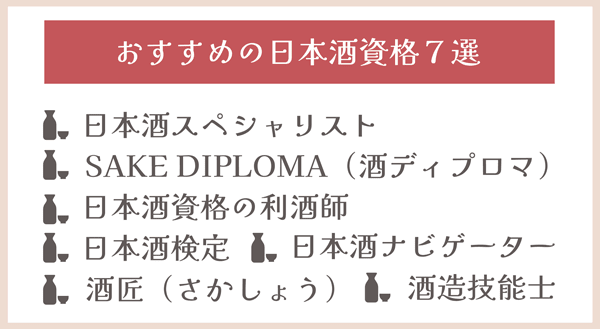

日本酒 | 日本酒スペシャリスト | 日本酒の世界を幅広く学べる シーンに合わせた日本酒がわかる |

日本酒 | SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ) | 製造方法・歴史・産地などの専門知識が身につく |

日本酒 | 日本酒資格の利酒師 | 日本酒を深く知る専門家になれる 日本酒の奥深い楽しみ方が学べる |

日本酒 | 日本酒検定 | 一般の方に日本酒の魅力を広く伝えるための資格 |

日本酒 | 日本酒ナビゲーター | 日本酒の基礎知識を学べる入門資格 初心者でも学びやすい |

日本酒 | 酒匠 | 日本酒・焼酎の世界で最高峰の資格 高度なテイスティング技術が必要 |

日本酒 | 酒造技能士 | 日本酒を製造するための高度な知識と技術を認める専門資格 |

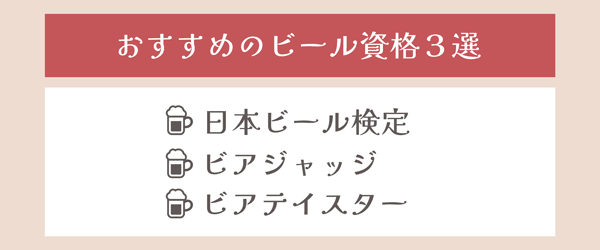

ビール | 日本ビール検定 | ビールの深い知識と愛が試される 満点取ると1年分のビールが貰える |

ビール | ビアジャッジ | ビールの鑑賞力・テイスティング能力が高いことを証明する資格 |

ビール | ビアテイスター | ビールの質の向上と消費者への魅力の発信が目的の資格 |

焼酎 | 焼酎ソムリエ | 焼酎の深い知識が問われる 日本安全食料料理協会の認定資格 |

焼酎 | 焼酎利酒師 | 焼酎の魅力を最大限に引き立てるサービス力を養える |

ウイスキー | ウィスキー検定 | ウイスキーの知識と味わうためのノウハウを得られる |

テキーラ | テキーラマエストロ | テキーラの基礎知識とテイスティング技術が習得できる |

このように、お酒の世界にも多数の資格があります。お酒の種類ごとに分かれており、その中でもカクテル・ワイン・日本酒は豊富な種類の資格が存在しています。

ここからはお酒の資格それぞれを詳しく解説していきます。

おすすめのカクテル資格5選

それでは早速、おすすめのカクテル資格について解説をしていきます。

カクテルマイスター

カクテルマイスターとは、一般社団法人日本能力教育促進協会(JAFA)が認定する資格です。この資格を取得すれば、カクテルの作り方から歴史、ビジネス面までを幅広く学ぶことができます。

カクテルマイスターでは指定の認定校で講座を受講することが受験条件となっており、基礎から応用まで網羅的に学べ、カクテル愛好家はもちろん、将来的にカフェやバーを開業したい人にも人気があります。

さらには、資格取得により、単にカクテルを作る技術だけでなく、その背景にあるストーリーや価値観も理解できるため、カクテルをより深く味わえるようになります。

取得のメリット

カクテルマイスターの資格では、単なるカクテル作りの技術を超えて、開業や経営に関する幅広い知識を身につけることができます。自分のカクテルバーを開くという夢を持つ人にとって、実践的な経験を積むことなく、ビジネスの立ち上げから運営までのプロセスを学べるのは大きな魅力です。

また、自宅でもカクテルを楽しめるようになり、パーティーなどの特別な場面でも役立てることもできます。

取得にはformieの講座の受講が必要

カクテルマイスターの資格取得には、formieという協会認定校の通信講座が必須です。

この講座は、サポート体制が充実しており、受講生が効率的に必要な知識を習得できると受講生から高い評価を得ています。また、自分のペースで学習を進められるため、忙しい人でも空き時間を活用して学習できます。

さらに、授業はシンプルな構成と効率的な内容であるため、短期間でも確実に知識を身につけることが可能です。

カクテルソムリエ

カクテルソムリエとは、カクテルに関する深い知識と技術を認定する資格です。

この資格は、カクテルの種類やレシピ、リキュールの知識だけでなく、グラスの選び方やフルーツの切り方など、カクテル作りに必要な総合的なスキルを身につけることができます。

医療従事者やカクテル愛好家など、様々な人が受験できることと、専門的な知識が評価されることから、人気の資格となっています。

さらに、受験費用が手頃で自宅からでも受験可能なため、カクテルに関心のある方なら、スキルアップや公的な認定を得るための資格として魅力的です。

取得のメリット

カクテルソムリエの取得にはカクテルの歴史や文化にも精通している必要があるため、資格取得を目指すことで顧客へのサービスの質が向上し、顧客の満足度を高めることができます。

さらに、資格取得により、同業者や業界関係者とのネットワークが広がり、新たなビジネスチャンスや業界内での交流の機会が増えます。

また、独自のカクテルメニューを開発する際に、資格で得た知識と技術が役立ち、他店との差別化を図ることもできます。

カクテルバーテンダー

カクテルバーテンダーは、日本インストラクター技術協会が認定する資格です。以前はカクテルコンシェルジュと呼ばれていました。この資格を持つ魅力は、カクテルに関する豊富な知識と実践的な技術を公に証明できる点にあります。

資格を取得すると、単にカクテルの作り方を理解しているだけでなく、ノンアルコールカクテルの選び方、季節に合わせたカクテルの選び方、さらには材料の入手方法など、カクテルを楽しむための総合的な知識を持つことが認められます。

こうした幅広い知識を身につけることで、カクテルをより深く理解し、自分で作る喜びを感じられるだけでなく、様々な需要に応えたカクテルを提案し、顧客に楽しんでもらえるようになります。

取得のメリット

カクテルバーテンダーの資格は、比較的安価で受験資格が不要なため、気軽に専門知識と技術を身につけられます。

この資格を活かせば、バー、レストラン、ホテルなど様々な場所でバーテンダーとして働けるほか、営業や講演、教室などでも活躍の場が広がります。

手軽さと将来の活用できる幅の広さから、カクテルバーテンダーの資格取得は有意義な選択肢と言えるでしょう。

カクテルアナリスト

カクテルアナリストは、一般社団法人日本能力開発推進協会が認定する資格で、幅広い支持を得ています。

この資格を持つことで、カクテルの歴史から酒場の歴史まで、幅広い知識を身につけることができ、ワインやビールなど、他のアルコール飲料についても深く学べるのが魅力です。

ただし、協会認定校の通信講座を受講する必要があり、実技試験もあります。このため、知識と技術の両面から評価され、バー業界や飲食業界で活躍できる実務能力を身に着けることが可能となっています。

取得のメリット

カクテルアナリストの資格を取得することで、カクテルだけでなく、ワインやビールなどの幅広い酒についても学べるため、これまでとは違った新鮮な視点でお酒を楽しめるようになります。

さらに、カクテルの見た目の魅力やサービスの仕方についても熟知できるため、視覚的にも味わい深い体験ができるようになります。お客様や友人を魅了し、感動させるカクテルを提供できるようになれば、お酒の世界の楽しさにさらに気づくことができるでしょう。

加えて、この知識は趣味だけでなく、ビジネスやセミナーなど様々な場面で活かすことができます。そのため、さまざまな面で視野や能力、影響力が飛躍的に広がるでしょう。

カクテルアドバイザー

カクテルアドバイザーは、一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会(HBA)が認定する資格です。この資格は、カクテルの魅力を広く普及させるために設立されました。カクテルの豊かな世界をより多くの人々に伝えるための重要な役割を担っています。

実際の試験には、HBAの講座受講と課題提出が必要ですが、その難易度は比較的手頃で、カクテルの楽しみを追求したい人々から大変人気があります。

この資格は、カクテルの素晴らしさを伝える知識と技術を持つ人材を増やすことが目的にされています。そのため、より多くの人々にカクテルの楽しみを広げるための役割を担っているのです。

取得のメリット

カクテルアドバイザーの資格は、初心者でも気軽に挑戦できる程度の難易度ながら、カクテルに関する幅広い知識とスキルを身につけることができます。

自宅などの好きな場所で自分のペースで学習でき、忙しい方や受験への不安がある方でも無理なく資格取得が可能です。

つまり、この資格は様々な背景を持つ人々にとって挑戦しやすく、新たなスキルの獲得やキャリアアップの機会となるでしょう。

おすすめのワイン3選資格

続いては、ワイン初心者でも目指しやすいおすすめの資格について紹介をしていきます。

ワインソムリエ&エキスパート

ワイン資格は数多く存在しますが、特に注目すべきは日本ソムリエ協会が認定する「ワインソムリエ」と「ワインエキスパート」の資格です。

ワインエキスパートはワイン愛好家が知識を証明するための資格で、ワインソムリエはワイン関連職業従事者が専門性を証明するための資格です。

両資格とも、ワインに関する深い理解と知識が求められます。受験には2段階の試験があり、筆記試験に合格した後にテイスティングの実技試験を受けます。

合格率は約37%と厳しく、他の資格試験と比べても際立った難易度があります。しかし、ワイン業界においてこれらの資格は特別な価値と厳しさを持っており、ワインの世界に踏み込む際には、これらの資格取得を目指すことが大きな経験となるでしょう。

取得のメリット

ワインソムリエ&エキスパートの資格は、合格率が35%と難関の試験を突破した者だけが手にすることができるため、この資格を保持していることで、ワイン愛好家や業界内での評価が高まります。

さらに、世界各地のワインについて幅広い知識が身につくため、ワインをこれまで以上に理解し、楽しむことができます。

また、テイスティングを通じて適切に評価する技術も身につけられます。知識と技術を兼ね備えたソムリエ&エキスパートは、ワインの新たな楽しみ方を発見できるでしょう。

この資格は自分の知識を他者に伝える力も養います。友人や家族へのアドバイスはもちろん、講師として活躍する道も開かれます。

日本ソムリエ協会(JSA)ワイン検定

ワイン愛好家にとって、日本ソムリエ協会のワイン検定は、ワインの知識と理解を深めるための優れた機会です。ブロンズクラスは年2回、シルバークラスは年1回開催されます。

検定では、ワイン検定認定講師から、90分間の講義でワインの基礎知識についてを学びます。その後、40分間の試験で習得した知識を試されます。

ブロンズクラスでは、ブドウ栽培や醸造方法、主要品種、試飲方法、チーズとのマッチングなどが出題されます。事前にテキストが配布され、これらの内容について詳しく解説され、実技は求められません。

取得のメリット

ワイン検定では、ワインの基礎知識を深く学べるため、ワインショップやレストランでのワイン体験がより楽しく豊かになります。

また、全国各地で受験できるため、自分のペースに合わせて計画的に取り組めます。さらに、講師による試験対策講座も用意されていて、試験準備が着実に進められます。

そして何より、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨しながら学ぶことで、ただのワイン愛好家以上の深い絆が生まれるでしょう。ワイン検定は、単なるステータスではなく、自身のワインライフを豊かにする絶好の機会なのです。

ワインナビゲーター

全日本ソムリエ連盟が認定する「ワインナビゲーター」は、ワイン初心者でも気軽に取得できる資格です。

公式サイトで動画を購入して視聴し、その後の認定問題に合格するだけで取得をすることができます。入門的な内容なので、ワインに興味がある方はワインの世界への第一歩として、この資格を目指してみるのがおすすめです。

取得のメリット

ワインナビゲーターの資格取得は、ワイン業界で働くプロとしての成長を後押ししてくれます。

資格取得後1年間は、ワインの専門知識を深める認定資格を割引価格で取得でき、さらに、ワインナビゲーターとして認定されれば、オンラインコンテンツへの特別アクセスや、ワインイベントへの割引価格での参加が可能になります。

つまり、ワイン知識を身につけるための時間とコストを大幅に削減しながら、ワイン業界のコミュニティに加わることができるのです。

おすすめの日本酒資格7選

ここからは、日本酒のおすすめ資格についてご紹介をしていきます。

日本酒スペシャリスト

日本酒に関する深い知識と理解を身につけたい方におすすめなのが、一般社団法人日本能力教育促進協会(JAFA)が認定する「日本酒スペシャリスト」の資格です。

この資格を取得すれば、日本酒の歴史、製造方法、種類、グラスの選び方、保存方法など、幅広い知識を習得できます。

さらに、様々な日本酒とお料理との相性や、シーンに合わせた最適な日本酒の選び方もマスターできます。

まさに日本酒の世界を余すところなく学べ、真の日本酒通への道が開かれるでしょう。受験にはJAFAの認定校での講義受講が必須ですが、日本酒の専門家を目指す方には絶好の機会と言えます。

取得のメリット

日本酒を深く理解し、その魅力を存分に味わうことができる日本酒スペシャリスト資格では、地域や製法、銘柄による差異を学び、適切な選び方や飲み方を身につけることで、日本酒の世界がより豊かに広がります。

また、日本酒を適度に楽しむことで健康面でもプラスの効果があり、ストレス解消や体調管理にも役立ちます。さらに、日本酒の知識は人との会話を豊かにし、ビジネスシーンでの信頼関係構築にも一役買うでしょう。

formieの講座受講が必要

日本酒の深い知識を身につけ、日本酒スペシャリストの資格を取得するためには、formieの通信講座が必要となります。この講座では、日本酒の基礎から専門的な内容まで、体系的に学ぶことができます。

特筆すべき点は、教材がウェブ上で提供されることです。場所を選ばず、いつでもどこでも手軽にアクセスできるため、移動中やちょっとした空き時間にも効率的に学習を進められます。

時間的な制約がある方でも、紙の教材や特定の場所に縛られることなく、すぐに学習を開始することができます。資格取得を目指す際の障壁が低く、着手しやすいのが魅力です。

SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)

日本酒や焼酎の奥深い世界を極めたい方におすすめの資格が「SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)」です。

この資格は、日本の伝統的な酒文化への深い理解を促し、製造方法や歴史、産地などの専門知識を身につけることができます。一般社団法人日本ソムリエ協会が主催する「SAKE DIPLOMA」は、年間を通して一次試験と二次試験が行われ、両方に合格した20歳以上の方に資格が授与されます。

取得のメリット

趣味やレジャーを大切にするなら、SAKE DIPLOMAは日本酒への造詣を深め、適切な料理との組み合わせを知ることができます。

日本酒と各種料理の相性を知ることで食事の質が格段に上がり、日常生活にも良い影響を与えてくれるでしょう。

さらに、SAKE DIPLOMAは社交場面でも役立ちます。仕事や友人との飲み会で、あなたの知識を共有し話題を提供することができ、人間関係を深める良い機会となります。

日本酒資格の利酒師

日本酒の専門家である「利酒師」は、日本酒の知識と魅力を深く理解し、お客様に日本酒を楽しんでもらえるよう提案できる資格です。日本酒を使った最適な接待方法も学べます。

利酒師の資格取得方法は多様で、ライフスタイルや学習スタイルに合わせて選べます。

自宅でスマホやタブレットを使ってオンラインで学べる「Eラーニングコース」、自宅学習と教材を用いる「通信コース」、2日間の集中講座と試験による「2日間集中コース」、講師から直接指導を受けられる「1日通学コース」など、さまざまなコースが用意されています。自分に合った学習方法を選択できるのが利点です。

取得のメリット

日本酒を深く理解するための「利酒師」の資格は、様々な場面で活かすことができます。

飲食業界では、お客様の好みに合わせた日本酒の提案ができ、サービス力を高めることができます。また、日本酒の魅力を伝えることで新たな愛好家を生み出す役割も担えます。

ビジネスの場でも、相手への贈答品や商談での日本酒提案により、良好な関係構築に役立ちます。さらに、自身の日本酒体験の幅が広がり、職人技や地域の味わいなど奥深い楽しみ方を味わえるようになります。

日本酒検定

日本酒検定は、一般の方々に日本酒の魅力を広く伝え、理解と楽しみ方を深めることを目指した資格です。

初級から上級まで6段階のレベルがあり、筆記試験のみで構成されているため、初心者でも自分のペースで着実に学んでいくことができます。

実際に日本酒を味わう機会が増えれば、この資格で得た知識がさらなる楽しみ方を教えてくれることでしょう。日本酒の多様な種類と奥深い味わいを理解するための良い入り口となるでしょう。

取得のメリット

日本酒検定には、初心者から上級者まで幅広いレベルの認定資格があり、段階を踏んで知識を深めていくことができます。

上級の資格を取得すれば、日本酒についての深い理解と専門知識を身につけられるため、将来的に日本酒を教える講師などのプロの道を歩むことも可能です。

さらに、インターネットで受験できるため、居住地に関係なく全国どこからでも挑戦できるのが大きな魅力です。

日本酒ナビゲーター

「日本酒ナビゲーター」は、日本酒の基礎知識を学べる入門的な資格です。飲食業界や一般の方を対象とし、日本酒の魅力を深く伝えることができます。唎酒師の一段階下の資格と位置付けられています。

資格取得には、SSI公認の日本酒学講師が主催する「日本酒ナビゲーター認定セミナー」の受講が必要です。数時間の講座を受けるだけで資格が取得できるのが魅力的です。リアルタイムの会場受講と、自分のペースでオンデマンド受講が可能です。

受講の流れは、まずセミナーの動画視聴、その後に認定問題に挑戦する形式です。誰でも受講資格なく挑戦できます。費用は講師や会場により異なりますが、一般的に受講料が数千円から1万数千円程度、加えてSSIへの登録料2,500円が必要となります。

取得のメリット

日本酒の魅力を学びながら楽しむことができる「日本酒ナビゲーター」は、初心者にも分かりやすい入門資格として人気があります。

この資格のセミナーでは、日本酒の知識や適切なサービス方法、料理との組み合わせ方、製造工程など幅広い内容を楽しみながら学ぶことができます。

日本酒の醍醐味を堪能しつつ、その魅力を多角的に理解できるため、日本酒を学びたい人や、さらに日本酒を楽しみたい人におすすめの資格です。

酒匠(さかしょう)

日本酒と焼酎の世界で最高峰の資格である"酒匠"は、酒の理解を深め、プロモーション活動を行う人材を育成することを目指しています。この資格は日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)によって認定されており、唎酒師の上位資格であり、高度なテイスティング能力が求められるため、難易度が非常に高いことがうかがえます。

酒匠の資格取得には、日本酒の味わいや香りを言葉で表現する技術を磨くための18時間程度の講習会への参加が必要です。その後、第1次から第4次までの指定試験に合格し、各試験で認定基準を満たす必要があります。受講受験資格としては、唎酒師や焼酎唎酒師の資格を持っていること、またはVR日本酒製造体験プログラムや提携団体のセミナーに参加していることが求められます。

費用としては、講習会や試験費用で114,000円(税込)、不合格時の再受験料は1回につき15,000円(税込)、認定登録料が25,000円(税込)が必要です。資格取得後も知識を深めるため、57,200円(税込)でブラッシュアップコースを受講することができます。

取得のメリット

日本の伝統酒である日本酒や焼酎の奥深い魅力を追求するための「酒匠」資格では、原料や製法による味わいの違いを理解できるようになること、そして料理と酒のペアリングスキルが磨けることでしょう。

原料の微妙な違いから生まれる味わいの変化を感じ取れるようになれば、その魅力をより深く堪能できます。酒を愛する者にとって、そうした奥深さを探求する旅こそが醍醐味といえるでしょう。また、料理に合う酒を的確に選び、お互いの味を引き立てられるようになれば、食事会や接待の場で存在感を発揮できます。

つまり、テイスティングの専門家としての価値が問われる機会に自信を持てるようになるのです。

酒造技能士

日本酒を製造するには高度な知識と技術が必要とされ、その専門性を認定する国家資格として「酒造技能士」があります。

この資格は、理論面での学科試験と実践面での技能試験の両方に合格することで取得できます。受験資格として20歳以上であり、一定の実務経験が求められます。

酒造技能士の資格は日本酒製造現場で必須ではありませんが、その専門性が認められることで、酒造りへの自信と信頼性が高まります。そのため、この業界に携わる人々には資格取得が強く推奨されています。

取得のメリット

日本酒業界で活躍したい方にとって、この資格を持つことで、酒造メーカーや酒蔵への就職が有利になるだけでなく、蔵人や杜氏の職種に就く際にも専門性と知識を証明できます。

特に1級の資格保持者は、どの酒蔵でも歓迎される存在となり、キャリアアップの際にも大きな強みとなります。日本酒業界で幅広い知見を身につけたい方には、「酒造技能士」の資格取得がおすすめです。

おすすめのビール資格3選

続きまして、好きな方も多いであろうビールの資格についても紹介していきます。

日本ビール検定

ビールを愛する人々や専門家に向けて、日本ビール文化研究会が提供する日本ビール検定では、初級から上級までの幅広い内容を網羅しており、受験者はビールの新たな魅力を発見できます。初心者から専門家まで、ビール好きならずとも注目される人気の資格です。

1級から3級まで難易度別に分かれた試験で、各級によってビールに関する知識のレベルが異なります。試験の結果次第で、理解度に応じたランクが付与されます。さらに、満点を取った受験者には、なんと1年分のビールがプレゼントされるという特典があり、この特典を狙って受験する人も多いのだとか。

取得のメリット

日本ビール検定ではビールについての深い理解と愛好を可能にし、知識を深め、味わいを多角的に楽しめるようになります。

検定の取得により、ビールに対する洞察力と知識が深まり、ビールを選ぶ楽しみ、飲む楽しみが増え、友人との会話やパーティーでも、ビールの話題で存在感を発揮できるでしょう。さらに、ビール関連の仕事に就く際にも有利になります。品質管理、販売、PRなど、ビール業界でのキャリアアップの可能性が高まるのです。

加えて、日本ビール検定には、満点を取ると1年分のビールが貰えるというメリットもあります。ビールを楽しみながら資格を取得できる、ビール愛好家にとって大きな魅力となっています。

ビアジャッジ

ビールの世界で最高峰の資格と言えるのが「ビアジャッジ」です。この資格は、ビールの鑑賞力とテイスティング能力が非常に高いレベルにあることを証明するものです。

この資格は日本地ビール協会やCBA(クラフトビア・アソシエーション)から認定され、ビールの品評会などで審査員として活躍できるエキスパートと評価されています。「ビアテイスター」の資格よりも、さらに深くビールの知識とテイスティングスキルが求められる資格なのです。

「ビアジャッジ」の資格を取得するには、まずビアジャッジセミナーを受講し、その後の認定試験に合格する必要があります。セミナーではビール審査に欠かせない専門知識とテイスティング技術を学ぶことができます。認定試験の成績によって、「ビアジャッジ」「シニア・ビアジャッジ」「マスター・ビアジャッジ」の3つのレベルに分かれ、それぞれのレベルに応じた審査能力が評価されます。

ただし、「ビアジャッジ」を目指す前提条件として、「ビアテイスター」の資格を持っていることが求められます。ビアテイスターでビールの基礎を学んだ後に、ビアジャッジの道を進むことになります。

取得のメリット

ビールの世界への扉を開くビアジャッジの資格を手にすれば、ビールの製造工程や各スタイルの特徴、味わいの分析方法など、幅広い知識を深く学ぶことができ、ただ飲むだけではない、本当の味わい方を会得できるのです。

さらに、ビールの品質や風味を客観的に評価する技術も身につきます。訓練を重ねることで、日常の中で適切なビールを選ぶ力が養われます。ビールへの愛着と興味があれば、資格取得は決して難しいものではありません。

ビアテイスター

ビールの品質や味わいを客観的に評価し、その魅力を語ることができる人にジャパンクラフトビアアソシエーションが認定する資格が「ビアテイスター」です。この資格は、ビールの質の向上と消費者への魅力の発信を目的としています。

ビアテイスターになるには、筆記試験と実地でのテイスティング試験に合格する必要があり、合格率は平均80%です。ビールに関する深い知識と適切な評価能力が求められるため、どちらの試験もかなりの難易度があります。

しかし、その難関を乗り越えることができれば、ビールを仕事や趣味にする人々にとって、大きな魅力ある資格となるでしょう。

取得のメリット

ビアテイスターの資格取得には多くのメリットがあります。特に重要なのは、ビールの専門知識とテイスティング技術を身につけられることです。このスキルは、ビール提供者やビール愛好家にとって有用です。具体的には、ビールの品質を直接評価できるようになり、適切にその良し悪しを判断し伝えられるようになります。

さらに、ビール文化の高まりを受けて、ビアテイスター資格の価値も高まっています。ビールブームの影響でビアテイスター資格保有者が増え、専門的な知識や技術を持つ人材への需要も高まっています。

おすすめのその他(焼酎など)のお酒の資格4選

最後に、ここまで紹介しなかったその他のお酒の資格について紹介をしていきます。

焼酎ソムリエ

焼酎ソムリエは、焼酎に関する深い知識と理解力を持ち、日本安全食料料理協会から認定された資格です。焼酎ソムリエの学習では、焼酎の基礎知識から産地、製法、品種、歴史までを学ぶことができます。さらに、焼酎の提供方法やペアリングなどの実践的な知識も身につけられます。

この資格は、料理店やバーの店主やスタッフにとって職業スキルの向上に役立ちます。一方で、焼酎愛好家にとっても、焼酎をより深く理解し、楽しむための良い機会となるでしょう。

取得のメリット

焼酎ソムリエの資格は、初心者でも気軽に取得でき、焼酎の知識を深めることができます。

焼酎は日本の文化の一部であり、需要が尽きることはありません。資格を持つことで、自信が持てるだけでなく、人との会話や成長の一助にもなるため、趣味として焼酎の知識を身につけることは、日常生活に意外な影響を与えるかもしれません。

焼酎利酒師

焼酎は日本の伝統的な酒類で、それに関する専門知識と技術を身につける資格が「焼酎利酒師」です。

この資格は、焼酎の製造方法や歴史、文化など幅広い知識を問う筆記試験と、焼酎の香りや味わいを評価するテイスティング能力を試す実技試験で構成されており、焼酎の魅力を最大限に引き立てるサービス力を養うことができます。

さらに、利酒師の資格と合わせて持つと、より広範な知見を活かしてお客様への提案力や説明力が高まり、質の高いサービスが提供できるようになります。

取得のメリット

焼酎利酒師は、焼酎に特化した資格で、焼酎を扱う現場で即戦力となるスキルが身につきます。

試験では、焼酎の原料や器具を実際に見学する機会があり、理解が深まります。さらに、この資格は焼酎業界での起業や新規出店など、自身の成長を志す人にとってきっかけとなることが多く、焼酎業界で成功を望む方々にとって大いに価値のある資格です。

ウィスキー検定

ウィスキーの魅力をより深く味わいたいなら、ウィスキー検定がおすすめです。

この資格試験は、ウィスキーの歴史、原料、製造法、飲み方などを学べ、好みのウィスキーを選んだり、最高の味わいを楽しむためのノウハウが身に付きます。初心者でも挑戦しやすい3級から、上級者向けの1級まであり、愛好家から専門家まで幅広い層が受験しています。

ウィスキーの奥深い世界に足を踏み入れ、より豊かな体験をしたいあなたに、ウィスキー検定はぴったりの資格です。

取得のメリット

ウィスキー検定は、誰でもが気軽に挑戦できる資格であり、独学や専門的な学習を通じてウィスキーの知識を深めることができます。

初級から上級まで段階的に資格を取得できるため、新たな知識への探求心と挑戦意欲が刺激されます。これによりウィスキーへの理解と愛着が深まります。

また、合格者には限定グッズの購入や、満点で豪華なウィスキーがもらえるなど、魅力的な特典が用意されています。これらのグッズは所有者のステータスを象徴し、ウィスキーの評価を高めてくれます。

テキーラマエストロ

テキーラマエストロは、テキーラの世界に精通したソムリエのような存在です。この資格は、日本テキーラ協会が認定しており、4回の講習を受講し、実際にテキーラを味わうテイスティングを経験することが求められます。テキーラが好きな人にとっては、楽しみながら学べる機会となるでしょう。

この資格試験の合格率は非常に高く、ほぼ100%とされています。テキーラに関心がある人であれば、気軽に挑戦できます。

テキーラマエストロの資格取得には、テキーラの基礎知識とテイスティング技術の習得が重要で、これらを身に付けることで、テキーラの魅力をより深く理解し、味わいを楽しめるようになります。

取得のメリット

テキーラマエストロの資格は、一般の人でもテキーラについての深い知識を身につけることができる良い機会です。テキーラの魅力に触れたことがなくても、講座を受講することで、その奥深い世界を発見できます。

さらに、この資格は、酒を扱う仕事をしている人にとっても有益です。専門知識を活かして適切な提案ができれば、顧客の理解を深め、より良い体験を提供できるからです。

お酒の資格取得によるメリット

多種多様なお酒関連の知識が身に付く

お酒の資格を取得すると、様々なお酒に関する知識を深めることができます。

ビールやワイン、ウイスキー、日本酒など、製造方法や特徴、品質の見分け方、おすすめの組み合わせ方まで、専門的な知識が身につきます。

この知識は、バーテンダーやソムリエのような酒を扱う仕事に役立つだけでなく、友人とのディナーやパーティーなどの私生活でも活かせます。

例えば、メニューに合ったワインを提案するなど、さりげなく魅力を発揮できます。お酒が好きな方や、さらに深く理解したい方には、資格取得は素晴らしい学びの機会となるでしょう。

仕事の選択肢が増える

お酒に関する資格は、単なる知識の証明以上の価値があります。これらの資格を取得することで、お酒の歴史や製造方法、適切な保存方法、さらには最適な提供温度やペアリングなど、専門的かつ幅広い知識を習得できます。

この豊富な知識は、飲食業界で働く方々にとって大きな武器となります。バーテンダーやソムリエはもちろん、レストランのサービススタッフやホテルの接客担当者にとっても、顧客満足度を高める重要なスキルとなるでしょう。

また、酒造メーカーや輸入業者、小売店など、お酒に関連するビジネスに携わる方々にとっても、商品知識や品質管理の面で大きな強みとなります。さらに、お酒が趣味だった方にとっては、その情熱を新たなキャリアへと発展させる可能性を開くことができます。

知識が証明でき信頼を得られる

お酒に関する資格を取得することは、幅広い知識を身につけたことを証明するだけでなく、職場での信頼性を高め、他者から高い評価を得られるきっかけとなります。

仕事においては、実務経験と同様に資格が専門性を示す指標となり、キャリアアップの糸口になります。特にお酒関連の仕事を目指す場合は、この資格が大きな強みとなるでしょう。

さらに、プライベートの場でも、お酒に関する知識や洞察を披露できるため、友人からの信頼と評価を得られるようになります。

資格取得によって、単なる愛好家から専門家へと地位が向上し、周囲から絶えず肯定的な反応が得られるようになるのです。

お酒の資格取得後の働き方

カフェ・バー・居酒屋などのお酒関連のお店を開く

お酒の資格取得は、単なる酒類の知識や鑑賞能力の向上だけではありません。バーやカフェの経営手法、開店の具体的な手続きなど、ビジネス面で直接役立つテクニックを身につけることができます。

しかし、店舗開業には、お酒の知識以外にも多岐にわたる課題があります。そこで役立つのが資格で得られる経営知識です。融資手続き、税制度、法律関連、集客戦略など、経営に必要な様々な知識を習得できます。

資格は、お酒の知識に加え、開業をスムーズにする重要な武器となるでしょう。準備不足で突然開業するのはリスクが高いですが、しっかりと準備をすれば、成功する可能性が高まります。

バーテンダー

バーテンダーは高度な知識と技術を活かし、お客様に最高の時間を提供する魅力的な仕事です。

お酒の資格を取得すれば、その専門性を最大限に発揮できる最適な職場となります。なぜなら、バーテンダーは単に飲み物を出すだけでなく、お酒の種類、成分、由来に関する深い知識が求められるからです。

その知識をもとに一人ひとりの好みに合わせて最適なお酒を提案でき、お客様の信頼と高い評価を得られます。特に資格を持っていれば、裏付けのある高度なサービスが提供できます。

また、学んだ理論と技術を活かしてお客様に満足いただける一杯を作ることで、バーテンダー自身のスキルアップにもつながります。

料理教室を開いたりやお酒の講演をする

近年、お酒を単なる飲み物ではなく、レジャーや趣味として楽しむ人が増えており、特にカクテルを学べる教室には高い需要があります。資格を持つことで、専門的な知識を証明でき、講師としての信頼性や専門性が高まります。

さまざまなカクテルの作り方を学び、その知識を参加者に伝えることで、彼らがカクテルをより深く理解し、楽しめるようになります。実績を積んだ講師ほど、多くの人から信頼され、人気が高まれば、更なる講演の機会が訪れるでしょう。

何より、資格取得によりお酒への理解が深まり、その魅力を他者に広める貴重な機会が生まれます。結果として、お酒文化の普及と新たなお酒愛好者の増加に貢献できるはずです。

お酒の資格の勉強の流れ

まずは資格取得の目的を明確に

資格取得において、まずは自分の目的を明確にすることが大切です。お酒に関する資格は多種多様で、それぞれに特長があります。

初めは時間をかけずに取得できる資格から始めるのも一つです。そうすれば、資格がビジネスにどう活かせるか、自分の成長やお客様にどう反映するかを具体的に感じ取れるでしょう。

また、資格を自分の魅力を引き立てるツールと捉え、それをお客様にアピールすることも目的の一つとなります。このように、目指す方向性を明確にすれば、どの資格を取るべきかが見えてくるはずです。

必要な講座を調べて受講

お酒の資格取得には、明確な目的設定と目指す資格の選択が重要です。その上で、資格の詳細な規定を理解し、必要な講座を見つけて受講することが推奨されます。

独学は費用を抑えられますが、時間の浪費につながる可能性があります。「時間は金なり」という言葉どおり、効率的な資格取得には講座受講が不可欠です。

各資格には、内容理解と適切な対応能力を身につけるための学習プログラムがあり、組織的に進行し、必要な知識と技能を的確に提供します。時間と労力を有意義に使うには、講座受講が確実な方法です。

ビジネスの活かし方を考える

日本酒の資格取得においては、学んだ知識をビジネスでいかに活用するかという視点を持つことが非常に重要です。

「この知識をどのように顧客に伝え、商品の売上につなげていくか」と考えることで、学習意欲が高まり、理解度も深まります。ビジネスへの活用を意識することで、資格取得への道筋が明確になり、具体的な学習計画も立てやすくなります。

つまり、知識を実践で活かすという観点を持つことが、効率的な学習方法につながるのです。

お酒の資格のおすすめ勉強方法

通信講座の利用

お酒の資格を効率的に取得するには、通信講座の利用がベストな選択肢です。

通信講座では、専門の講師が適切な学習方法やスケジュールを指導してくれるため、自分一人で進め方を探る必要がありません。また、仕事や私生活と両立しながら、自宅で資格取得に向けた学習ができるのが大きなメリットです。

さらに、一部の資格では通信講座の受講が義務付けられているケースもあるため、事前に確認し、通信講座を活用することをおすすめします。

アルバイトで実務をしながら学習

お酒の資格を目指す人にとって、理論の勉強だけでなく、実際の経験を積むことが大切です。特に実践的な資格では、知識以外にも、お酒の取り扱いやマナーなどの技術が問われます。

お酒に対する深い理解を身につけるためには、経験が不可欠です。特にお酒が初めての人は、まずは実務経験を積む方が大切でしょう。教科書だけでは、お酒の香りや味わい、楽しむ人の表情などを肌で感じることはできません。

そこでアルバイトなどを通じて、経験豊富な先輩から実践的な指導を受けることをおすすめします。バー、レストラン、酒屋などでのアルバイトは、お酒の扱い方を学ぶだけでなく、お客様に最適な温度、グラス、提供のタイミングなど、お酒の魅力を体感できる絶好の機会です。

専門学校でしっかり学ぶ

専門学校でのお酒の学びは、初めの一歩を踏み出すチャンスとなります。

アルコールの基礎知識がない場合でも、そこで安心して学び始められます。ただし、専門学校の教育範囲は限られており、アルコール業界の広範な知識を全て網羅することはできません。

そのため、専門学校は資格取得への入り口に過ぎません。基礎を学んだ後は、自身の興味と主体性を持って自分なりの学習に移行し、最終的にお酒の専門家を目指す必要があります。自律的な学習姿勢の確立こそが、お酒の道を切り拓く鍵となるのです。

お酒の資格・検定まとめ

ここまで、ウイスキー、ビール、焼酎に関する様々な資格や検定について詳しく解説しました。

お酒の知識を深めたい方や、さらに高い次元の知識を身につけたい方向けに、効果的な勉強法も併せてご紹介しました。

お酒は身近な存在ではありますが、そこにはビジネスでもプライベートでも活かせる奥深さがあります。みなさんもぜひこの記事を活かしてお酒の資格や検定の取得を検討してみてはいかがでしょうか。